창원공단의 기억 (9) 귀곡·귀현리 산업기지개발구역 편입사

1976년 개발 면적 확대로 수용 대상 돼

치솟는 보상액에 주민 사이 입장 갈려

선산과 초가집 파헤쳐져 '뿌리 뽑힌 삶'

철거반 막으며 '근본적 분노의 저항'

"창원은 농업→산업사회 과정 상징"

평화롭게 살던 농부들의 땅에 어느 순간 표시목이 박혔다. 처음에는 논밭이었고 그다음에는 집이었다. 마을 사람들을 그러모아 관청에서 대거리를 해도 부질없었다. 며칠 갇혀 있다 보면 버틸 재간 없이 수용 동의서에 도장을 찍어야 했다. 말뚝이 박힌 곳마다 어김없이 중장비가 들이닥쳤다. 대대로 부쳐 먹던 논마지기든 선조가 잠든 선영(先塋)이든 가리지 않았다. 농부들이 잃은 땅은 삶 그 자체였다. 이들이 고향을 등지고 이주단지로 떠나면서 겪은 고통은 눈부신 도시 발전의 그림자로 남았다.

트랙터의 삽날이 집 모퉁이를 스치자 벽 한쪽이 무너지며 오두막은 기초부터 흔들렸다. 집은 비스듬히 기울어졌다가 빈대처럼 짜부라졌다. -존 스타인벡 <분노의 포도> 중

1940년 퓰리처상을 받은 존 스타인벡의 역작 <분노의 포도>는 1930년대 미국 금융자본들이 대규모 농장사업을 벌이는 과정에서 고향을 잃은 농부 가족 이야기를 그린다. '자본'을 상징하는 은행은 담보로 잡은 주인공의 땅을 빼앗았고 '산업화'를 상징하는 '트랙터'는 그의 농장과 집을 밀어버린다. 귀현리 출신 고영조(76) 시인은 "이주노동자 '조드' 일가가 겪었던 일들과 창원지역 원주민들이 겪은 고통은 무섭도록 닮았다"라고 말했다.

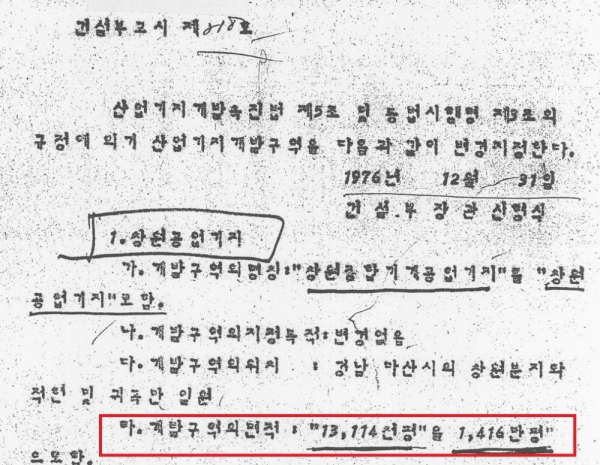

◇도둑처럼 찾아온 개발 소식 = 기계공단을 건설한다고 온 창원이 떠들썩하기 시작할 무렵에도 귀현·귀곡리는 평화로웠다. 정부가 1974년 고시한 산업기지개발구역 1311만 4000여 평에 속하지 않아서다. 공유 수면을 메워 현대양행 공장을 짓는다는 소문은 있었어도 자신의 터를 빼앗길 거라고는 상상하지 못했다. 하지만, 정부는 1976년 산업기지개발구역 면적을 1416만 평으로 넓혔다. 귀현·귀곡리 일대 사업 실시계획 면적은 이때부터 1978년까지 해마다 43만 9151평, 98만 1990평, 130만 68평으로 계속 넓어졌다.

귀곡 출신 고경수(71) 씨는 "당시 바다를 메우는 비용은 평당 1만 5000원이 넘었는데 토지보상가는 4000~5000원 정도였다니 경제적으로 보면 육지를 수용하는 편이 효율적이었을 것"이라고 말했다.

현대그룹 뒷배를 봐주던 차지철 청와대 경호실장이 '원하는 대로 해줄 테니 줄만 그어보라'고 했다는 소문도 돌았다.

고익수(76) 씨는 "처음에는 우리 집 포도밭 밑쪽만 개발한다고 했었는데, 그때만 해도 부둣가 몇 가구 외에는 관심을 크게 두지 않았다"라며 "우리 밭에 누군가 와서 '용케 피했다', '나중에 큰돈 벌겠다'는 이야기를 했다고 아버지께 들은 일도 있다"라고 회상했다.

고시가 떨어지고, 개발 경계선이 마을 위쪽으로 올라올 때마다 이장들이 바빠졌다. 자기 땅이 개발사업 터에 포함된 사람들은 웅남국민학교에 모여 앞날을 의논했다. 고향을 지켜야 한다는 의견, 포기하고 땅을 팔아야 한다는 의견이 엇갈렸다. 시간이 흐를수록 떠나겠다는 사람이 많아졌다. 위임장에 도장을 찍고 소유권 이전을 끝내야 보상금을 찾을 수 있었는데, 사람들은 치솟기 시작하던 부동산 가격에 조바심을 냈다.

김창근(71) 씨는 "마산 땅값이 하루에도 평당 1000원씩 올라간다는 이야기가 들리니까, 사람들이 매일 '니는 얼마 줬노' 묻고 다녔다"라며 "지금 생각하면 개발 면적을 조금씩 넓혀갔던 일이나, 빨리 안 팔면 손해 볼 것 같은 분위기를 만든 일들이 주민 사이를 갈라놓으려는 작전이었다 싶다"라고 말했다.

◇'뿌리뽑힘'의 기억 = 그 해 봄날 뱃길 끊기고 / 무성하던 회나무 / 공장부지로 뽑혀질 때 / 새 순 피우던 포도밭과 함께 / 꿈마저 뽑혀지고 / 마침내 우리도 뽑혀졌다. -고영조 '귀현리' 중

고영조 시인은 1976년 동남산업단지관리공단(1974년 설립) 월간지 편집장으로 취직했다. 그는 고향 귀현리의 마지막 모습을 눈에 담아야겠다는 마음으로 고향 곳곳을 살폈다. 그때의 쓰라린 기억을 고스란히 자신의 시에 녹였다.

고 시인은 "초가집들은 힘이 없으니까 불도저가 밀어버리면 금세 붉은 바퀴 자국만 남았는데, 내게는 그 모습이 꼭 우리 영혼이 흘린 피 같았다"라고 말했다. 그러면서 "당시 우리 고모는 막내 사촌을 업고 불도저에 뛰어들었고, 또 어떤 사람은 운전수에게 똥물을 뿌렸다"라며 "지금 같았으면, 화염병이라도 던졌겠지만 그 당시 할 수 있는 저항의 전부였었다"라고 말했다. 또한 "그 저항은 어떤 이념에 기반을 두지 않은, 뿌리 뽑힌 삶을 향한 근본적인 분노에서 비롯된 것"이라고 말했다.

고익수·경수·미애 씨 가족은 다른 마을 사람들이 모두 땅을 팔고 떠난 뒤에도 한동안 귀곡리에 남았다. 부친 고 고종효 씨가 지켜오던 장로교회 부지 보상 문제가 원활히 진행되지 않아서다. 창원출장소 측은 이주단지에 종교 부지 보상터를 마련해주는 일을 망설였다. 그 짧은 사이에도 많은 일을 겪었다.

익수 씨는 "현대양행에서 공장을 짓는다니까 전국에서 노가다꾼들이 모여들었는데 저녁때만 되면 고추장 단지들을 훔쳐 갔다"라며 "휑하니 우리 집만 남아 있으니 누가 알려줄 사람도, 하소연할 곳도 없는 외로운 처지였다"라고 말했다.

귀곡리 사람 중에도 공장 터에서 막일하는 사람이 적지 않았다. 익수 씨는 "이 사람들이 우리 포도밭에 찾아와 작업하려고 올라오면 대거리를 하기도 하고, 뒷동산 밭에 불도저가 올라오면 운전수 뺨을 올려붙이기도 했다"라고 말했다. 그럴 때면 시동도 켜두고 도망가곤 했다는 것이다. 이주단지에 교회 터를 받고 난 1978년 6월 28일, 마지막까지 남았던 귀곡 사람들도 정든 고향을 등졌다.

◇빈 무덤에 술 뿌리고, 합포만에 재 뿌리고 = 살아야지! 살아가야지! / 아버지는 한 잔의 절망을 빈 무덤에 흩뿌리며 / 아부지 아부지 부르짖을 때 / 지나온 길 홀연 어둡고 / 부르는 소리는 흐린 안개가 되어 / 빈 들판의 살 냄새를 적셨다. -고영조 '귀현리' 중

떠난 사람들이 내놓아야 했던 것은 논밭과 집 같은 유형적 자산뿐 아니었다. 몇백 년간 지켜온 선조들의 안식처, 앞으로 자신들도 묻히리라 믿어 의심치 않았던 선영(先塋)도 그 대상이었다. 그중 적당한 이장 처를 찾지 못 한 사람들은 눈물 속에 다시 한번 조상을 장사지냈다. 당시 고향을 잃은 창원 출신 원주민 상당수가 이 같은 아픔을 겪었다.

"지금 두산에너빌리티 사옥 자리 산줄기가 우리 집안 선영이 있었던 곳이었죠. 그 많은 묘를 이장할 수 없으니 한 분씩 모셔 올렸어요. 묏자리마다 연대를 따져보니 거의 임진왜란 직후까지 거슬러 올라가더라고. 그때부터 이곳에 뿌리를 내리고 살았던 거지. 제일 큰 어른부터 '제 몇 대 종2품 가선대부 누구누구' 하며 품계를 부르고, '이곳이 공업단지가 된답니다', '조상님들을 이곳에 계속 모시지 못해 죄가 큽니다', '꼭 다시 돌아오겠습니다' 하고 화장했습니다. 그 재는 합포만에 뿌렸지요. 그 당시 사람들에게는 집을 파헤치는 것과 비교할 수 없는 영혼의 상실 아니었겠습니까."

고 시인은 "농업 사회에서 산업 사회로 가는 결정적 순간을 가장 압축적으로 상징하는 곳이 바로 창원"이라며 "그 과정에서 희생한 사람들의 이야기까지 알아야 창원이라는 도시의 현재를 제대로 바라볼 수 있을 것"이라고 말했다.

/이창우 강찬구 기자