[하동 잔너리댁과 함께 한 1박 2일]

본보 '잔너리댁 밥상' 연재하는 김윤지 씨

글 주목 받은 후 하동 군청 취업

초등학교 이후 다시 할머니 집에서 생활

"할머니 감정 바로 느끼니 글 풍성해져"

"이제 우리 윤지 없으면 못 살아"

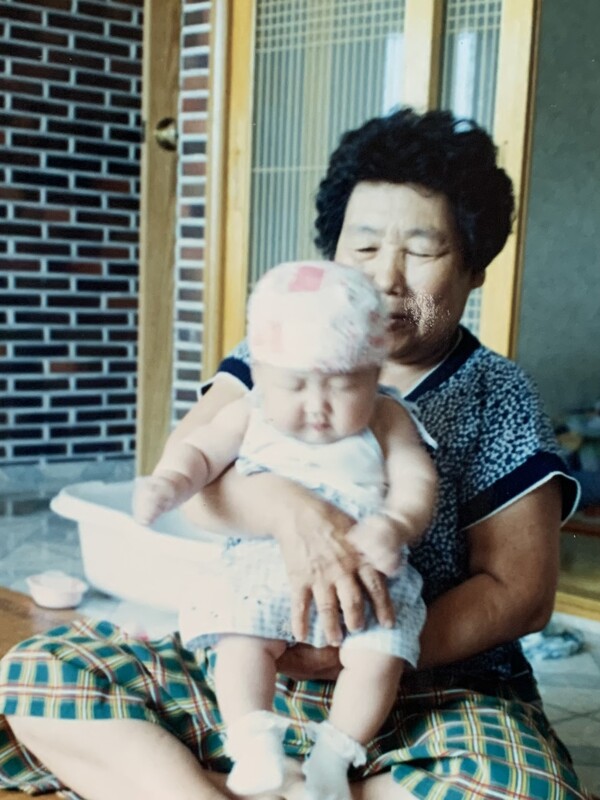

김윤지(27) 씨는 하동에 사는 할머니 '잔너리댁' 이야기를 쓴 뒤로 삶에 적지 않은 변화가 생겼다. 행정고시를 준비하던 취준생이던 그는 경남도민일보에서 할머니 이야기를 담은 글을 기고했고, 이 글이 크게 주목을 받았다. 이후 그는 '잔너리댁 밥상'이란 제목으로 신문에 할머니 이야기를 계속 쓰고 있다. 연재 중 하동군에서 일자리 제안이 들어왔고 현재 군청에서 하동이나 하동 사람을 주제로 글을 쓰고 있다. 무엇보다 그에게 찾아온 가장 큰 변화는 할머니와 다시 함께 살게 된 점이다. 갓난아기 때부터 초등학교를 졸업할 때까지 할머니 손에서 큰 그는 청년이 돼 할머니 품으로 돌아왔다. 지난 20일과 21일 하동군 고전면 범사마을 잔너리댁 최재연(87) 할머니 댁에서 하루를 묵으며 윤지 씨와 할머니의 이야기를 들었다.

◇할머니가 열어준 길 작가의 길 = 다섯 달 만에 다시 본 윤지 씨의 표정은 한결 편안해졌다. 지난 인터뷰에선 취준생으로써 가지고 있는 고충을 털어 놓았다. 서울 고시촌 좁은 방에서 살며 몸이 안 좋아졌고, 정신도 피폐해졌다고 말했다. 하루 종일 공부하던 그는 강박이 생겨 약을 처방 받았을 정도였다. 일자리가 생긴 후론 조급함을 내려놓을 수 있게 됐다. 출퇴근 길 한적한 도로도, 그 도로를 달리며 보는 풍경도 만족스럽다. 대신 다른 고민이 생겼다. 글쓰기에 대한 것이다.

그는 기본적으로 글쓰기는 자신을 소진하는 일이라고 생각한다. 오롯이 스스로 끌고 나가야 하기 때문이다. 게다가 연재를 통해 자신이 쓴 글이 세상에 드러나다 보니 독자들이 글을 어떻게 읽을지 눈치를 보게 됐다고 고백했다.

윤지 씨는 글쓰기에서 겪는 위기를 세 단계로 설명했다. 먼저, 첫 문장이다. 첫 문장이 나머지 글을 대표하기에 운을 띄우기가 쉽지 않다고 말했다. 다음은 글을 쓰는 도중에 한 번은 꼭 막힌다고 한다. 중간쯤에서 그는 글에서 자신을 어디까지 드러내야 할지 고민한다. 그러다 보면 독자들 시선을 의식하게 되고, 그들에게 잘 보이고 싶어 꾸며낼 때가 있어 갈등이 생긴다. 마지막으론 마감 후에 찾아오는 불안함이다. 퇴고란 끝이 없음에도 마감 시간에 맞춰 글을 털어내고 나면 항상 찝찝한 느낌이다.

윤지 씨가 쓰는 글 '잔너리댁 밥상'은 전지적 할매 시점으로 전개된다. 할머니가 쓰는 언어, 생각, 일상 등을 자세히 관찰해야 쓸 수 있는 글이다. 글 쓸 때 고민이 많아졌지만, 할머니 이야기를 글로 전달할 때만큼은 자유로운 그이다. 그에겐 이미 할머니와 관련한 영감과 소재가 축적돼 있다. 평생 할머니와 남다른 교감을 해왔던 세월이 큰 도움이 된다. 2월부턴 아예 할머니 댁에서 살며 더 글쓰기 좋은 환경이 마련됐다. 할머니가 느끼는 감정이 고스란히 전달받는 일이 늘어나자 글이 더욱 풍성해졌다.

"할머니랑 살면서 표현의 밀도가 생겼다고 느껴요. 같이 살면 할머니가 느끼는 복잡하고 미묘한 감정이 전해져요. 이전엔 할머니 행동을 나열하기만 했어요. 지금은 할머니 감정을 바로 느끼니까 그걸 더 많이 표현할 수 있겠더라고요."

◇"우리 윤지, 우리 윤지" = 윤지 씨가 퇴근해서 오면 두 사람은 함께 1980년부터 방영했던 MBC 드라마 <전원일기>를 본다. 요즘 할머니는 손녀 덕분에 유튜브로 가장 좋아하는 드라마를 다시 보고 있다. 윤지 씨는 종종 할머니가 내뱉는 사투리와 똑같은 말로 드라마 내용을 흉내낸다. 친척들에게 카톡으로 받은 증손주 사진도 보여준다. 할머니는 사진을 보며 연신 미소를 짓는다. 이 역시 손녀와 함께 살면서부터 생긴 낙이다.

텔레비전 옆에 걸린 액자 속에 피아노를 치고 있는 소녀가 보인다. 9살 윤지 씨다. 할머니는 이 사진을 지금까지도 소중하게 붙여 놓았다. 할머니에게 윤지 씨 이름은 김윤지 석 자가 아니라 넉 자다. '우리 윤지.' 할머니는 이름 앞에 꼭 '우리'를 붙인다. 집으로 손녀 또래 손님이 찾아오니 "우리 윤지 친구 왔다"라며 좋아하셨다. 고사리를 꺾을 땐 "우리 윤지는 고사리도 안 따봤다"라고 말한다. 아침밥을 차릴 땐 "우리 윤지는 밥도 안 먹고 출근한다"라며 걱정했다.

요즘 할머니에게 중요한 일과는 손녀를 배웅하고 마중하는 일이다. "어떨 땐 윤지 가버리고 없으면 눈물이 나고 그래. 윤지 없으면 못살아." 할머니는 아침에 손녀 차가 안 보일 때까지 내다보고, 저녁엔 마을 회관 앞에서 그가 올 때까지 기다린다. 자신이 직접 길러서 유달리 애틋한 손녀와 다시 살게 돼서 더할 나위 없이 기쁘다고 한다. 한편으론 도시에 안 살고 할머니랑 시골에 살아서 아쉬운 건 없는지 걱정할 때가 있긴 하다.

손녀가 할머니 시점으로 쓰는 글쓰기의 원천은 할머니의 지극한 사랑이었다. 할머니는 윤지 씨가 글을 맘껏 쓸 수 있도록 적극적으로 지원한다. 그가 글을 쓸 때 무언갈 물어보면 단번에 대답한다. 글에 첨부할 쑥 사진이 필요하다고 하면 밭에서 한 아름 따온다. 그렇지만 할머니는 "내가 윤지 글 쓰는데 뭘 해주나"라며 "자기가 내가 하는 거 보고 알아서 쓰는 거지"라고 말했다.

사실 할머니는 눈이 침침해서 손녀가 쓴 이야기를 직접 읽지는 못한다. "다 늙은 마당에" 자신을 드러내는 것도 부끄러운 일이라고 생각한다. 사람들이 글을 읽고 어떤 반응인지, 그들이 자신을 어떻게 생각하는지에도 관심이 없다. 할머니에게 중요한 것은 오직 손녀 '우리 윤지'다.

/백솔빈 기자

관련기사

잠깐! 7초만 투자해주세요.

경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.

이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.