[잔너리댁의 밥상] 우리 할머니의 거짓말

음력 5월 보름 밭에 뿌려둔 깨

싹 옮겨 심으려면 화났다가도

금방 쑥 자란 거 보면 또 뿌듯

자식 입에 꼬신내 나게 해주면

그만한 기쁨 없어 매번 거짓말

11월 20일 자 경남도민일보 기고란에 '나 혼자 산다-할머니 편'을 써서 화제가 된 김윤지(27) 씨의 글을 싣습니다. 당시 시골에 홀로 사는 외할머니의 하루를 전지적 시점으로 풀어낸 기고는 덤덤하고 빼어난 묘사로 독자들의 칭찬이 이어졌는데요. 김 씨는 취업을 준비하는 바쁜 와중에도 한 달에 한 번 경남도민일보에 할머니와 관련한 에피소드로 연재를 하기로 했습니다. 코너명은 <잔너리댁의 밥상>이며, 잔너리댁은 하동군 고전면 잔너리마을에 사는 김 씨 할머니의 애칭입니다.

작은 글이라도 쓰겠다고 마음을 먹었는데 쓸 말도 주제도 생각이 안 났다. 아마 아는 것도 경험한 것도 부족해서일 것이다. 하는 수 없이 내 얘기를 써야 했다. 그리고 자연스럽게 할머니 이야기가 나왔다. 내 인생에 가장 큰 영향을 준 사람이 우리 할머니니까. 할머니 몰래 할머니의 비밀들을 불멸의 글로 남기는 것이 조금 걱정되긴 하지만 그래도 내가 제일 잘 아는 건 우리 할머니뿐이니 어쩔 수 없다. (아이고 우리 할매가 내를 멕이고 입히고 사람 맹글드만 이제 내 밥 벌어먹고 살길까지 만들어준다. 할매 고마버요 그리고 항상 사랑해요.)

■사건 개요

할머니는 농사가 끝나는 이때쯤에 항상 내년 농사는 짓지 않으시겠다고 선언하신다. 하지만, 이 말이 거짓말이라는 것은 우리 가족이라면 누구나 다 아는 사실이다. 특히, 우리 할머니가 가장 애정을 쏟으시는 깨 농사를 접으신다? 그건 절대 있을 수 없는 일이다. 그런데 문득 이런 의문이 들었다. 왜 할머니는 아무도 속지 않는 거짓말을 매번 하시는 걸까? 이 궁금증 하나로 사건을 파헤쳐 보게 되었다. 그리고 조사를 할수록 할머니의 여름과 가을은 치열한 사건의 나날이었다는 것을 알게 되었다.

■사건의 경위(할머니 입장에서 경위는 이렇다)

'명년에는 깨고 나발이고 안 헐란다!'

이 말은 우리 영감 세상 베리고 나서부터 매년 하는 말이다

서줏골에 있는 두 마지기 밭에 깨를 철철 흩쳐놓는다. 음력으로 5월 보름이다. 그때부터 한 달은 꼼짝없이 농사일에 매진한다. 올해는 비도 안 올란지 날이 가물어 우리 집 수돗가에서 물을 떠다 짊어지고 밭으로 향한다. 영감 살아있을 적에는 둘이 한 바케쓰씩 둘러메고 다녔는데 이제 혼자 할라치니 여간 고된 것이 아니다. 그래도 어쩌겠는가? 이게 내 평생 해 온 일인데.

꼬박 보름을 물을 주며 깨를 키워놓으면 이제 밭에 '앵기는' 일이 시작된다. 5월 그믐께 쏘독하게 싹이 올라오면 대충 솎아내고 밭에 보기 좋게 조르르 옮겨 심는 것이다. 이때쯤이면 '문디! 내가 머할라꼬 또 일을 벌이놨시꼬!' 화가 절로 난다. 하루 반나절을 옮겨 심어도 아직 한참 남은 참깨 모종을 보면 눈물마저 핑 돈다. 안 되겠다. 오늘은 이만치만 해야지.

막내한테 전화해서 '참깨 앵기다 사람 죽것다'고 푸념을 늘어놓는다. 그러면 '엄마 이번 주에 김 서방이랑 내려가서 해줄게. 함부래이 또 그거 혼자 한다고 밭에 올라가지 마소!'라고 대답을 한다. 김 서방에게 미안하면서도 둘이 와서 야무지게 모종을 심고 갈 것이라 생각하니 한시름 놓인다.

6월 그믐, 매미가 울어 살라치면 참깨에 꽃이 핀다. 깨꽃이 피모 친정 오래비도 안 반갑다는데. 한여름에 열무김치가 전부인 밥상이라도 막냇동생 재열이가 기다려진다. 올해는 깨 타작을 하면 광안리 재열이한테도 한 되 줘야지 생각하며 서줏골로 향한다. 오르막길을 보돗이 올라가니 밭에 꽃이 흐옇게 피어있다. '한 달 전 내를 그리 고생시키더만 이렇게 금방 쑥 커버린 참깨가 대견하고 우스버 죽긋다.' 꽃이 떨어지고 열매가 조랑조랑 매달릴 때까지는 한숨 돌릴 수 있다. 창원 막내집에 가서 약도 타오고, 마산어시장도 구경하고 막내가 끓여준 꽃게탕도 한 그릇 먹고 올 수 있는 시간이다.

막내가 내를 집으로 실어다 주면서 또 잔소리를 시작한다. '엄마, 함부래이 땡볕에 나가서 일하다가 탈 나지 말고 집에 있어! 깨 그거 사 먹으면 그만이지!'라는 말에 부아가 나 '그래!'라고, 빽 소리를 질렀지만, 이건 거짓말이다. 자잘흔 열매가 얼마나 맺혔을까 기대가 돼 집에 오자마자 막내를 보내고 서줏골로 쫓아 올라가 본다.

8월 초하룻날이면 마음이 급해진다. 동네에서 가장 일 잘하는 정아 아재를 선점해야 하기 때문이다. 아침밥을 얼른 묵고 아랫방에 가서 소주 두 병과 돈 3만 원을 들고 아재를 찾아간다. 낯을 씻고 나오는 아재를 붙잡고 '우리 깨 좀 옮기 주모 안 될까?'라고 입을 떼본다. 웬일로 올해는 일을 맡기는 사람이 없었는지 '형수 일이모 당연히 해야지예'라고 쉽게 승낙을 해준다. 이제 서줏골 밭에 가서 깻단만 만들면 된다. 내보다 키가 커진 깻대를 잡고 낫으로 베고 단을 만들어두면 아재가 경운기로 싣고 우리 집 마당까지 옮겨다 줄 것이다. 마당에 깻단이 쌓이면 꺼스름하게 익도록 볕이 들 동안에는 잘 세워둔다. 저녁상 차리기 전에는 깻단이 새벽이슬을 맞을까 싶어 비닐로 똘똘 싸매놓는다.

드디어 깨 타작을 하는 날이다. 퍼런 포대를 깔고 그 위에 깻대를 들고 탈탈 털어준다. '차르르, 차르르' 깨가 떨어지는 소리가 시원하다. 열매 안에 들어있던 깨를 싹싹 훔치고 나면 고방(광)에서 키를 가져온다. 키를 잡고 '어이, 어이' 입으로 박자를 맞추면서 온몸에 먼지를 뒤집어쓸 때까지 키질을 한다. 마지막으로 한 번 체에 걸러 깨만 가리는 작업을 하고 나면 올해 깨농사도 끝이 난다.

'이제는 내 하고잡픈 대로 할 수 있다.' 혼잣말 하며 얼른 집으로 들어가 보일러를 켠다. 뜨신 물에 뻣뻣해진 다리를 녹이니 한 해 동안의 긴장도 풀어진다. 올해 농사지으면서 자식들 애 터지게 했어도 무사히 넘겼다 싶은께네 이제서야 마음이 놓인 것이다. 나이가 드니 자식들한테 일손 빌리는 것도 못 할 짓이고 몸도 말을 안 들어 농사짓는 일도 겁이 난다. 그래도 노느니 살살 꿈직이모(움직이면서) 자식들 입에 꼬신내 나게 해주면 그만한 기쁨이 없어 매번 거짓말을 한다. 개운하게 씻고 나오면 보건소에서 타온 파스를 어깨에 붙인다. '문디, 쪼매만 더 하면 될 것 같은데 팔이 짧아서 영 몬씨그로 붙여놨다.' 오른쪽 어깨에 붙은 주름진 파스는 내비두고 마당에 있는 깨들 중에 여문 것만 골라 소주병에 담는다. 명년에도 서줏골 두 마지기는 깨를 뿌려볼 요량으로 아랫방 찬장 위에 올려둔다.

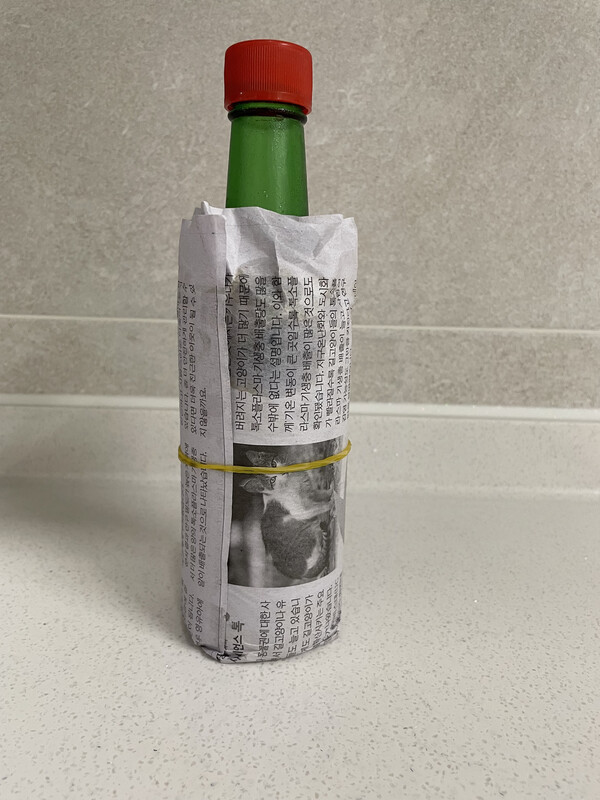

8월 대보름, 자식들이 추석 쇠러 오기 전에는 진교에 가서 머리도 꼬실꼬실 볶고 참지름(참기름)도 짜온다. 자주 가는 '진교참기름'에 깨를 맡기고 그 앞에 쪼그리고 앉는다. 그러면 방앗간 아지매가 '할매, 내 할매 깨는 절대 안 빼돌릴게예' 하며 의자를 건네준다. 내 마음을 들킨 것 같아 부끄러우면서도 의자에 앉아 내 깨로 지름(기름)을 짜는지 지켜본다. 신문지로 싼 소주병을 한 뭉티 받아 들고 집에 가는 버스를 타면 꼬신내가 폴폴 난다. 버스 안에서 우리 자식들 두 병씩, 동석이도 예쁭께 두 병, 내 동생들 한 병씩 속으로 갈라주고나니 마음이 꽤나 풍족하다. 그중 하나는 추석에 너물(나물)해서 우리 영감 맛이라도 보여줘야된께네 남겨둘 요량까지 하고 나면 버스가 우리 동네에 내를 내리준다.

/김윤지 시민기자

관련기사

잠깐! 7초만 투자해주세요.

경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.

이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.