'시'라는 장르는 소설이나 수필과 달리 플립북처럼 책장을 넘기며 읽을 수 없는 문학인가 보다. 어느 한 시를 만나면, 한동안 멈추어 서서 시인의 시어와 대화를 하게 된다. 질문을 던지기도 하고 시어 속에서, 또는 행간에서 대답을 얻기도 한다.

"새벽이 달그락거린다// 따개비와 헛기침까지 주섬주섬 챙겨/ 다랑논 김매러 가신다"('아버지의 논매기' 중) 이 글귀를 만났을 때 시인의 표정을 상상해본다. 새벽 시각, 인기척 때문에 잠이 깨어 아버지의 움직임을 가늠하는 장면이 떠오른다. '나뭇등걸처럼 뭉툭한 손/ 등짝에 남겨진 흉터 자국'의 아버지 이야기를 통해 시인은 무엇을 이야기하고 싶었을까. 그 아버지처럼 묵묵히 일하며 사는 오늘의 젊은 아버지에게서는 그런 모습을 찾을 수는 없을까.

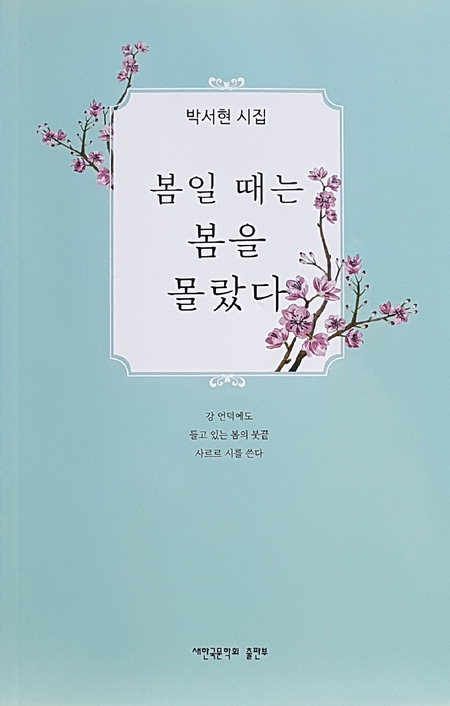

박서현 시인의 시를 읽다 보면 또 자연스레 몸에 배는 애국심 같은 것을 느낀다. 일제강점기 독립운동이라든지 외침으로부터 나라를 지키는 이들의 결기가 시어 속에 스며있기 때문이다. "용암처럼/ 피가 솟구쳤던/ 일제의 구둣발과 총부리 속에서도/ 가맣게 탄 애간장을 보듬고/ 기미항쟁과 독립선언을 외쳤던 임이시여"('움켜쥔 심장' 일부) "뜨거운 피와/ 살과 뼈를 갈아 만든 태극의 결사대/ 용맹의 옥중 만세 시위/ 나라의 꽃으로 죽어간 앳된 붉음"('소녀들의 비밀결사대' 일부)

시집을 덮고 눈을 감는다. '백두산' '역사' '벅찬 기쁨' '심장' '태극' '등불' '꽃다운 넋' 등의 시어가 오랫동안 잔상으로 남아 있다.

정현수 기자

dino999@idomin.com