[학술이 술술]〈박경리 시의 생명관 연구 〉(2025)

최유희 중앙대 교양학부 국어 영역 부교수 발표

박경리에게 시 쓰기는 내면 고백이자 넋두리

시에서 비인간 자연 의인화 해 생명 범주 확장

자연과 균형ㆍ공생 모색하는 자세 드러나

[학술이 술술]은 우리 지역에서 나오거나, 지역을 다룬 학술 논문, 연구 보고서를 쉽게 풀어 설명하는 연재입니다. 배움은 모두의 것이니까요.

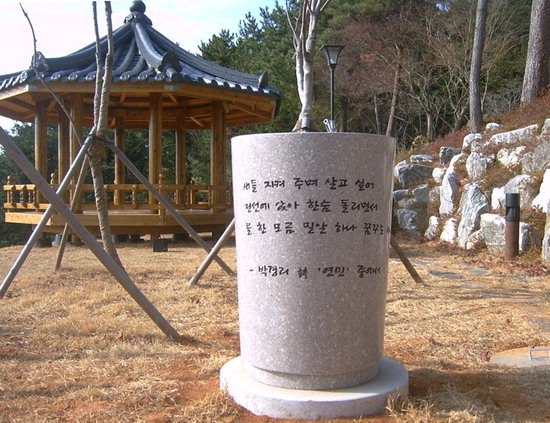

소설가 박경리에게 시는 솔직한 고백이었다. 그는 소설 쓰기에 몰두하며 생애를 보냈다. 책 스무 권 분량의 <토지> 외에도 장편소설 19편, 단편소설 48편을 썼다. 동시에 그는 시인이었다. <못 떠나는 배>(1988)·<도시의 고양이들>(1990)·<자유>(1944)·<우리들의 시간>(2000) 시집 4권으로 시 170여 편을 발표했다. 박경리는 산문집 <Q씨에게>(1993)에서 소설로 다하지 못한 말을 시로 토로한다고 고백했다.

최유희 중앙대학교 교양학부 국어 영역 부교수는 박경리의 시를 이렇게 봤다.

"소설 작업에 작가적 엄밀성이나 역량을 총집결했다면 시 작업에서는 스스럼없는 내면 고백이나 넋두리, 혹은 사물과 세상에 관한 단상이나 견해를 자유롭게 드러냈다."

최 교수는 최근 박경리 시를 통해 작가의 생명관을 분석한 논문 <박경리 시의 생명관 연구, 생기적 유물론을 중심으로>(2025)를 발표했다. 미국 신유물론 철학자 제인 베넷이 주장한 '생기적 유물론'을 분석 틀로 삼았다.

◇비인간으로까지 넓힌 생명 의식 = 박경리에게 인간이란 홀로 독립된 게 아니라 비인간과 뒤엉켜 있는 존재다. 비인간이란 동식물을 물론 사물을 아우른 개념이다. 그가 쓴 시 '거룩한 의식'을 보자.

"저녁밥 대신/ 창가에 앉아/ 콩을 까먹는다 (중략) 청춘 한가운데선/ 본능으로/ 밥을 먹었지만/ 이제는 알게 되었다/ 삶을 씹는/ 거룩한 의식이라는 것을"

여기서 콩을 먹는 행위는 인간과 자연이 공존하는 삶을 곱씹어 행하는 '거룩한 의식'이다. 이어 시 '신산에 젖은 너이들 자유'에선 새를 지나가는 나그네이자 친구로 인식한다.

"새야 한 철이나마/ 배부르게 먹고/겁 없이 놀다 가려무나/ 농약 없이 가꾼 땅/ 너이들 위해/ 얼마나 다행이냐 (중략) 새야/ 너는 내 형제였더냐/ 너가 자유롭고 허기지지 않는다면/ 나 또한 자유롭고 허기지지 않을 것을/ 새야"

박경리는 새가 자유로워야 자신이 자유롭고, 새가 배곯지 않아야 자신도 허기지지 않는다고 말한다. 이는 인간과 비인간을 동등하게 생각하는 자세다.

박경리는 오히려 비인간이 되길 열망했다. 시 '시간 1'과 에선 강물·구름·싱그러운 풀이 되고 싶다고 노래했고, 시 '내 모습'에선 꽃·나비로 태어나고 싶은 바람을 드러냈다. 이런 은유는 자연물에 이입해 자신을 위로하는 과정이기도 하다.

이렇게 박경리 시엔 비인간인 자연을 사람처럼 묘사하는 표현이 자주 등장한다. 이런 의인화는 인간중심주의에 대항하고 있다. 최 교수는 "시적 화자가 자연을 의인화하여 생명 범주를 넓혀 나가고 있다"며 "인간 존재 자체가 비인간 존재로 이뤄져 있음을 인지하고 이들 존재와 공존하려면 이들을 행위자로 인식해야 한다는 의미"라고 분석했다.

◇균형 되찾아 공생 꿈꿔 = 박경리는 자신을 둘러싼 만물에 생명이 있다고 봤다. 그에게는 모든 물질이 살아있는 것이다. 따라서 생명을 축복하고, 인간과 비인간을 모두 섬기는 자세가 필요한데, 그러려면 균형을 되찾아야 한다고 주장했다. 그는 산문집 <생명의 아픔>(2004)에서 이렇게 경고했다.

"우주가 존재하고 지구를 존재하게 하는 창조적 균형을 넘어서는 것은 이 세상 아무 곳에도 없다. (중략) 새로운 균형, 질서를 찾지 못한다면 황금과 지폐가 난무하는 속에서 서서히 죽어갈 수밖에 없을 것이다."

박경리가 77세에 발간한 문학과 환경 관련 잡지 <숨소리>(2003)는 스스로 '창조적 균형'을 찾아가는 방법 중 하나였다. 시에서 드러난 사유를 실행한 사례이기도 하다. 이처럼 작가가 공생을 의식하고, 실천한 이유는 '생명'이라 이름 붙여진 시 두 편에서 잘 드러난다.

"삐! 삐!/ 새가 숨어서 운다// 삐! 삐!/ 가녀리게 운다 (중략) 겨우내 새는/ 뭘 먹고 살았는지// 준열한 천지가/ 내 눈앞에 아득하구나"

"생명은 무엇이며/ 아아 생명은 무엇이며/ 사는 것은 어떤 걸까// 서로가 서로의 살을 깎고/ 서로가 서로의 뼈를 깎고/ 살아 있다는 그 처절함이여"

시에 등장하는 생명은 울고 있거나, 처절한 모습이다. 박경리에게 생명의 울음과 처절함은 반드시 공존으로 나아가야 하는 이유였다. 최 교수는 "작가는 균형을 찾고자 몸부림치는 모든 존재 즉, 인간과 비인간의 얽힘 속에서 '울음', '능동성'을 바탕으로 공존으로 향할 수 있음을 역설한다"라고 설명했다.

/백솔빈 기자

관련기사

잠깐! 7초만 투자해주세요.

경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.

이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.