[학술이 술술] 통영 죽도마을 마을 문서 연구

동아대 허모영 사학과 박사 2024년 발표

〈근현대기 통영 죽도마을의 공동자산과 그 운영〉

마을 공동자산 지출 ㆍ수입 장부 내용 확인

튼튼한 마을 장부, 별신굿 보전 동력으로

하루에 나오는 논문은 얼마나 될까요? 2022년 한 해 과학기술 분야에서 7만 6100편의 논문이 발표됐다고 합니다. 하루 평균 208편이네요. 이를 토대로 분야를 전체로 확장하고, 학술 보고서까지 더하면 상당한 양이 될 겁니다. 하지만, 연구자가 아닌 사람들에게는 논문을 탐구할 기회는 많지 않죠. 게다가 어려운 용어로 가득해, 쉽게 다가가기 어렵습니다. 그래서 논문을 더 친숙하게 접할 수 있는 연재를 마련했습니다. ‘학술이 술술’이란 제목입니다. 우리 지역에서 나오거나, 지역을 다룬 학술 논문, 연구 보고서를 쉽게 풀어내 학문을 보다 가깝고 자연스럽게 누릴 수 있도록 할 생각입니다. 배움은 모두의 것이니까요.

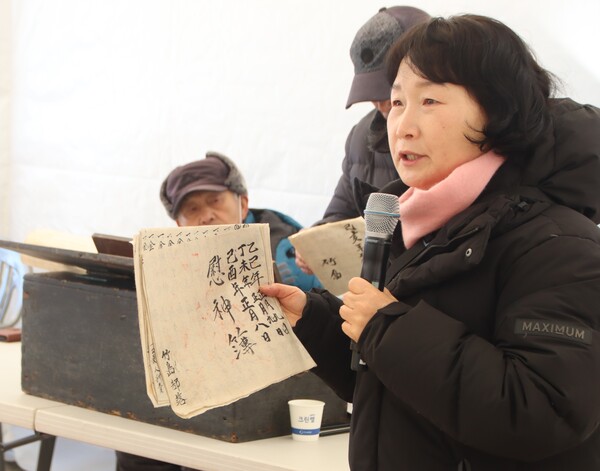

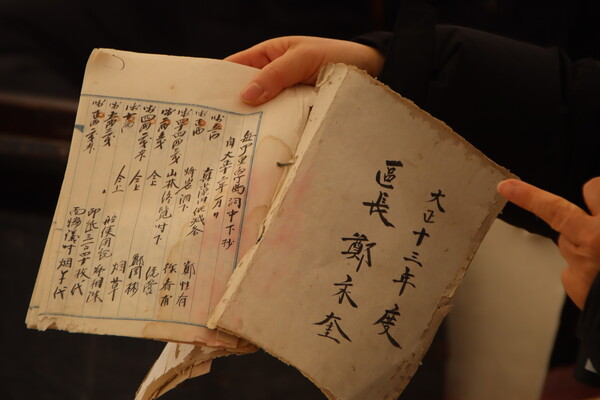

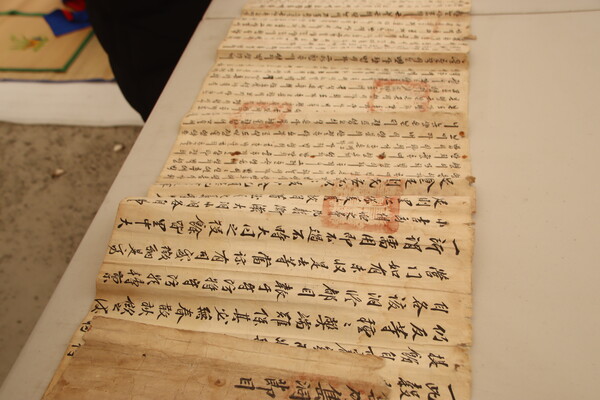

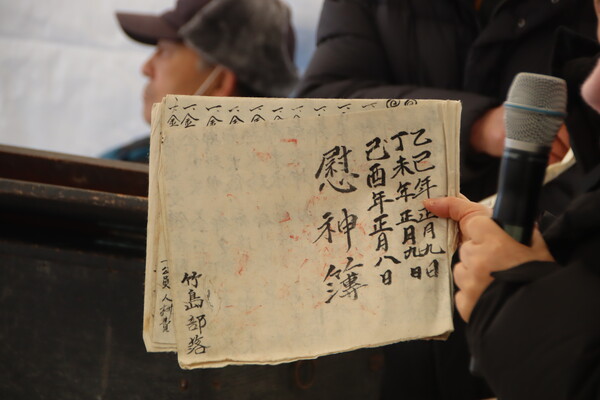

100년을 이어온 통영시 한산면 죽도마을 별신굿에는 지동굿이란 순서가 있다. 지동굿은 마을을 태동시킨 어른을 모시는 차례로, 마을 문서보관함인 지동궤 문을 열어 놓고 시작한다. 기록문화유산 지동궤 문서와 무형문화유산 별신굿이 포개지는 순간이다. 지동궤에는 100년이 넘는 마을 역사가 고스란히 담겨 있다. 지동궤는 별신굿의 일부로 보존·전승된다. 동아대 사학과 허모영 박사는 지난해 죽도마을 지동궤 문서 내용을 분석한 논문 〈근현대기 통영 죽도마을의 공동자산과 그 운영〉을 발표했다. 허 박사는 지동궤 문서 중 마을 공동자산과 관련된 〈동중하초〉(1924.3.1.~1926.12.20.), 〈리유현금부〉(1925.1~1926.12.20.), 〈하기부〉(1944.12.20.~1962.12.20.)를 중심으로 논문을 정리했다. 〈동중하초〉는 마을 지출 장부, 〈리유현금부〉는 마을 수익 장부, 〈하기부〉는 마을 수입·지출 장부다. 죽도는 통영·거제에서 수십 년 동안 마을 회계장부가 작성된 유일한 마을이다.

◇가난한 섬의 격변 = 죽도는 면적 0.67㎢의 작은 섬이다. 섬마을로는 드물게 성씨(경주 정씨) 집성촌이다. 1872년 제작한 지방지도 〈경상도지도〉 중 ‘거제부지도’를 보면 죽도는 거제 읍치(현 거제면)에서 남쪽으로 바다 50리(약 19km) 건너에 있다고 적혀있다. 옛날이나 지금이나 바다 멀리 외딴섬이란 느낌은 그대로다. 현재 통영항에서 죽도까지 하루 세 번 여객선이 다닌다.

죽도에는 ‘개장 밑터’란 곳이 있다. 심한 흉년이 들었던 1885년 마을 사람들은 괴질(콜레라)을 앓다가 굶어 죽어갔다. 간신히 목숨을 건진 사람들은 장례를 치를 형편이 안 되었기에 그저 한 곳에 시신을 내다 버리다시피하고 거적으로 덮어두는 게 전부였다. 그럴 정도로 가난한 섬이었다.

죽도의 변화는 대한제국 말 장승포·지세포·구조라·칠천도·다대포 등과 함께 입어선의 기항지가 되면서 시작된다. 입어선은 국가 경계 지역에서 조업하던 어선을 말하는데, 당시는 주로 일본 어선이었다. 일본인들은 죽도를 포함한 통영·거제 바다의 풍족한 해산 자원에 관심을 보였다. 거제와 통영에 이주 어촌이 형성됐고, 일본인들은 1907년 당시 자본금 1만 원을 들여 장승포어시장을 설립한다. 이를 통해 일본인 도매상들이 활발하게 활동한다. 이후 통영·거제 지역은 일제강점기 대표적인 어업 생산지가 된다.

죽도의 우뭇가사리나 삼치 등이 주목을 받은 것도 이때다. 이전까지 삼치는 망어(망할 물고기란 뜻)라고 불릴 정도로 불길한 고기로 여겨졌다. 반면, 일본인들은 삼치를 초밥이나 구이로 요리해 잘 먹었다. 일제강점기 삼치 한 마리는 80kg 쌀 한 가마니 가격과 맞먹을 정도였다. 죽도 근처 바다는 해류와 조류를 따라 이동하는 삼치·방어·참치 등 회유성 어족이 모이는 곳이다. 죽도 어업이 성장했고, 덕분에 마을의 부도 점차 늘어났다.

◇마을 공동 자산 = 일제강점기 경제적 부를 이룬 죽도의 경제 수준은 보험 가입 수에서 나타난다. 1936년 총 50가구가 살고 있었는데, 이 중 64%인 36가구가 보험에 가입했다. 마을 회계 장부 ‘리유현금부’에는 1936년 6월 20일 우편국장 접대비 70전이 기록돼 있다. 허 박사는 이를 두고 “우편국장이 죽도가 잘사는 마을인 걸 알고, 보험 가입을 권하러 찾아왔을 것”이라고 해석했다. 그뿐만 아니라 죽도는 1924년부터 매월 신문을 구독해서 봤다. 신문을 돌려볼 정도로 글을 아는 사람이 많았고, 외부 사회 흐름에 귀 기울일 여유가 있었던 것으로 보인다.

이제 살만해진 죽도는 마을 공동 자산을 운영하기 시작한다. 가장 큰 비중을 차지하는 건 단연 해조류다. 마을 주민들은 해조류가 나는 바위를 공동자산으로 생각했다. ‘리유현금부’에는 해조류가 나는 바위를 밭(토지)이라고 썼다. 예를 들면 미역은 곽전, 우뭇가사리는 천초천물전, 파래는 청태전 등으로 표기했다. 여기서 ‘전’은 한자 밭 전(田) 자다. 채취 중에 바닥에 떨어진 해조류도 거둬 수익으로 삼았다. 채취하기 어려운 곳에 나는 해조류는 긴 장대인 트릿대로 감아올렸다. 심지어 제주 해녀를 고용하기도 했다. 〈동중하초〉에 1930년부터 제주인·잠녀·해녀가 표기된 것으로 확인이 된다.

1928년부터는 마을 당산과 주변 들도 공동 자산 수입원이 됐다. 집 지을 때나 불 땔 때 필요한 나무들을 팔았다. 신부가 타는 가마나 무덤까지 관을 옮기는 도구인 상여 등 의례를 위한 도구도 만들어 돈을 벌었다. 마을 사람뿐 아니라 이웃 섬 주민들이 필요할 때 빌려주는 식이다. 여기에 더해 종모우(씨를 받기 위해 키우는 수소)를 공동으로 키웠다. 이후 암소와 교배시키려는 집에 돈을 받고 소를 내어줬다. 죽도는 한산면 매죽리의 본섬이다. 그래서 근처 무인도에서 자란 해조류를 팔고 남은 돈도 마을 자산으로 저축했다.

◇별신굿의 경제적 근간 = 이렇게 모은 공동 자산은 마을 운영에 썼다. 특히, 별신굿 또한 공동 자산으로 치렀는데, 죽도에서 별신굿 전통이 끊어지지 않고 이어진 것은 이런 공동자산 수익 덕분이다. 굿은 마을 통합 기능을 했는데, 홀수 해엔 별신굿을, 굿이 없는 해엔 조금 더 작은 규모로 ‘매귀희’를 열었다. 매귀희는 마을 잡신을 쫓아내는 연희다. 별신굿이란 단어는 〈동중하초〉에 1925년 1월 최초로 언급된다. 하지만, 이는 문서가 처음 작성된 시기이므로 기록상 처음 등장했다고 할 수 있지, 마을굿을 정확히 언제부터 했는지는 알 수 없다. 다만, 기록보다 더 오래전부터 이어졌을 것으로 추측된다.

굿을 할 때 무당에게 바치는 상전(상돈)까지 공동자산으로 해결했다. 굿이 열릴 때 일종의 마을 가상 화폐 격인 상전을 만들었다. 이를 마을 사람들에게 공평하게 나눠줬다. 굿을 위한 어음을 발행한 셈이다. 굿패는 굿이 끝나면 받은 상전을 실제 돈과 바꿨다. 마을회장은 공동 자산에서 돈을 줬다. 덕분에 마을 사람들은 걱정 없이 양껏 돈을 바치며 굿을 즐겼다. 공동 자산을 사용하는 만큼 기록을 투명하게 해야 했다. 그래서 아예 상전과 관련된 문서인 〈위신상전부〉(1959~1987년)를 따로 작성해 지동궤에 보관하고 있다.

하지만, 2001년 이후부턴 별신굿과 관련된 기록은 방명록으로 대체되고 있다. 방명록엔 굿을 할 때 마을을 찾은 외부 인사 이름과 간략한 굿 집행 경비가 기록된다. 이때부터는 남해안별신굿보존회가 정부 보조금으로 비용을 마련해 굿을 치러왔기 때문이다. 이는 마을에 적지 않은 변화다. 무엇보다 생생한 마을 기록 문화 전통이 중단됐다. 하지만, 마을 역사가 담긴 지동궤 문서를 굿을 통해 여전히 지키고 있다는 자체는 의미가 크다. 허 박사는 “공동 자산을 기록으로 남겨서 확인하는 절차를 가지는 건 마을 사람들 간 신뢰를 쌓는 과정이었다”며 “여전히 마을 기록문화를 신성시하는 지동굿이 죽도에 아직 남아있다는 건 의미가 크다”라고 했다.

/백솔빈 기자

관련기사

잠깐! 7초만 투자해주세요.

경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.

이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.