필명으로 쓴 편지 형식 에세이

사건현장 고충·약자 이야기 담아

4년 전 경찰서 출입을 했다. 경찰서 출입 기자 일과는 대개 이렇게 시작한다. 오전 7시 반까지 도착해 교통조사계와 형사계를 돌며 당직 경찰들에게 지난밤 일어난 사건·사고를 확인한다.

매일 가는데 '뭐하러 왔느냐?'고 묻는 경찰도 있고, 아예 눈을 마주치지 않으려는 경찰도 있다. 익숙하다. 어디 가서 환영받는 직업은 아니니. 간혹 '당신도 고생이 많소'라는 눈빛으로 알은 체 해주는 경찰도 있다.

짐작은 했지만 이 책을 읽기 전에는 잘 몰랐다. 나를 만나기 전까지 당직 경찰들이 누구를 만나고 무슨 욕설을 들었으며, 어떤 끔찍한 현장을 마주했을지.

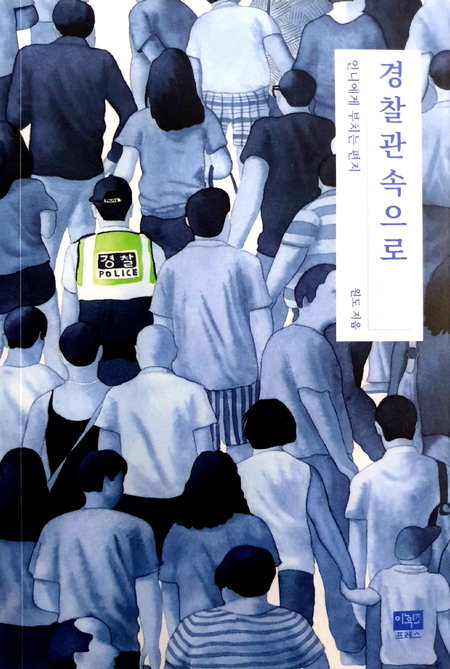

<경찰관속으로-언니에게 부치는 편지>는 3년 차 경찰이 현장에서 느낀 생각을 편지 형식으로 엮은 에세이다. 작가는 '원도'라는 필명을 쓴다. 독자들이 작가를 상상하도록 하기 위함이다.

경찰을 찾는 이유는 상상 초월이다. 게이를 봤거나 차가 막혀도, 심지어 보일러가 고장나 추울 때도 만능 번호 '112'를 누른다. 상식이 통하지 않는 날것의 세상과 마주한 젊은 경찰은 회의적이고 냉소적으로 변해가는 자신을 발견한다.

작가는 '초심을 잃어가는 기록'이라고 적었다. 하지만 진솔하게 털어놓은 이야기에서 세상을 바라보는 마음만큼은 아직 온기를 다하지 않았음이 느껴진다.

작가는 가정폭력 현장에 남은 아이들을 보며 어른으로서 부끄러워하고, 딸이라는 이유로 서류상으로는 태어난 적도 없는 80대 강늡때기 할머니 이름을 기억해달라고 한다. 가정폭력을 견디다 못해 경찰서를 찾은 시각장애인의 이야기를 온 힘을 다해 들어주기도 한다.

경찰로서 마주하는 한계와 고민은 깊다. 주취자가 뱉은 침을 맞고 순찰차에 남겨놓은 토사물을 치운다. 하지만 가장 힘든 건 가해자를 제압하고 피해자를 구해야 하는 상황에서 밀려오는 무력함이다.

"피해자를 위해 해주고 싶은 일은 너무나 많은데 결국 내가 할 수 있는 일은 가해자를 향해 '선생님, 진정하세요'가 끝이야, 어느 순간엔 나도 비겁함이란 가면을 쓴 채 피해자를 외면해버리고 돌아가서 대충 서류만 작성하고 싶은 마음이 굴뚝같아."(163쪽)

'권총은 쏘는 게 아니라 던지는 것'이라는 동료의 말, 밤낮이 바뀌는 야간근무에도 순경 기준 3000원이 되지 않는 수당, 순찰 중 사고를 당해 사망한 경찰에 내려진 '우연한 사고'라는 판결 등. 정의로움보다 비겁함을 먼저 배운다 한들 비난만 할 수는 없겠다.

작가가 멀지 않은 곳에 있을 수 있겠다 싶다. 일화 중에 두 번 있어서는 안 될 사고 내용이 낯익다. 그때 감정이 떠올라 머리가 지끈거린다.

일요일이었다. 마산에서 교통사고 사망사건이 발생했다. 피해자 나이는 6세. 다문화가정 아이였고 건널목을 건너다 24t 덤프트럭에 사고를 당했다고 했다. 기사는 최대한 간결하게 썼지만, 온종일 두통에 시달렸다.

"인도에서 아동용 자전거를 타다 차도로 진입해버린 아이를 트럭 기사는 미처 발견하지 못한 채 계속 운행했고, 바퀴에 깔려버린 아이는 그 자리에서 숨을 거뒀어. 뒤따라오던 아이의 어머니는 그 현장을 보고 달려와 절규하면서 여기저기 벚꽃처럼 흩날린 아이의 부서진 뇌 조각들을 쓸어 담으면서 정신없이 아이 이름을 외쳤다고 해."(98~99쪽)

작가는 뒷이야기를 들려줬다. 사고 후 반년 정도 지난 때 지갑을 주웠다고 인계해주러 온 습득자 이름이, 한눈에도 생소한 외국 이름이 낯익었음을.

혹시 모르니 작가에게 답장을 해야겠다.

"편지를 다 읽고 기도를 했어. 너를 위해, 원매를 위해, 지금을 이겨내고 있을 경찰관들을 위해. 이 글이 닿는다면 나에게 전화 한 통 해줘. 기다릴게."

이후진프레스 펴냄. 202쪽. 1만 4000원.