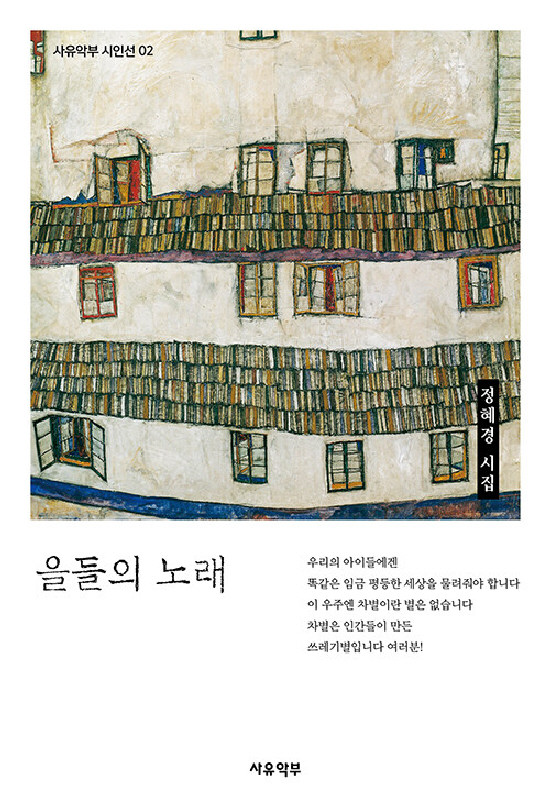

개봉 영화는 모조리 다 보던 시절이 있었다. 10여 년 전 세계를 떠돌다 일상으로 돌아온 후로는 이상하게 영화를 잘 보지 않게 됐다. 아마 일상적이지 않은 수많은 일들을 겪고 나니 삶 자체가 영화라는 생각이 들었기 때문일 테다. 정혜경 시인의 시집 <을들의 노래>에서 비슷한 느낌을 받았다. 법대를 나와 노동 현장에 뛰어든 시인이 기교 없이 덤덤하게 써 내려간 지난 경험은 여느 시인의 작품보다 시적이다.

"근로계약 기간은 한 달이었다 / 그달이 차면 종례할 때 이름을 불렀다 / 부르는 이름 속에 해고되는 사람과 해고되지 않는 /사람이 분류되었다 / (중략) 계약이 연장된 내 이름을 부를 때 /괜히 언니들에게 미안해졌다 // 괜히, 라는 말뜻을 그때 알아차렸다// 자신에 대한 패배감 / 대학 나온 년이...라는 주위의 시선들" ('한 달짜리 인생' 중에서)

시집에서는 시인이 마주한 추운 벌판 같은 서러움과 온실 난로 같은 따뜻함이 교차한다. 마치 우리네 노동 현장이 그런 것처럼 말이다.

"어느 해 가을이었어요 / 그날은 학교별 배구대회가 있었죠 / 마침 우리 학교가 다른 학교를 이기고 있었답니다 / 다른 학교 선생님이 우리를 보고 말했어요 / 급식소 사람이 선수로 뛰고 있냐고요 / 우리는 그렇다고 말했죠 / 그 선생님은 잡부가...라며 말을 흐리더군요 / 잡부가...잡부 / 그 말이 너무 서러웠습니다" ('잡부와 조리실무사' 중에서)

"계약서와 빵과 우유를 테이블에 놓고 / 갑인 회사 대표가 을인 나에게 이렇게 말하더라 // 갑과 을 대신 동과 행을 쓰는 게 어떻겠느냐고 // 세상에는 이런 분도 있더라 // 창밖 그때까지 안 보이던 벚꽃들이 / 내게 다가와 꽃을 펑펑 터뜨리더라" ('갑을과 동행' 전문)

96쪽. 사유악부. 1만 2000원.

/이서후 기자