시에서 꺼낸 말

시 쓴지 40년 만에 낸 시집

통찰력·생활 감각 돋보여

파란 하늘에 제법 큰 흰 구름 한 조각 가만히 흘러간다. 멀리 보면 유유한 흐름이지만 가까이 보면 끊임없는 수증기의 몸부림.

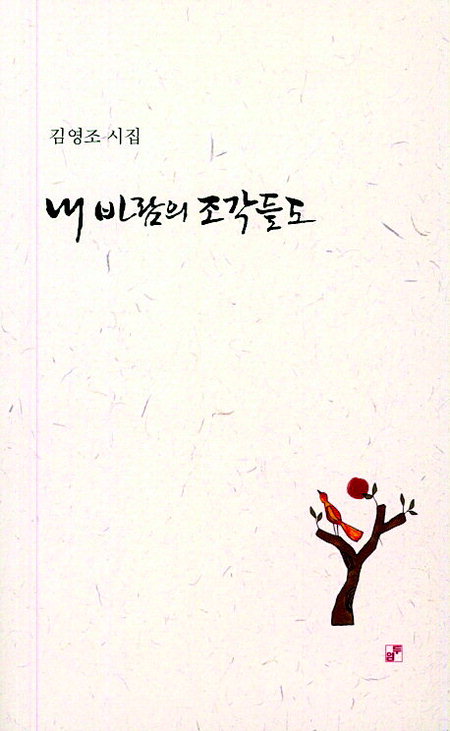

밀양에서 활동하는 김영조 시인의 <내 바람의 조각들도>(두엄, 2019년 11월)는 이런 흰 구름 같은 시집이다. 전체적으로 편안한 느낌의 시들이지만, 자세히 들여다보면 한 수 한 수에 삶의 몸부림이 쌓여 있는 듯하다.

시를 쓴 지 40년 만에 낸 시집이라고 한다. '드디어 김영조가 시집을 냈다'는 주변 문인들의 말로 시집에 다 담지 못한 많은 세월이 있었음을 짐작한다.

"마누라는 긴가민가 한다// 자식들은 설마설마// 친구들은 네까짓 게 하는 눈치다// 아무도 보지 않는 곳에서 흔들리며// 쑥부쟁이처럼 아픈// 이 밤도 잠 못 들며 펜을 드는// 그래,/ 나는 혼자 시인이다." ('시인' 전문)

김영조는 '사이'를 보는 시인이다. 사람들 사이의 왁자한 침묵을 이해하는 이라고도 할 수 있겠다. 오랜 시간 묵묵히 지켜보고 곰곰이 익혀낸 그만의 푸근한 생활 감각이다.

"밤에만 우동이며 어묵 파는/ 코끼리 분식집 늦은 밤술에 넘친 손님이 대부분인데// 좁아터진 가게 무거운 침묵/ 주인의 활기만 살아 움직이는데/ 더 남길 미련도 없이/ 후후 불어 먹는 우동 국물에 속을 달래며/ 지친 하루를 마감하는/ 넘치고 넘쳐야만 오는 이 평화" (코끼리집) 중에서

"낙엽은 다시 바람의 흔적이 되어/가뭇없이 사라지고 마네// 끝없을 것 같던 이 길/이내 낙엽 속에 묻혀/ 긴 장례의 행렬마저 지울 테지// 아서라, 이 늦은 가을에까지/ 거짓된 마음으로 부풀려/ 희망을 이야기하지 마라/ 새로 올 봄을 억지로 떠올리지 마라/ 황량한 가을은 그냥 슬프게 즐길 일이다/ 긴 겨울이나 기다리며" ('단풍은 곧 낙엽이 되고' 전문)

'고가 헐기' 연작에서 보인 생각의 호흡도 꽤 마음에 들었지만, 아무래도 시인의 매력은 다음과 같은 시에서 드러나는 생각의 깊이다.

"와르르 자갈 쏟아지듯/ 터져오르는 웃음 속에서도/ 윷가락 쥔 손만 괜히 떨려도/ 겁먹지 마라/ 꿩 잡는 게 매다/ 도도 개도 다 쓸모가 있고/ 윷이나 모보다도 더 요긴할 때가 있으니// 인생도 마찬가지다/ 언제나 남 바라는 게/ 내 좋은 것은 아닐 터/ 걱정일랑 윷과 함께 저 하늘 높이 던지자/ 도든지 개든지" ('윷놀이' 중에서)

"장갑 없이 풀을 베다/ 어쭙잖게 풀에 베이다/ 손가락에 잠시 피가 맺혔다// 나약하다고?/ 이 세상에 누가?// 쓰린 상처는/ 시간이 지나면 잊힐 테고/ 긴장이 풀리면// 그때마다/ 그들은 칼날이 되고" ('풀에 베이다' 전문)

시집을 덮고 고개를 드니 다시 가만히 흰 구름 흘러간다.