글보다는 삶이 더 현실적이지 않을까. 하지만, 시인은 마치 일기처럼 눈앞의 삶들을 시로 써내려간다. 하여 때로 현실보다 지독한 글이 그의 시에 담겨 있다.

"2008년 미국발 금융위기가 닥치자/ 잘 돌아가던 공장라인이 한순간에 멈추었다// 우린 일거리가 있는 공장에서 일하기 위해/ 내가 지금까지 한 일과는 상관없이/ 창원기능대학에서 직무전환교육을 받았다// CNC선반 앞에 서는 순간/ 이십 년 전 잠시 다루었던 기억이/ 가슴을 꽉꽉 찌른다// 숱한 길 앞에서도 가족만 생각하며/ 앞만 보고 걸어왔는데/ 그때나 지금이나/ 밥벌이를 위해 이리저리 나는 쏠리고 있다." ('CNC선반을 배운다' 중에서)

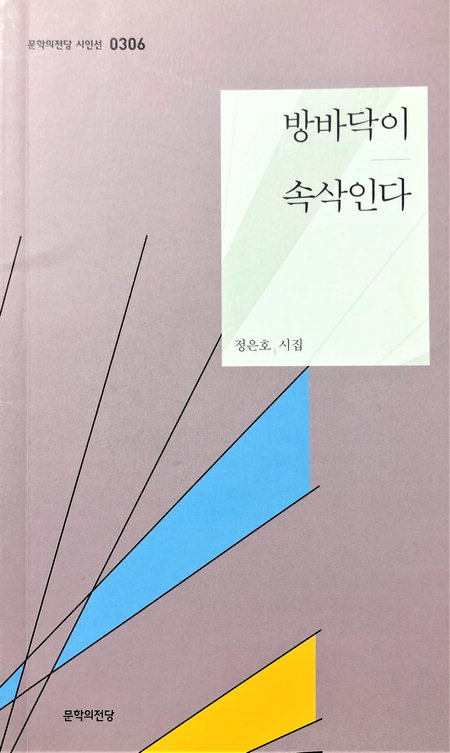

정은호는 창원공단 공장에 다니는 노동자 시인이다. 진주에서 태어나 고등학교를 마치고 바로 마산수출자유지역 공장에서 일하기 시작했다. 1999년 '들불문학상'을 받으며 시인이 됐다. 이는 민주노총 경남본부가 매년 들불대동제와 함께 진행하는 문학상이다.

"내 첫 시집 나왔다고 출판기념회 하는 날// 공장 동료가 정장을 하고 오겠단다// 일 년 열두 달 잘 해야 서너 번 입는데// 이런 날 아니면 언제 또 입겠냐 우기며// 굳이 정장을 하고 오겠단다// 양복 입고 넥타이를 매야 사람대접 받는다는 것을// 잠시라도 노동자라는 무거운 이름을// 내려놓고 싶다는 것을" ('이런 날 아니면' 전문)

시집에는 단단한 현장이 아니고서는 쓸 수 없는 시들이 많다. 단순히 관찰하는 게 아닌 몸을 써서 노동하는 자의 시선과 그 시선에 따라 일어나는 생각들을 좇다 보면 절로 긴 한숨이 나온다. "한여름 작업장엔 여기저기 더운 바람 내뿜는 선풍기 몇 대 돌아가고, 그 더운 바람 쐬며 만든 제품들 쌓아놓은 창고엔 에어컨 두 대 빵빵하게 돌아갑니다" ('거짓말 같습니다' 전문)

때로 시들이 별다를 것 없는 일상이라도 좋다. 그의 시는 마치 우리 곁에 바짝 붙어서 속삭이는 공감 혹은 동질감의 위로 같기 때문이다. "야근 마치고/ 아침에 퇴근을 하면/ 몸은 피곤한데/ 잠이 오지 않는 날이 있다/ 이런 날은/ 담배 한 대 피워 물고/ 베란다를 서성이게 된다// 아무리 봐도/ 잠을 자기엔 하늘이 너무 맑다" ('맑은 날' 중에서)