국립김해박물관 ‘상부선인귀상도’ 재판독

‘고구려 관등과 관련된 사람의 칼’ 뜻풀이

최신 과학기술 활용해 해결 실마리 찾아

내달 심포지엄서 결과 발표…실물 공개도

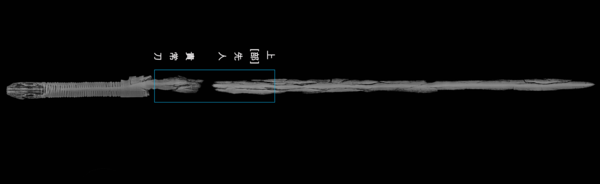

창녕 교동 11호분(이하 교동 11호분)에서 출토된 상감명문대도(象嵌銘文大刀·상감기법으로 글자를 새긴 큰 칼)가 과학적 분석을 통해 재판독되면서 학계 논란이 일단락됐다. 상감명문대도는 국내에서 한 점만 전해지며, 고대사 연구에 있어 귀중한 사료다.

국립김해박물관은 교동 11호분에서 출토된 상감명문대도를 재조사해 논란이 됐던 글자를 ‘上[部]先人貴常刀’(상[부]선인귀상도)로 재판독했다. 삼국시대 상감 명문은 소속-관등명-성명 순으로 표기된다. ‘상부’는 소속, ‘선인’은 고구려 관등명, ‘귀상’은 성명이다. 풀이하면 ‘고구려 관등과 관련된 사람의 칼’이라는 뜻이다. 괄호는 글자를 100% 단정 짓지 못할 때 사용한다.

5세기 금관가야가 백제·왜와 연합해 신라를 공격하고, 신라 내물마립간이 고구려에 원군을 요청하면서 광개토대왕은 남쪽 정벌에 나섰다. 이때 금관가야가 궤멸할 정도로 타격을 입었으며, 이후 가야 연맹체 맹주는 대가야가 된다. 교동 11호분은 5~6세기 사이에 조성된 무덤으로, 상부선인귀상도의 소유주가 고구려인인지, 후손인지, 또는 고구려인에게서 칼을 받은 가야인인지 등 여부는 확인하기 어렵다.

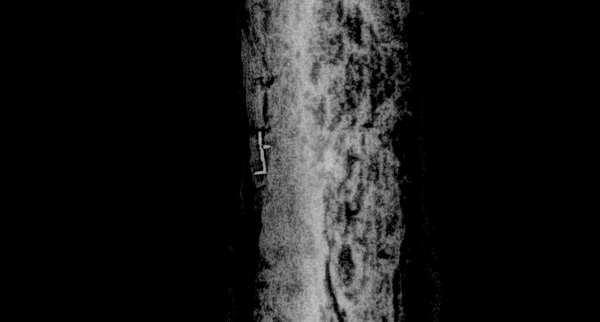

국립김해박물관은 국립중앙박물관 보존과학센터의 지원으로 CT(Computed Tomography·컴퓨터 단층촬영) 촬영을 시도했다. CT는 X선을 여러 각도에서 촬영해 컴퓨터로 재구성하는 장비로, 3차원 이미지를 구현한다. 이와 함께 2차원 X선 이미지를 넘어 3차원 데이터와 단면 정보를 확보해 논란이 됐던 명문을 검토할 수 있었다.

성과는 세 가지다. △첫 번째 글자의 나머지 획을 발견해 ‘上’으로 확정 △여섯 번째 글자의 숨은 획을 찾아 ‘常’을 제시 △일곱 번째 글자를 ‘乃’(이에 내)가 아니라 ‘刀’(칼 도)로 읽어야 하는 이유를 증명한 것이다.

![명문대도 금상감 글자 ‘上[部]先人. /국립김해박물관](https://cdn.idomin.com/news/photo/202511/950464_656534_1931.jpg)

상감 명문은 1984년 보존처리 과정에서 처음 확인됐으며, 명문의 표출은 1990년 이뤄졌다. 당시 7개 글자를 (上)咅先人貴(△)(刀)[(상)부선인귀(△)(도)]로 판독했다. 하지만 (上), (△), (刀) 등 세 글자의 판독은 한계가 있었다. ‘上’은 문맥 추정이었으며, 여섯 번째 글자는 획이 사라져 해독하지 못했다. 마지막 글자 ‘刀’는 ‘乃’일 가능성도 함께 제시됐다.

이에 따라 상감명문대도를 두고 연구가 이어졌다. 첫 번째 글자가 ‘上’이 아닌 ‘下’일 가능성, 두 번째 글자 ‘咅’(침 뱉을 부)를 ‘部’(거느릴 부)의 약자로 보는 것에 대한 반대 의견, 여섯 번째 글자 ‘△’를 ‘賞(상줄 상)으로 판독해 7자가 아니라 8자일 수 있다는 가능성 등이 제시됐다. 뜻풀이에서도 ‘先人’(선인)을 고구려 관등이 아닌 先祖(선조)로 해석해 명문 내용을 길상구(길하고 상서로운 도구나 물건)로 보는 의견도 있었다.

담당자인 전효수 국립김해박물관 학예연구사는 ‘上’으로 확정한 것이 재판독의 실마리였다고 밝혔다. 전 학예연구사는 “4~6세기 한반도 남부의 정치·외교·군사 상황을 보여주는 유물일 가능성을 놓고 학계에서 35년 동안 첨예하게 ‘맞다’, ‘틀리다’로 갈렸다”며 “‘선인’은 고구려 관등명이었고, 그러려면 앞서 소속이 나와야 했는데, 최신 과학기술로 첫 번째 글자의 획을 발견하면서 ‘上’으로 확정했다”고 말했다.

그는 “두 번째 글자에 괄호가 있다. 글자의 오른쪽 부분이 깨져서 그렇다”면서도 “문맥과 당시 필법을 고려하면 ‘부’로 읽는 데 무리가 없다”고 덧붙였다.

한편, 교동 11호분은 직경 28m가 넘는 5~6세기 가야 지배층의 대형 무덤으로, 1918년 일본인 야쓰이 세이이쓰[谷井濟一]가 발굴했다. 금상감명문대도를 비롯해 용·봉황 무늬 고리자루 큰 칼, 금동관, 금동제 나비모양관장식, 은제허리띠 등 유물이 출토됐다.

상감명문대도는 삼국시대 제작품으로는 세 점만 전해진다. 국내에서는 한 점만 남아 있다. 다른 두 점은 일본 이소노카미신궁의 금상감 칠지도(七支刀)와 동경국립박물관의 은상감 유명환두대도(有銘環頭大刀)이다.

연구 결과는 12월 12일 국립중앙박물관 교육관 소강당에서 열리는 ‘국립박물관 소장 연대 결정 자료의 새로운 이해’ 심포지엄에서 발표된다. 실물은 30일까지 국립김해박물관 상설전시실에서 특별 공개되며, 이후 보존처리를 거쳐 2026년 상반기 특집전을 통해 공개된다.

/류민기 기자

잠깐! 7초만 투자해주세요.

경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.

이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.