가야학술제전Ⅱ ‘다시 보는 김해 대성동고분군’

곡물 ‘기장’ 첫 확인…북방 문화 영향 받은 듯

소·말 등 동물 희생 의례에 비용 아끼지 않아

금관가야(전기 가야 연맹체 맹주) 최고 지배층의 마지막 안식처인 김해 대성동고분군. 가야고분군의 유네스코 세계유산 등재 2주년이자 1990년부터 이뤄진 대성동고분군 발굴 조사 35주년을 맞아 새 연구 성과가 공개됐다. 24일 국립김해박물관 강당에서 열린 2025 가야학술제전Ⅱ ‘다시 보는 김해 대성동고분군-新자료 연구 성과’는 발굴 과정에서 상대적으로 주목받지 못했던 경관·의례·인골·동물 뼈·식물 유체·유기물·고환경 등 7개 주제를 중심으로 당시 가야인의 삶과 의례에 한 걸음 더 다가가는 자리였다. 이 중 ‘식물 유체’와 ‘동물 뼈’와 관련된 성과를 살펴본다.

◇청동 솥에서 ‘기장’ 첫 확인…북방 문화 영향 받은 듯 = 김해 시내를 흐르는 해반천을 따라 자리한 ‘애구지’(작은 구지봉 또는 제2 구지봉)에 조성된 대성동고분군은 금관가야 왕과 지배층의 분묘군(무덤군)이다. 구역별로 낮은 지대에서 높은 지대로 오르면서 위계 순으로 분묘(무덤)가 배치돼 있다.

대성동고분군은 가야 의례 행위의 기원, 후기 가야 연맹체 맹주였던 대가야와 차이점을 밝히는 단서다. 장송(죽은 이를 장사 지내어 보냄) 의례를 통해 백제·신라인과는 다른 가야인의 사후세계 인식 체계를 들여다볼 수 있다.

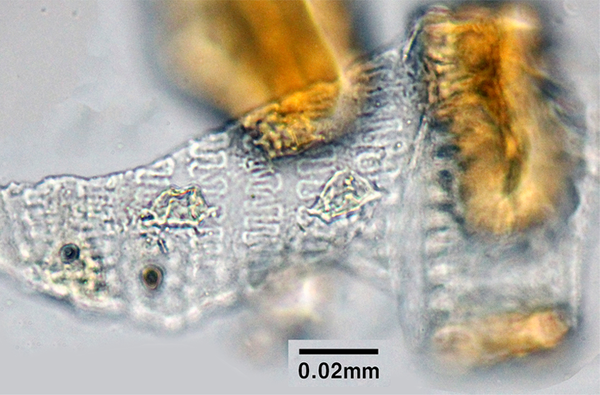

이번 학술대회에서 29호분 목곽묘에서 출토된 청동 솥(동복) 내부 퇴적물에서 곡물 ‘기장’이 최초로 확인된 사실이 발표됐다. 1990년대 발굴 당시에는 미세 유기물 분석이 활발하지 않았으나 보존된 시료 덕분에 후속 연구가 가능했다. 한반도에서 기장이 확인된 사례는 평양 정백동 37호 고분, 평양 용추동 낙랑무덤뿐이었다.

29호분이 조성된 3세기 후반 김해지역에서는 오곡(쌀·보리·조·콩·기장)이 소비되고 있었다. 청동 솥에 기장이 담겼다는 사실에 주목할 만하다. 고대 중국 문헌에서도 기장과 조가 제례에서 필수로 쓰였다는 기록이 있으며, 청동 솥이 오르도스형(북방계)인 특징을 고려하면 가야인이 북방 문화의 영향을 받아 의례적으로 사용했을 가능성을 시사한다.

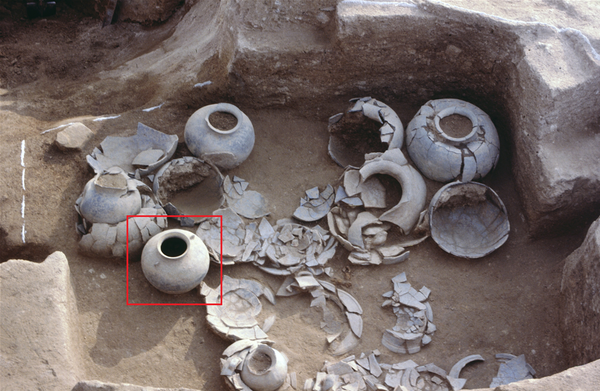

◇‘꿩 21마리’ 하나의 토기에 담겨 = 대성동고분군 내 분묘 16기에서는 꿩·말 등 동물 유체 552점이 수습됐다. 토기 내부에 담긴 것으로 추정되는 가운데 조류·어류·패류 등이 부장됐다. 꿩의 경우 토기 한 점에 1~3마리를 해체해 담았다.

이번 학술대회에서는 알려진 방식과 다른 형태의 ‘동물 희생 의례’ 내용도 소개됐다. 39호분 부곽(으뜸 덧널에 딸린 곁칸)에 있던 토기 안에서 꿩 21마리가 목과 발이 제거된 채 담겨 있었다. 4~6세기 한반도 분묘에서 나타나는 부장 방식으로서 금관가야도 제례 문화를 공유했음을 보여준다.

동물 이용상도 소개됐다. 대성동고분군에서는 소뼈가 다른 가야고분군보다 많이 출토됐다. 소가 농업·운반·취식 등 용도로 활용됐음을 보여주며, 동물 희생 의례에 고비용을 들일 수 있었던 사회·경제적 위상을 짐작하게 한다.

이와 함께 분묘 4기에서 말의 뼈도 출토됐다. 소뼈와 마찬가지로 분묘 외부에서 확인됐는데, 축조 과정에서나 제례에서 동반된 희생으로 보인다. 말의 연령이 3~8세 정도로 어린 개체였던 점은 지배층이 의례에 비용을 아끼지 않았음을 방증한다. 다양한 종류·연령대의 말을 사육했을 가능성도 보여준다.

/류민기 기자

잠깐! 7초만 투자해주세요.

경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.

이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.