경남 해역 지난해 역대급 피해

올해 예비특보 발효 더 빨라져

저수온성 생물인 멍게 직격타

산소 부족 탓 굴도 시름시름

수산자원 생산량 감소 '경고등'

생물 크기·산란 시기 변화 예고

통영·거제 심해 양식장 개발 중

수하식 아닌 개체굴 양식 대응

경남 해역은 지난해 역대급 고수온 피해를 봤다. 고수온 특보는 7월 11일 발효돼 10월 2일에야 해제됐고, 피해 어가 925곳, 피해액은 659억 원으로 역대 최대치를 기록했다. 올해는 이보다 8일 빠른 지난 3일 고수온 예비특보가 내려졌다. 단순히 한 차례 스쳐간 자연재해로만 볼 수 없는 이유다.

한국언론진흥재단 부산지사는 2~4일 통영 금호마리나리조트와 거제·통영 양식장 일대에서 거제시·멍게수하식수협·국립수산과학원·한국수산자원공단과 함께 ‘기후위기와 해양 수산 현장’ 탐방 전문연수를 진행했다. 경남 해역의 고수온 피해 현황과 대응책을 살펴봤다.

◇뼛속까지 데워진 바다 = 산업화 이후 지구 이산화탄소 농도는 급격히 늘어났다. 이는 곧 대기와 해수의 온도 상승을 이끌었다.

대기 중 이산화탄소 농도는 산업화 이전 278ppm(100만 분의 1)에서 지난해 420ppm으로 51% 증가했다. 같은 기간 평균 기온은 1.5도가 올랐다. 바다 온도도 빠르게 오르고 있다. 최근 57년(1968~2023년) 전 세계 표층 수온은 0.74도 상승했다.

특히 한국 연안은 같은 기간 1.58도 올라, 세계 평균보다 두 배 이상 높은 상승폭을 보였다. 이같은 온도 상승은 시베리아 고기압과 북태평양 고기압의 변화, 저위도 해류의 영향에 더해, 서해가 중국에 막혀있고 동해가 좁고 얕은 대한해협을 통해 열려 있는 지형적 특성 때문이다.

수온 상승은 해양 열파 현상을 일상으로 바꿔놨다. 해양 열파는 특정 해역의 수온이 과거 같은 시기의 상위 10% 이상으로 올라가고, 이 상태가 5일 이상 지속되는 현상이다. 전 세계 약 2000개 해역에서 나타나고 있으며, 한국 해역에서도 2010년대부터 매년 지속되고 있다.

더 큰 문제는 오른 바다 수온 상승을 되돌리기 어렵다는 점이다. 대기는 온실가스 저감에 비교적 빠르게 반응하지만, 바다는 심해 깊은 곳까지 열을 품어 회복이 더디다. 바다 전체가 ‘뼛속까지 데워졌다’는 말이 나오는 이유다.

한인성 국립수산과학원 기후변화연구과장은 “수온의 등온선이 올라가면서 극지방 생물량은 늘겠지만, 저위도와 중위도는 점차 감소할 전망”이라며 “한국 해역은 2100년이 되면 지금보다 수산자원 생산량이 10~15% 줄어들 것”이라고 경고했다. 이어 “해양생물의 크기도 줄고, 계절별 산란 시기 같은 생물 계절 패턴도 달라질 것”이라고 덧붙였다.

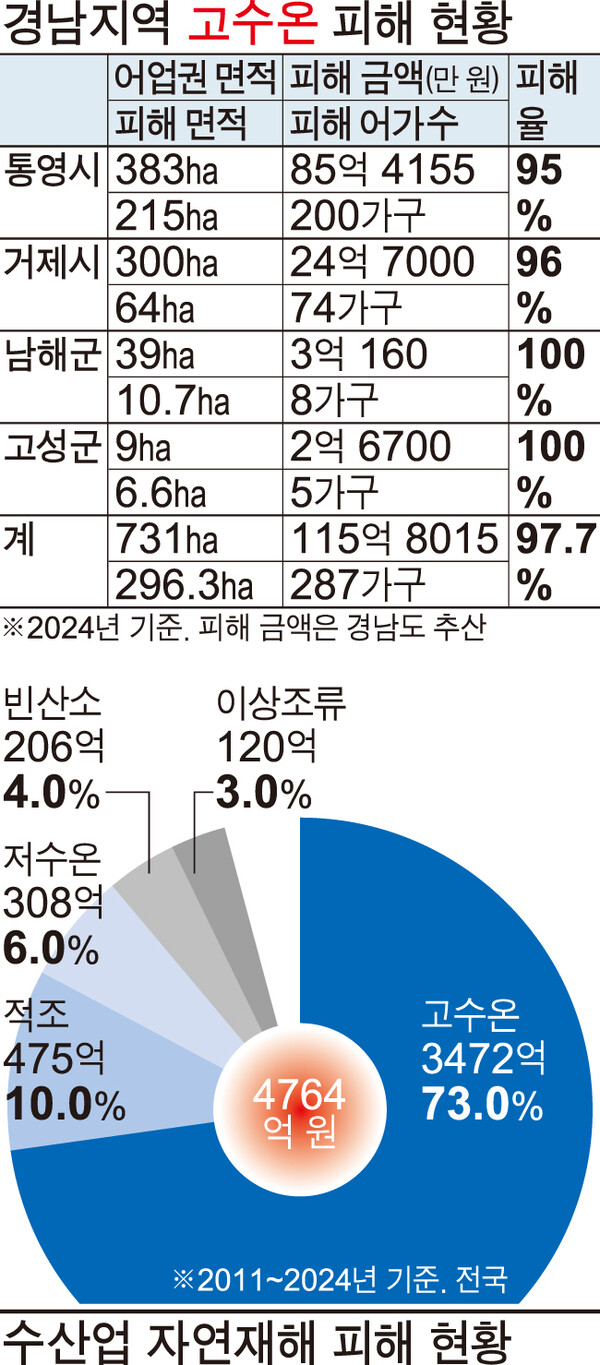

◇고수온 피해 심각 = 수산업 종사자에게 고수온 피해는 이제 ‘상수’가 됐다. 2011년부터 2024년까지 집계된 자연재해 피해액을 보면, 고수온 피해가 3427억 원으로 전체의 73%를 차지한다. 지난해에는 연평균 수온이 평년보다 2도 이상 높았고, 고수온 피해액만 1430억 원에 달해 전체 수산재해 피해액(1504억 원)의 95.1%를 차지했다.

특히 경남 연안 멍게 양식장이 직격탄을 맞았다. 멍게는 10~18도가 최적 성장 환경인 저수온성 생물이다. 수온이 20도를 넘으면 먹이 섭취와 대사량이 줄어 위축되고, 26도 이상이 오랫동안 지속되면 폐사율이 급격히 높아진다.

거제와 통영은 전국 멍게 생산량의 70%를 차지한다. 양식 면적만 봐도 통영 383ha, 거제 300ha, 남해군 39ha, 고성군 9ha 등 4개 지역이 중심이다. 이들 지역은 지난해 고수온 피해로 전체 피해의 97.7%를 떠안았고, 피해액은 115억 8000만 원에 달했다.

지난해 경남 고수온 피해는 952어가, 659억 원이 발생했다. 어류 2828만 마리를 비롯해 전복 94만 2000마리, 멍게·굴 1만 5488줄이 피해를 봤다. 이 중 굴은 고수온에 잘 견디는 수산물로 일반적으로 26~27도는 견뎌낸다. 그럼에도 고수온 피해가 비켜가지 않았다.

지난해 굴은 8156줄, 67억 원의 피해가 발생했다. 원인은 빈산소수괴(산소부족 물덩어리)다.

수온 상승은 산소 공급, 영양염 순환, 플랑크톤 생산력 등에도 직격탄을 준다. 수온이 오르면 표층 바닷물이 가벼워져 위로 뜨고, 차가운 물은 아래로 가라앉아 ‘성층화’가 강화된다. 이로 인해 표층의 산소가 심층으로 내려가지 못하고, 심층의 영양염도 표층으로 공급되지 않는다. 결국 식물성 플랑크톤이 자라기 어려워져, 바다의 기초 생산력(플랑크톤이 만드는 유기물의 총량)이 크게 감소한다. 고온을 버티는 해양생물조차 살기 힘든 환경이 되는 셈이다.

경남지역 빈산소수괴 피해액은 2022년 0원에서 2023년 14억 원, 2024년 73억 원으로 늘어나는 추세다.

◇심해양식장, 개체굴 등 대안 찾기 = 수확 현장을 지켜보니 국내 양식 멍게는 대부분 2년산이었다. 지난해 피해로 2년산 멍게가 전부 폐사하면서, 올해는 1년산만 출하된다고 했다. 크기는 2년산의 절반 정도에 불과하다. 일부 멍게는 고수온을 피해 강원 지역에 일부 옮겨둔 물량이었다. 강원 해역은 수심 70~100m로 깊고, 멍게를 기르는 수심도 30m에 달해 고수온 영향을 덜 받았다. 반면 통영·거제 해역은 수심 10~20m로 얕아 피해가 컸다. 이에 25m 이상 심해 양식장 개발을 추진 중이다. 멍게수하식수협은 국립수산과학원, 경남도, 통영시, 거제시와 협력해 고수온에 강한 멍게 인공종자 개발에도 나섰다.

굴 어업은 개체굴 양식으로 대응하고 있다. 기존 수하식 양식은 바닷속에 굴을 매달아 둬서 산소 부족의 영향을 받지만, 개체굴 양식은 바다 표층에 띄워 산소 공급이 원활하다. 더불어 부가가치가 높고, 연중 출하가 가능하다는 장점도 품고 있다. 다만, 초기시설 투자비가 7~8억 원으로 비교적 높다는 점이 단점이다.

주성조 거제시청 수산과 팀장은 “개체굴 양식은 국내에서 제품 개발이 되지 않아 수입하는 탓에 초기 비용이 높다”며 “정부에 지원을 요구해 고수온에 대응할 수 있는 양식업 정착을 추진하고 있다”고 설명했다.

/이원재 기자

관련기사

잠깐! 7초만 투자해주세요.

경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.

이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.