[경남 문학관 가는 길] ⑧ 창원 김달진문학관과 생가

대문도 없는 마당 입구, 마른 가지를 주웠다. 마치 작은 꽃송이 송이를 달고 있는 듯하다. 아침 바람에 꺾어진 듯한데 마치 누군가가 아주 단단하게 말려놓은 듯 모양을 그대로 갖고 있다. 손바닥 위에 올려놓고 가만히 들여다보노라니 김달진(1907~1989) 시인의 ‘유점사 추억’ 중 ‘…부처님의 얼굴에 비치인/ 봄 여름 또 가을…’ 부분을 읽는 듯하다.

창원시 진해구 소사마을에 있는 시인 김달진의 생가다. 깨끗이 비질을 끝낸 마당에 꽃인 듯 나무인 듯 두세 가지 떨어져 있는데 이름조차 알 길이 없다. 비자나무는 늦가을에도 푸른 이파리 무성하고 건너편 키 큰 나무는 다 떨구고 하늘에 닿을 듯 수직으로 서 있다. 마을 가운데 골목을 따라 들어선 마당 넓은 집엔 본채 사랑채 고방 등 초가 몇 채가 단아하게 자리 잡고 있다. 우물 옆 텃밭에는 시퍼런 무 배추가 자라고 뒷마당 텃밭에는 당근 쪽파 상추 등이 이랑을 따라 늦가을 볕살에 줄지어 있다. 장독대 큰 물동이에는 새파란 하늘이 어룽댄다.

시인은 이곳 소사마을에서 태어났고 청소년 시절을 보냈다. 소사마을은 1905년께 들어선 이주마을이다. 일제가 진해 군항을 건설할 때 용수와 전기를 보급하기 위해 웅동 수원지를 조성할 당시 그곳에 있던 7개의 마을을 지금의 소사동으로 강제 이주시킨 것이다. 시인의 집안도 물속에 잠겼기에 새로이 잡은 터였다. 편안하고 따뜻한 집이다. 여전히 누군가가 살림을 하고 방 안에서 식구들이 우르르 나올 듯하다. 저 멀리 봉동산과 계산에 단풍이 내려와 있다.

시인은 ‘달빛 아래’ 뭘 하고 있나

시인 김달진의 호는 월하(月下)이다. 달빛 아래 홀로 있는 한 사람을 떠올린다. 달빛 아래 그 사람은 서 있을까, 앉아 있을까. 달빛에 어리는 뭔가를 보고 있는 걸까, 아니 가만히 눈을 감고 있는 걸까. 그는 누군가를 기다리는 걸까, 아니 누군가를 만나려고 길을 준비하는 걸까. 달빛 아래 바람은 불었을까, 꽃이 피었을까 지고 있었을까. 달빛 아래 그림자를 드리운 시인이 궁금해졌다.

시인은 교사였고 한학자이며 승려였다. 1929년 7월 양주동 박사의 추천으로 <문예공론>에 시 ‘잡영수곡(雜詠數曲)’을 발표하면서 등단했다. 하지만 문학만으로 시인의 영혼은 채워지지 않았던 모양이다. 구도의 길을 떠나 입산했고, 이후 일생 학승과 시인의 길을 걸었다.

스물여덟의 시인은 입산을 결심, 1934년 강원도 금강산 유점사(楡岾寺)에서 김운악(金雲岳) 스님을 은사로 승려가 되었다. 알려지기로는 어느 날 찢어진 벽지 사이의 초벌 신문지에서 ‘불(佛)’ 자를 발견하고 입산을 결정했다고 한다. 유점사에서 다시 함양 백전리 화과원으로 옮겨 수도 생활을 이어갔다.

1936년 시인은 산에서 내려와 중앙불교전문대학에 입학했고 ‘시인부락’ 동인으로 참여, 서정주·김동리·오장환 등과 문학 활동을 했다. 1940년 시집 <청시>를 펴내고 해방 후 잠깐 기자로 일했고, 그 후로는 교사 생활을 하며 수행 정진과 함께 시 세계를 펼쳤다. 1983년 시집 <올빼미의 노래>, 1984년 장편서사시 <큰 연꽃 한 송이 피기까지>를 펴냈다. 그리고 사후 1990년 수상집 <산거일기>와 단시집 <한벌 옷에 바리때 하나>가 나왔다.

구도의 길에서 문학의 정점에 이르렀던 걸까. 문학의 길에서 화엄 세계를 만났던 걸까. 언제 어디에 있던 그의 정신을 드높은 경지로 이끈 것은 불법이며 진리의 길이었다. 고도의 정신주의 시 세계, 원초적 자연사상, 무아와 우주 의식, 시로 이루는 노장과 화엄의 세계…. 모두 시인의 정신과 시 세계를 일컫는 말이다. 이런 그의 영혼을 한없이 순정하게 부려놓은 고갱이가 바로 시라 하겠다. 시인은 수행자이자 철학자였던 것일까.

한 편의 시를 읽는 듯한 공간

솔직히 말하면 나는 시인을 알지 못했다. 시인에게 보내는 찬사 또한 몰랐다. 김달진박물관을 찾기 전에 시인의 행적을 훑고 연대기별 시집을 펼쳐 한 편 한 편 읽었다. 시인이 금강산 유점사에서 옮겨간 경남 함양 백전리 화과원은 불교개혁의 역사·문화적 거점 공간이다. 일제강점기에는 항일 자금을 대던 독립운동 본거지였다. 조국의 현실과 구도의 길, 젊은 시인의 수행 정진과 고뇌는 어땠을까. 알 길 없으니 마음대로 헤아려본다.

1948년 다시 고향 진해에서 생활을 시작했다. 진해중학교 교사로 오면서 20여 년간 지역에서 교사와 시인으로 활동했다. 지역 문단과 많은 이들의 관심이 쏟아졌고, 내내 존경과 사랑을 받은 듯하다. 딱히 자신을 내세우거나 나서지 않고 은둔자처럼 있어도 지역사회에서 시인의 의미는 컸다. 무엇보다 1989년 작고 후 지역사회와 문단의 움직임이 이를 증명한다.

1995년 4월 진해문화센터 앞뜰에는 시인의 ‘열무꽃’ 시비를 건립했고, 지역에서는 김달진문학제를 만들었다. 1996년 김달진문학제전위원회가 결성돼 지금도 해마다 10월이면 시인을 기리고 문학정신을 알리는 김달진문학제가 열린다. 김달진문학상을 수여하고 문학회와 백일장을 열고 시민들이 문학 체험을 할 수 있도록 했다. 한 해도 거르지 않아 올해 10월 30회 문학제를 성대하게 치렀다. 모두 시인의 제자와 지역 문우, 지역사회가 나서서 시인의 불교사상과 문학, 시 세계를 알리기 위해 이룬 일이다.

김달진문학관은 2005년 10월 개관했다. 2004년 시인의 생가를 복원한 이듬해이다. 골목길 하나를 사이에 두고 생가와 박물관은 한 집인 듯 마주 보고 있다. 김달진문학관은 마당이 있는 작은 집을 개조한 듯 소박하다. 낮은 돌담과 마당 꽃밭, 거기에는 월하 김달진 동상이 놓여 있다. 그리고 현관 입구에는 시인을 기억하는 시민들이 쓴 글과 그림들이 펼쳐져 있다. 지난 21일 진해 지역 할매들이 쓴 시들이 전시돼 있었다.

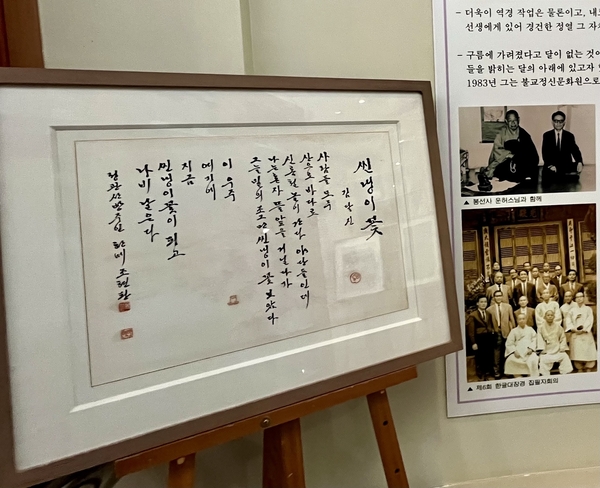

공개되는 전시실은 1층뿐이다. 시인의 시 세계를 담기엔 조금 좁은 듯하지만, 좌우에 시인의 연대기와 시대별 중점 활동, 옛 사진들 그리고 저마다의 글씨체로 담은 시인의 시편들이 정성스레 전시돼 있다. 하나하나 훑어보면 시인이 어떤 삶을 구했는지 그의 시구가 손가락 끝에 만져지는 듯하다.

김달진문학관은 마치 시인의 시 한 편을 읽는 듯했다. 많은 이들도 대표 시로 꼽는 ‘씬냉이 꽃’ 같은.

“사람들 모두/ 산으로 바다로/ 신록철 놀이간다 야단들인데/ 나는 혼자 뜰앞을 거닐다가/ 그늘 밑의 조그만 씬냉이꽃 보았다/ 이 宇宙(우주)/ 여기에/ 지금/ 씬냉이 꽃이 피고/ 나비 날은다”

눈으로 읽다가 어느새 낮게 읊조리게 된다. 아무도 모르게 나만 알고 싶은, 나만 좋아하고 싶은 시이다. 속절없는 풋사랑 같은 그런 마음으로 말이다.

돌아 나오는 길, 생가 마당의 감나무 끝에서 까마귀 한 마리가 주홍 감을 쪼아먹다가 휙, 날아갔다. 바람 없는 마당에서 감나무는 한참 동안 잔가지를 흔들고 있었다. <끝>

/권영란 지역스토리텔링 전문가·작가

지역신문에서 기자 생활을 했으며 〈시장으로 여행가자〉, 〈남강 오백리 물길여행〉, 〈경상의 말들〉을 차례로 출간했다. 〈남강 오백리 물길여행〉으로 제1회 한국지역출판대상을 받았다. 2016년부터 한겨레신문에 서울·수도권이 아닌 지역에서 살아가는 이야기를 쓰고 있으며, 지역 기록과 경남 토박이말 채록 작업을 궁리 중이다.

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

잠깐! 7초만 투자해주세요.

경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.

이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.