"좋은 말로 할 때 들어"

누군가에게 이런 말을 들었다면 일단 조심하는 게 맞다. 괜하게 겁을 주는 말일 수도 있겠지만 용돈이 막힐 수도, 한 대 쥐어박힐 수도 있으니 말이다. 그렇다면, 이럴 땐 잠시라도 가만히 내가 왜 이런 말을 듣고 있나 생각할 필요가 있다. '무엇이 그를 이토록 분노의 끝으로 몰아붙였을까?'

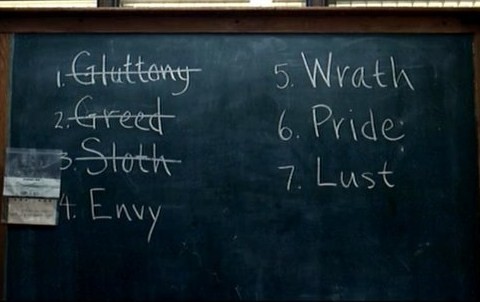

참혹한 살인의 현장, 밀스의 대사처럼 기네스북에 오를만한 거구의 남성이 식탁에 엎드린 채 죽어 있다. 원한이라고 하기엔 개연성이 부족하고 우발적이라고 하기엔 정황이 계획적이다. 은퇴가 얼마 남지 않은 서머셋이 현장을 꼼꼼히 살피는 가운데 새로 부임한 밀스가 인사를 건넨다. 그리고 다음 날, 또 한 번의 살인 사건이 일어난다. 이번엔 변호사다. 그간 범죄자들이 벌을 피할 수 있도록 도와준 자, 마치 그 대가를 치른 듯 현장엔 '탐욕'(Greed)이란 단어가 피로 선명히 쓰였다.

뭔가 낌새를 느낀 서머셋은 사건을 파헤치기 시작하고, 첫 번째 사건의 현장에서 숨겨져 있던 단어 '탐식'(Gluttony)을 발견, 7가지 죄악을 다룬 단테의 신곡과 관련이 있는 연쇄 살인임을 감지한다. 예고된 것과 다를 바 없는 5번의 남은 살인. 그렇게 범인은 자신이 신이라도 된 양 범행을 계속해 나가고 이번엔 '나태'(Sloth)의 죄명이 쓰였다. 그리고 이어진 '교만'(Pride)과 '욕정'(Lust)이라는 죄명 아래 이뤄진 살인. 그렇다면, 이제 '분노'(Wrath)와 '시기'(Envy)가 남았다. 그런데 이게 어찌 된 일인가? 범인이 경찰서로 자수를 해 온 것이다. 그리고 이미 '분노'와 '시기'에 대한 형벌이 완성되었다는 자백과 함께 현장으로 안내하겠다며 동행자로 서머셋과 밀스를 지목한다. 과연 무슨 꿍꿍이일까? 그리고 따라나선 범행의 현장, 그곳에서 마주한 것은?

탐식과 탐욕이란 단어로 실마리를 잡은 서머셋이 도서관으로 향한다. 단테의 신곡을 포함, 7가지 죄악에 관한 자료들을 찾아볼 심산이다. 경비는 이런 적이 처음이 아닌 듯 서머셋을 맞았고 그들은 테이블에 둘러앉아 포커 놀이에 열중이며 그런 그들을 향해 서머셋은 나무라듯 내뱉는다. 책들로 가득한 지식의 세계에서 겨우 그런 놀이라니, 이해가 되지 않는다고 말이다. 그러자 한 경비가 이건 어떠냐며 음악을 흘려보낸다. 그리고 이러한 천국의 선율은 자료를 조사하는 내내, 그리고 사건의 해결을 위하여 머리를 쥐어짜는 밀스의 모습을 따라 음악적 배경이 되어 이어지니, 바로 '바흐'(Johann Sebastian Bach·1685~1750)의 'G선상의 아리아'다.

이 곡을 알기위해 먼저 알아야 할 작품은 바흐의 '관현악 모음곡'이다. 프랑스풍의 당당한 서곡에 이어 당시 유행하던 미뉴에트, 부레, 가보트, 지그 등 다양한 춤곡들이 등장하는 음악 꾸러미로 모두 4개의 작품이 있다. 각각의 모음곡별로 활약하는 악기가 다르기도 한데, 2번 모음곡에서의 주인공은 플루트이며, 이 중 폴로네즈와 바디네리는 인기가 많아 플루티스트에겐 특별한 도전 과제이기도 하다. 관현악 모음곡 3번 역시 많은 사랑을 받는데 이는 2악장에 위치한 '에어' (Air, 영어로 아리아)에 힘입은 바 크다. 바로 'G선상의 아리아'의 원곡이기 때문이다.

왜 이러한 제목을 얻게 되었을까? 이는 독일의 한 바이올리니스트에 의한 것으로 '아우구스트 빌헬르미'가 그 주인공이다. 곡에 경도된 그는 바이올린의 G(솔)현만을 사용, 연주할 수 있도록 편곡하였으며 악보에 'auf der G-Saite'(On the G string·G선상에서)라는 글귀를?덧붙여 놓았던 것이다. 이후 사람들은 이러한 편곡 버전을 G선상의 아리아로 부르기 시작했고 세상 모든 악기의 버전이 존재한다 해도 과언이 아닐 만큼 수많은 편곡이 존재하는 현재까지도 그 이름이 이어지고 있다.

이처럼 사랑받는 곡이다 보니 그 쓰임새 또한 다양하다. 각종 CF와 다양한 장르의 배경음악으로 사용되었을 뿐 아니라 여러 영화에도 등장하였는데, 살펴보자면 <007 나를 사랑한 스파이>(이 영화에는 모차르트의 피아노 협주곡 21번 역시 사용되었다), <배틀로얄> 등이 떠오르며 톰 크루즈 주연의 <콜래트럴>에서는 재즈 버전이 사용된 바 있다. 팝 음악에 샘플링된 경우도 많아 이 중 가장 유명한 것이라면 'Sweetbox'의 'Everything's gonna be alright'이며, 국내경우라면 걸그룹 '레드벨벳'의 'Feel My Rhythm'이 대표적이다.

감독의 숫자 7에 대한 사용은 무척이나 악의적이다. 일주일간의 벌어진 사건과 일들, 7일 후면 퇴직하는 서머셋, 7가지 죄악, 그리고 오프닝 후 7분과 엔딩 전 7분에서 등장하는 주요한 대사적 장치 등이 그것이다. 하지만, 이 모든 것은 그저 시선을 엉뚱한 쪽으로 향하게 하려는 눈속임일 뿐, 현대 사회를 고발하려는 감독의 메시지와는 관계가 없이 그저 재료로 소진된다. 우리가 숫자에 집착하는 동안 주요한 힌트들이 지나가고 사건이 벌어진다는 것으로, 원하는 바를 전달하려고 사용한 감독의 연출은 이만큼 치밀했던 것이다.

감독은 무슨 말을 하고 싶었기에 이토록 집착했을까? 정답은 영화의 초반 이미 주인공의 입을 빌렸다. '무관심이 미덕이 되어버린 사회', 감독은 이러한 사회를 힐책하며 살인마를 심판자 삼아 경고를 날리고 싶었던 것이다. 변호사가 살해된 화요일, 신문 가판대엔 사건에 관한 기사로 가득하지만 모두가 그저 지나쳐간다. 그 앞을 지키는 자 또한 뉴스를 팔아 생계를 유지함에도 내용엔 관심이 없고 그저 자신의 돈통에 담긴 금액의 크기만이 중요할 뿐이다.\

감독은 '이럴 거면 그냥 다 죽자' 판을 벌이고 싶었던 것일까? 조금이라도 바꿔보려던 서머셋도 이제는 지친 기색이며 영화가 등장한 후로부터 얼마나 나아졌나 작금을 들여다보니 암담함만 더한다. 그렇다면 '좋게 말할 때'를 지나 물리적 폭력이 덮쳐 온다면 나아질까? 영화의 마지막, 서머셋의 내레이션으로 세상은 아름답고 싸워 지켜낼 가치가 있다는 헤밍웨이의 말이 전해진다. 하지만, 이는 감독의 의견이 아니었다고 한다. 감독은 이따위 사회와 화해할 생각이 없는 것이다.

/심광도 영화평론가

※필자 소개

심광도 음악평론가(영화와 음악을 사랑하는 이들의 편안한 쉼터, 뮤직파라디소를 지키는 뮤파지기입니다. 문화가 물질을 이기는 세상을 꿈꿉니다.)

※ 이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.