시조 형식 짧은 글 해학 속에 치열한 사회 현안 고민 담겨

독자·기자 찬사 이어진 23년... 어느덧 누적 원고 1만 8000장

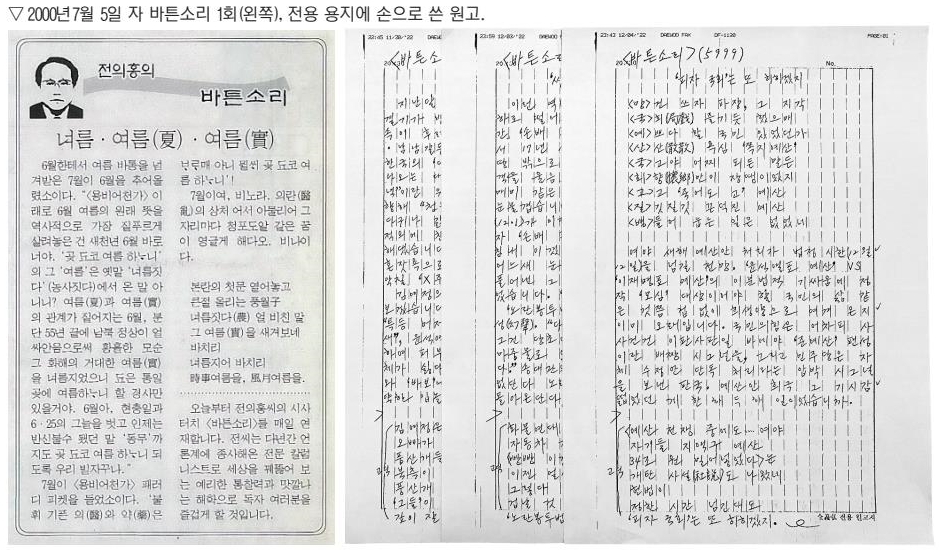

20년 전 이야기입니다. 매일 팩스로 들어오는 원고가 있습니다. 이 원고를 워드 프로세서에 입력해서 편집할 수 있는 기사로 전송하는 일이 주요 업무 가운데 하나였습니다. 600자 맞춤 원고지 아래 구석에는 ‘全義弘 전용 원고지’라고 적혀 있습니다. 앞서 일을 맡았던 기자는 업무를 넘기면서 거듭 당부했습니다.

“오타 나면 큰일 납니다. 점 하나, 띄어쓰기 하나도 틀리면 안 됩니다.”

2003년 어느 날로 기억합니다. 전화를 받았는데, 카랑카랑한 목소리가 들렸습니다. ‘바튼소리 쓰는 전의홍’이라는 말을 듣고 반갑기보다 걱정이 앞섰습니다. 까마득한 후배 기자에게 안부를 묻고 따뜻하게 격려하던 선생은 “그런데 말이야…”라는 말로 본론을 꺼냈습니다. ×(기호)를 써야 할 자리에 X(알파벳)를 쓴 게 문제였습니다. 선생은 그 차이를 찬찬히 설명하고 나서 구분되지 않게 쓴 자신을 탓하며 전화를 끊었습니다. 그때부터였을 것입니다. 단어 하나, 구두점 하나, 기호 하나, 공백 하나에도 꾹꾹 눌러담은 고민이 있어야 한다는 것을 깨달았습니다. 흔한 업무는 수습기자에게 귀한 과외가 됐습니다. 19년 전 전화 한 통에 움찔했던 애송이가 6000회를 맞은 ‘바튼소리’를 되짚습니다.

◇200자 원고지 1만 8000장 = ‘바튼소리’ 원고 분량은 200자 원고지 3장입니다. 전의홍 선생은 A4 용지에 600칸을 넣은 전용 원고지를 씁니다. 팩스로 한 번에 주고받기 편하도록 그렇게 만든 듯합니다. 6000회면 200자 원고지 1만 8000장 분량이 나옵니다. 얼른 분량을 가늠하기 어렵습니다. 마침 딱 비교하기 좋은 역작이 있습니다. 조정래 작가가 쓴 <태백산맥>이 원고지 1만 6500장입니다. 전남 보성군 벌교읍에 있는 ‘태백산맥 문학관’에 가면 초고를 그대로 쌓은 전시물이 있습니다. 높이가 성인 키를 훌쩍 넘습니다. 10권에 이르는 대하소설보다 ‘바튼소리’ 원고가 무려 1500장이나 많습니다. 누적이 이렇게 무섭습니다.

‘바튼소리’라는 제목을 처음 접했을 때 ‘바른 소리를 비틀어서 한다는 뜻인가’ 짐작했습니다. 전의홍 선생은 2001년 7월 24일 자 ‘바튼소리’에 그 뜻을 풀이해뒀습니다. 글에는 ‘바튼’에 담긴 뜻으로 ‘뱉다’, ‘바특하다’가 나옵니다. 그리고 늘 빠지지 않는 시조 형식 덧붙임 글에 ‘삭막한 생활 기름치듯 / 해학으로 양념을 한 뒤 / 톡 쏘는 맛 풍자 겨자 / 곁들인 것이 <바튼소리>!’라고 설명했습니다. ‘바튼소리’ 이름 저작권은 당시 편집국장이던 윤석년 경남도민일보 논설고문에게 있습니다.

◇'바튼소리' 미덕은 현재성 = “짧은 글에 담긴 촌철살인 해학”, “현대 감각으로 재해석한 시조를 읽는 맛”, “날카로운 세태 풍자” 등 ‘바튼소리’를 향한 헌사는 다양합니다. 국내 어느 언론에서도 볼 수 없는 희귀성을 높게 치는 이도 많습니다. 주변에서도 ‘바튼소리’ 추종자를 자처하는 기자와 독자를 종종 접합니다.

하지만 흔한 찬사를 쳐내고 한 가지만 남긴다면 글에 담긴 ‘현재성’에 주목합니다. ‘바튼소리’는 독자에게 그다지 익숙하지 않은 옛 시조 형식을 빌리지만 그 내용은 ‘어흠’ 하는 샌님 소리와 아주 거리가 멉니다. 사회 현안과 서슴없이 부딪히고 치열하게 고민하며 논평합니다. 지역 문제에 머뭇거리지 않으면서도 글 소재가 지역에 머무르지도 않습니다. 언젠가 주변에 우스갯소리로 ‘바튼소리’를 이렇게 비유한 적도 있습니다.

“모차르트가 미뉴에트 박자로 ‘쇼 미 더 머니’를 하면 비슷한 느낌일 것 같다.”

게다가 글 곳곳에서 보이는 말재간을 보는 재미는 덤입니다. 이를테면 부실한 지방자치를 '지방타치'라고 꼬집으면서 '타치(他治)'가 영어 '터치(touch)'와 비슷하다며 "지방정치에 손대고 간섭하는 중앙정치를 연상시킨다" 같은 유희는 '바튼소리'에 차고 넘칩니다. 같은 맥락으로 2013년 인터뷰 때문에 만났던 전의홍 선생이 자신을 소개한 말을 옮깁니다.

“사실 제가 ‘친북좌파’예요. 저만한 친북좌파가 없지요.”

선생은 원고지에 연필로 굵게 ‘親·book·坐·派’라고 썼습니다. ‘책과 친하고 늘 앉아서 일하는’ 정도로 풀면 되겠습니다. 박근혜 정부가 친북좌파 때려잡겠다고 으르렁거릴 때였습니다. 세태 풍자와 언어유희가 수미쌍관을 이루는 농담을 아직도 유쾌하게 기억합니다.

전의홍 선생은 내일도 평소와 다름없이 6001회를 쓸 것입니다. 느닷없이 후배 기자에게 전화해 낯선 개념을 확인하고, 겨우 고른 단어가 괜찮은지 되묻고, 따스한 격려도 한마디 전하면서 ‘바튼소리’를 바틀 것입니다. 끝으로 전의홍 선생 말씀을 애독자들에게 전합니다.

"흠이 많은 글임에도 독자님들이 과분한 칭찬과 격려를 해주신 덕분에 23년 6000회까지 올 수 있었습니다. 애독자 여러분들께 머리 숙여 감사드리며 독자님들의 뜻을 깊이 새겨 더욱 정진하겠습니다."

경남도민일보 기자들이 삼삼오오 모여듭니다. 저마다 떠안은 고민이 최고인 것처럼 한 가지씩 던집니다. 후배 한 명이 자신은 짧은 사건 기사는 능숙하게 쓰겠는데 호흡이 긴 연재 기사는 너무 쓰기 어렵다고 하소연합니다. 다른 후배 한 명은 연재 기사는 어떻게든 쓰겠는데 간결하게 핵심을 담는 짧은 기사 쓰기가 너무 어렵다며 엊그제도 부장에게 혼났다고 투덜거립니다.

서로 어렵다던 후배들은 자기편을 들어줄 선배를 찾습니다. 짧은 기사가 어려워요, 긴 기사가 어려워요? 잠시 고민하던 선배는 “짧은 기사도 긴 기사도 중간 기사도 별로 어렵지 않다”고 말합니다. 그러다 부러움과 의구심이 담긴 표정으로 바라보는 후배들에게 고백합니다. “하지만, 글자 수가 딱 정해진 글은 도저히 못 해먹겠어.”

육백 자 전용 원고지에

촌철·해학·애정 버무려

꾹꾹 눌러담은 세상만사

조정래 작가 말이었나

육천 회

그 황홀한 글감옥이여

/이승환 기자