미래에 남길 역사를 만들다

'우표'.

이젠 참 낯설게 다가오는 단어다. 요즘 가격은 300원이다. 몇십 원, 몇 원, 심지어 몇 환일 때를 떠올리는 이들에게는 꽤 많이 오른 것일 게다. 20~30년 전까지만 해도 '우표 수집'이 취미인 사람이 많았다. 2014년 오늘, 그 취미를 이어가고 있는 이가 몇이나 될까. 대부분 우표에 대한 기억은 과거에 머물러 있다. 하지만 여기 이 사람은 아니다. 여전히 현재이며 또 미래에 남길 역사로 만들어가고 있다. '거제우표사'를 운영하고 있는 한인근(69·거제시 신현읍) 씨다. 그는 55년 동안 우표를 모았다. 지금은 단순 수집에 그치지 않는다. 이야기가 담긴 작품으로 승화하고 있다.

정년퇴직 후 마련한 우표사

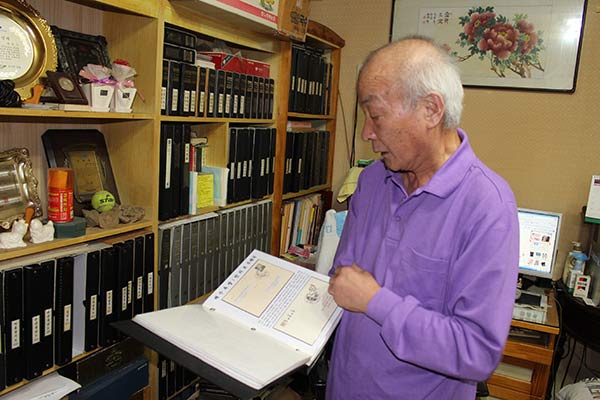

'거제우표사'는 거제우체국 바로 옆에 자리하고 있다. 건물·간판은 그리 낡지 않았다. 그럼에도 '거제우표사'라는 글자 자체만으로 예스럽게 다가온다. 미닫이 출입문을 열고 내부에 들어가면 신발을 벗어야 한다. 한인근 씨는 여기서 먹고 잔다. 가게라기보다는 작업실이라 하는 게 더 맞겠다. 벽면 책꽂이·캐비닛에는 앨범이 빼곡히 꽂혀 있다. 그 앨범을 펼치면 각종 우표들이 옛 시간을 쏟아낸다.

모두 몇 장인지 한 씨 스스로도 정확히 알지 못한다. 다만 16장 묶음을 한 틀이라고 하는데, 중복된 것은 제외하고 150틀 정도 될 것이라 짐작한다. 그 외, 주제별 이야기가 담긴 작품앨범도 여러 권 된다.

매해 연말이면 다음해 우표 발행 계획이 나온다. 1년에 30~35회 정도 된다. 같은 걸 여러 장씩 산다. 그리고 편지봉투·엽서에 붙여 직인 담긴 기록으로 남긴다. 여기에 들어가는 돈이 매해 평균 150만 원가량 된다. 55년 동안 이렇게 했으니 전체 우표 액면가만 하더라도 수천만 원은 된다. 구하기 어려운 옛것, 그리고 외국에서 발행된 것은 몇십만 원씩 주고 사기도 했으니, 전체 값어치는 그 이상이다.

"삼성중공업 거제조선소에서 20년 가까이 근무하다 2001년에 퇴직했어요. 정년 앞두고 뭘 할지 고민했죠. 금리는 갈수록 낮아지지, 퇴직금 받아봤자 할 게 별로 없더라고요. 이전부터 우표를 모으고 있어서, 이걸 취미삼아 계속 이어가면 좋겠다 싶었지요. 공원 같은데 가면 시간만 보내는 노인이 많은데, 이건 소일거리도 되고 보람도 있잖아요. 서울에 우표 다루는 지인들에게 조언을 구하니 '돈 벌 생각은 말고 미래를 보고 해 봐라'고 해서 우표사를 열었죠."

우표사는 삼성중공업 거제조선소 인근에서 시작했다. 예상했지만 찾는 이가 많지 않았다. 신현읍 거제우체국 옆에 있으면 아무래도 도움되겠다 싶어 2004년에 지금 자리로 옮겼다.

문은 열어놓고 있지만, 우표를 사러 오는 사람은 거의 없다. 알고 지내는 수집가들이 간혹 찾을 뿐이다. 그냥 그를 위한 공간이다.

누나가 우체국 근무

한인근 씨는 1946년 서울에서 태어났다. 가족은 6·25전쟁이 일어나자 1951년 1·4 후퇴 때 거제로 피난왔다. 전쟁이 끝나고 나서는 다시 서울로 돌아갔다. 우표 모으는 재미에 푹 빠진 건 중학교 1학년 때다.

"6살 위 누님이 우체국에서 임시직으로 근무했어요. 기념우표 발행하면 나한테 한 번씩 주고는 했죠. 그거 모으는 재미가 있더라고요. 그때 우표 한 장 가격이 40환이었습니다. 시내버스 가격이 20환이었으니 엄청나게 귀한 거죠. 사려면 미리 표를 받아야 했습니다. 아침에 일어나면 그거 받으려는 사람들이 줄을 길게 서 있었죠. 때로는 40환에 사서는 100환에 팔기도 한 기억도 있고…. 그래도 돈이 없으니 새로운 게 발행될 때마다 매번 살 수는 없죠. 우편물에 붙어 있는 걸 찢어서 보관하고 그러는 거죠."

모두 살기 어렵던 시절, 그는 별다른 꿈은 없었다. 부모님이 기술계통 일을 하라고 해서 공업고등학교에 진학했다. 졸업 후 공장 일을 시작으로 이런저런 경험을 많이 했다. 그러다 도시가스가 막 들어올 때 고압가스 자격증을 땄다. 그렇게 1984년 38살 때 삼성중공업 거제조선소에 입사했다. 이미 결혼도 하고 자식도 있었지만 혼자 거제서 생활했다.

"우표 수집은 계속 이어가고 있었지만 군대·사회생활하면서는 좀 소홀히 했죠. 여기 거제에 즐길만한 문화가 뭐 있었겠습니까. 일 마치면 그저 술 먹는 게 일이었지요. 그렇게 시간 보내서는 안 되겠다 싶었습니다. 그래서 다시 본격적으로 우표를 모으기 시작했습니다."

야간 근무가 많아 오히려 낮시간을 잘 활용할 수 있었다. 틈틈이 서울에 가서 옛것을 구하기도 했다. 외국 우표에 대해서도 눈 돌리기 시작했다. 누가 그 나라 간다고 하면 부탁을 하는 식이었다. 일 때문에 직접 이란에 갔을 때는 물물교환을 했다. 한국에 있는 가족에게 자신의 우표를 보내달라고 해서, 그것을 주고 이란 우표를 얻었다.

회사 내에서는 우표 수집 동호회를 운영했고, 창간기념일에는 전시회도 여러 차례 열었다.

이야기 담은 작품으로 승화

우표가 최초로 등장한 것은 1840년 영국에서다. 우리나라는 1884년에 처음 나왔다. 하지만 곧 갑신정변이 일어나 20일도 안 돼 발행 중단됐다. 한인근 씨는 그 우표도 보관하고 있다.

"그때 발행된 것이 다섯 가지입니다. 두 개는 통용되었고, 세 개는 실제 이용되지는 못했죠. 저는 지금 세 세트 보관하고 있습니다. 서울 거래처에서 구입했죠. 지금 한 세트 가격은 30만 원 정도 될 겁니다."

그는 앨범을 꺼내 직접 보여주었다. 100년 이상 됐지만 엊그제 발행된 것처럼 깨끗하다. 우표 수명은 300년가량이라고 한다. 하지만 햇빛을 받거나, 사람 손을 타면 수명이 줄어들 수밖에 없다. 그는 비닐보호막을 3중으로 해서 보존하고 있다. 가장 걱정되는 건 화재인데, 늘 조심하는 수밖에 없다. 분실도 종종 있었다.

"부탄에서 발행한 '아폴로 달착륙' 기념우표였어요. 한 친구에게 보여줬는데 한 세트 10개 가운데 한 장이 없어졌어요. 그 친구가 별 생각 없이 가져간 거죠. 그 없어진 한 장은 아무리 수소문해도 끝내 못 채워넣었지요. 그건 두고두고 아쉽습니다."

그는 각별히 생각하는 보물 몇 개가 있다. 1950년대 나온 세종대왕 우표다. 그것이 실제 사용돼 편지봉투에 붙어 있는 걸 보관하고 있다. 그리고 월남전에 참전했던 형이 보내준 엽서도 소중하게 생각한다. 미국에서 발행된 밀레니엄 우표가 사용된 편지봉투는 20년 만에 구하기도 했다. 중국 우표가 붙어 있는 봉투는 조선족을 통해 손에 넣었다.

이렇듯 그는 우표 그 자체에 그치지 않는다. 직인 찍힌 편지봉투 같은 것에 더 큰 의미를 둔다. 단순 수집이 아니라 이를 가공하는 작업에 열중하고 있다. 이야기를 담는 것이다. '유엔 회원국' '삼국지' '발자취를 남긴 한국의 인물' '한국인이 가봐야 할 명승지' '한국이 지켜야 할 유물' 같은 것이다.

"그냥 모으기만 하면 '수집가'지요. 저는 '우체인'이 되어야겠다고 생각하고 있습니다. 우표만 사서 재어놓으면 그게 무슨 지식이 되겠습니까? 저도 예전에는 우표를 무작정 모으기만 했습니다. 이제는 작품을 만드는데 정성을 쏟고 있습니다. 지금 '유엔 회원국'을 주제로 작업하고 있는데요, 그 나라 우표뿐만 아니라 우편봉투·엽서·국기·화폐 등을 함께 담고 있습니다. 그리고 화폐에 담긴 인물에 대한 설명 글로 적고 있습니다. 200여 나라 가운데 160개국에 대한 1차 대분류를 마쳤죠. 내후년까지 끝내려고 합니다만…. 화폐 속 인물이 누군지 일일이 찾아야 하는데, 그게 쉽지 않네요."

이런 작업을 통해 미처 몰랐던 사실도 많이 알게 됐다. 만약 6·25 전쟁 때 남한이 무너졌다면 서사모아에 '뉴코리아'가 만들어질 수도 있었다는 사실, '귀신 잡는 해병'이라는 말이 통영에 들른 미 종군 여기자 입에서 나왔다는 사실 같은 것이다.

"고희 기념 전시회 한번 했으면…"

한인근 씨는 30년 전 거제에 온 이후로 계속 가족과 떨어져 지낸다. 아내와 아들 내외는 서울에 있고, 딸은 미국에 있다. 그는 첫 손주가 태어났을 때 세상에 둘도 없는 선물을 했다.

"손주 이름으로 손편지를 썼죠. 그해 동물과 관련된 우표를 붙이고, 우체국 직인 찍힌 편지를 태어날 날에 맞춰 보냈죠. 이놈이 나중에 어떻게 될 지는 모르겠지만, 혹시 비뚤어지고 그럴 때 그 편지를 펼쳐놓고 이야기하면, 좀 더 느끼는 게 많겠죠."

그는 이제 나이 일흔을 바라보고 있다. 갈수록 눈이 침침하다. 작업시간도 더뎌지고 있다. 이런저런 생각이 머리를 복잡하게 한다. 무엇보다 50년 넘게 정성 쏟은 이 우표들을 앞으로 어떻게 할지가 걱정이다. 그는 지금도 필요한 곳에 자료를 빌려준다. 학교 교육용으로 말이다.

"아들한테 물려줘 봐야 자기들 살 공간도 비좁은데 둘 곳이나 있겠어요. 우체국에 전시관 이야기도 했는데, 마땅한 공간이 없다고 합니다. 지인 중 한 사람이 장소를 마련해 주겠다고는 해요. 그런데 개인을 통해서 하면 아무래도 골치 아플 것 같고…. 여긴 내 건물이니 싹 드러내고 사람들 보게 하거나…. 아니면 여러 사람한테 분산해서 나눠줄까라는 생각도 해 봅니다."

이러한 고민을 잠시 내려놓고 그는 다시 작품활동을 이어간다.

"미국 우표를 가지고 전시회를 열어 볼까 하고 미 영사관에 전화했던 적이 있습니다. 성사 직전에 잘 안 됐는데요…. 내후년이면 제가 고희입니다. 그 기념으로 개인전 한번 열었으면 합니다."