첫 시집 후 15년…곰삭은 시간

세월 공감되는 나이듦의 성찰

사람이 나이가 들면 자기 자신을 자꾸 돌아보게 되는 것처럼 시인도 어느 정도 시를 쓰다 보면 자신을 성찰하는 일에 집중하게 되는가 보다.

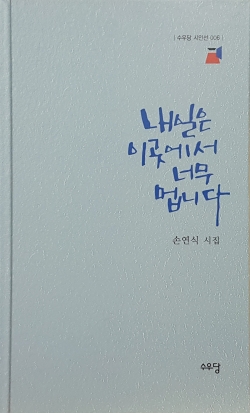

손연식 시인은 2006년 첫 시집 <거울을 닦으며>를 냈다. 그로부터 15년이 흘러 두 번째 시집 <내일은 이곳에서 너무 멉니다>를 냈다. 두 번째 시집을 내기까지 오래 걸렸다. 손 시인에게 그 세월은 시와 가까워지는 시간이었고 시가 곰삭는 기간이기도 했다.

"밤이 깊어질수록/ 책장 위 부엉이 눈망울이/ 반짝반짝 빛을 쏟아내고 있다.// 내 그림자가 없다. 숨이 멈췄나,/ 붕붕 떠다니던 술잔이/ 쓰디쓴 꿈에 매달려 비명을 지른다.// 나뒹구는 빈 소주병 바닥에/ 뽑혀 나온 몇 가닥의 신경이/ 고여있다"('몸의 두꺼비집을 딸깍, 내려버릴 수 있다면' 1~3연)

몽롱하다. 나 자신의 모습을 바라보는 듯하다. 그림자가 없는 내 모습, 숨소리도 없이 영혼은 붕붕 떠다니고. 뭐라고 외쳤는지 모르지만, 그것은 괴로움에서 자연 발화한 솔직한 비명이었으리라. 그럼에도 내 신경은 살아있어서 나뒹구는 소주 빈병과 거기서 흘러나와 방바닥에 고여 있는 소주로 향한다. 어떤 이에게는 자주, 또 어떤 이에겐 어쩌다 경험해봄직도 한 현상이다. 어쩌면 살면서 자기 자신에게 가장 솔직해지는 순간이기도 하겠다.

"하나 둘 떠나간 대문도/ 가까운 사람부터 잃어가며 녹슬어 갑니다.// 골방은 숨어 울기 좋은데/ 슬픔이 더 이상 슬퍼하지 않습니다.// 당신이 미처 챙겨가지 못한 착한 말만/ 쪽창에 기웃거리는 하현달 따라갑니다."('당신의 마당' 3~6연)

살갑던 사람이 떠나간 방은 그리움으로 가득하기 마련이다. 그리움으로 채워진 방에는 더는 슬픔이 자리를 잡고 있을 이유가 없다. 울어도 소용없는 일임을 알기에. 다만 떠난 이가 남긴 살가운 말들만 머리에 맴돌 뿐이다.

읽다 보면 가슴이 촉촉해져가는 것을 느낀다. 세월을 공감했기 때문일 것이다. 이성모 문학평론가는 '멀리'라는 시에 나타난 시인의 독백에서 "손연식의 시에는 결핍 그 자체라기보다 결핍감을 느끼며 살아가는 사람에 관한 동심의 세계가 가득하다"고 했다.

"저녁이 오고 있습니다/ 금세 어둠이 덮겠지요/ 아직은 기다리는 손님이 오지 않았는데/ 자리를 털고 일어서야 하는데/ 등 뒤 든든한 뒷배로 쌓아둔 박스들은/ 아직, 완전한 나의 편이 되지 못했는데// 뒤가 따뜻하다면,/ 그 온기로 앞을 견딜 수 있는데/ 감기는 눈이 천근입니다/ 일어나는 무릎이 만근입니다/ 하나,/ 둘,/ 등불이 켜지고 있습니다// 내일은 이곳에서 너무 멉니다"('멀리' 2~4연)