살구에 비유해 작가의 삶 풀이

사람·관계에 대해 살펴보기도

리베카 솔닛(60)은 1980년대부터 환경·반핵·인권운동에 동참한 활동가이자 작가다. 페미니스트이기도 하다. 남자(man)와 설명하다(explain)라는 단어를 합친 '맨스플레인(mansplain)'이라는 신조어를 유행시켰다. 맨스플레인은 남자가 여자에게 훈계하듯 설명하는 태도, 여자는 잘 모른다는 전제로 남성이 모든 걸 설명하려는 태도다. 이를테면 우리나라에서 이런 거다. "오빠가 말이야~.", "오빠가 알려줄게." 맨스플레인의 연원이 된 글이 그의 책 <남자들은 자꾸 나를 가르치려 든다>(창비)에 자세히 적혀 있다.

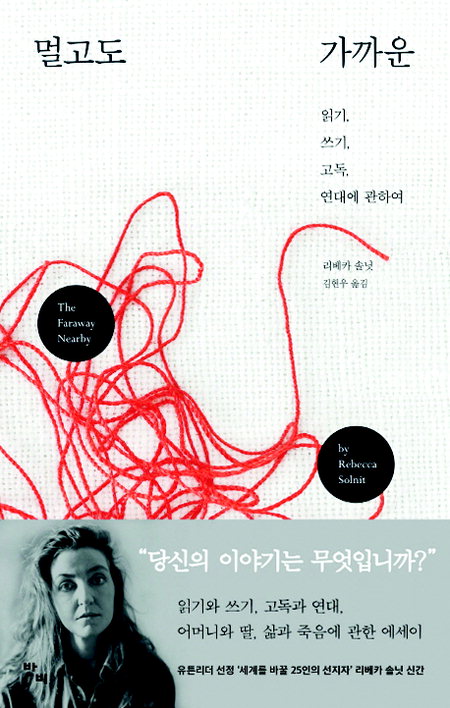

솔닛의 <멀고도 가까운>은 읽기와 쓰기, 고독, 연대에 관한 에세이다. 전미도서상 후보작, 전미비평가협회상 최종 후보작으로 올랐다.

책은 살구에서 시작된다. 무슨 말인가 하면 알츠하이머에 걸린 어머니의 집에 있는 살구 더미가 솔닛의 집에 도착하면서 이야기가 펼쳐지기 때문이다. 그는 살구 더미가 "어린 시절부터 내게는 거의 아무것도 주지 않았던 어머니가 남긴 나의 상속권, 동화 속의 유산처럼 보였다"고 말했다.

어머니에게 솔닛은 자녀보다는 '딸'에 더 가까웠다. 어머니는 아들에게 좋은 모습만 보여주고 싶었다. 아들은 자신을 덧붙여 주고 늘려 주는 곱셈 같은 존재였지만 딸 솔닛은 자신을 줄어들게 하고 무언가를 떼내는 나눗셈이었다.

"한번은 왜 다른 형제들에게 전화를 하지 않고 늘 나만 찾느냐고 어머니에게 물어보았다. 어머니는 이렇게 대답했다. '음, 너는 딸이잖아.' 그러고는 덧붙였다. '너는 온종일 집 안에만 있으면서 아무것도 안 하잖아.' 작가의 삶은 그렇게 묘사될 수도 있었다."(17쪽)

솔닛은 살구를 자신이 풀어야 할 수수께기라고 보았다. 그리고 솔직하게 어머니의 삶을, 자신의 삶을 이야기한다. 어머니는 솔닛을 자신의 거울로 생각했지만 거기에 비친 모습이 마음에 들지 않는다며 거울을 탓했고, 솔닛은 '세상은 위험하고 안전이 최우선'이라고 말하는 어머니의 목소리와 힘겹게 싸웠다.

결국 작가는 어머니의 목소리와 싸워 이긴다. '정말 좋은 이유가 없다면 절대로 모험을 거절하지 말자'가 좌우명이 된다. 즉 모험과 미지의 가능성을 즐기게 된다. 살구 더미가 자신의 집에 도착했을 그해 솔닛은 아이슬란드를 방문하지 않겠냐는 초대를 받고 그 자리에서 "네"라고 대답한다.

이어 책은 아이슬란드로 여행을 다녀오는 과정을 담는다. 저자는 메리 셸리의 <프랑켄슈타인>, 체 게바라의 <모터사이클 다이어리>, 극한의 추위에서 남편과 아이의 시체를 먹고 살아남은 에스키모 여인의 이야기, 전 세계가 방송으로 지켜보는 가운데 우물에 빠진 여자아이를 구하고 그 후유증으로 자살한 어느 소방관의 이야기 등을 통해 주변의 삶을 바라보고 사유한다.

책은 살구로 끝난다. 솔닛은 살구 더미에서 달콤한 부분을 남기고 상한 부분을 도려내듯 책을 통해 자신의 이야기를 만들고 바꾸어 가는 일을 살폈다. 그는 살구로 잼과 절임, 리큐어를 만들어 먹었고 자신을 도와주었던 사람에게 살구 열매를 나누었다. 또 어머니와 화해를 한다.

솔닛은 독자에게 묻는다. "당신의 이야기는 무엇인가? (중략) 누군가를 사랑하는 것은 그의 입장이 되어 보는 것이라고 흔히들 말한다. 이는 당신이 그의 이야기 속으로 들어가는 것 혹은 그의 이야기를 스스로에게 어떻게 말하면 좋을지 가늠해 보는 것이다."(13쪽) 반비. 384쪽. 1만 7000원.