뇌병변 장애에 가정폭력 피해 박진화 씨

명절 되면 아픔 보듬어준 경찰·쉼터서 만난 언니 동생들 생각나

"지금 어디 있는지, 어떻게 사는지…얼굴이라도 볼 수 있다면…."

한가위가 찾아올 때면 가족만큼, 아니 가족보다 더 그리워지는 얼굴이 있다. 25일 오후 경상남도장애인종합복지관에서 만난 박진화(가명·46) 씨는 꼭 찾고 싶은 사람이 있다며 말문을 열었다. 벌써 눈물이 그렁그렁했다.

여성, 경찰이라는 것 말고는 정보가 없다. 진화 씨가 가정폭력으로 마산의료원 해바라기센터를 찾았을 때 처음 만났다. 수사, 상담 과정에서 불안에 떠는 진화 씨를 많이 도와줬고, 가정폭력 피해자 쉼터에 들어가기까지 든든히 보듬었다. 그 경찰은 자신이 다른 곳으로 옮긴다고 말해줬지만, 어딘지는 모른다.

쉼터를 떠난 진화 씨는 남편과 이혼해 독립했다. 지금은 부모님 집 근처에서 두 아이와 산다. 풍족하지는 않지만, 안정된 삶이다. 여유를 찾고 나니 불현듯 고마운 사람 얼굴이 떠올랐다. 아이들 밥 해주랴, 학교 보내랴 정신없이 바쁘다가도 수시로 생각난다고 했다.

그는 "당시는 두렵고 불안한 마음에 경황이 없었다"며 "먼저 연락을 해주면 제대로 감사하다는 말을 꼭 전하고 싶다"고 말했다.

명절 때면 생각나는 얼굴들은 또 있다. 피해자 쉼터에서 만난 언니 동생들이다. 쉼터에 입소하기 전까지 진화 씨는 남들에게 말 못할 고독감을 견뎌왔다. 뇌병변 장애를 가지고, 가정폭력을 당하는 등 흔치 않았던 삶의 궤적 탓이다. 쉼터에는 진화 씨와 비슷한 경험을 가진 사람들이 많았다. 무슨 말이든 털어놓을 수 있는 진정한 친구를 사귀게 됐다.

그는 "내 모든 것을 아는 사람들이고, 무슨 일이 생기면 경찰보다 더 먼저 와 줄 사람들"이라고 말했다.

지금도 쉼터 친구들과 연락을 주고받지만, 얼굴을 마주하고 수다를 떨 기회는 좀처럼 없다. 다들 가족이 있고, 생업이 바쁜 데다 최근에는 코로나19 사태까지 터진 탓이다. 진화 씨는 코로나19 사태 이후 전에 없었던 두려움이 생겼다.

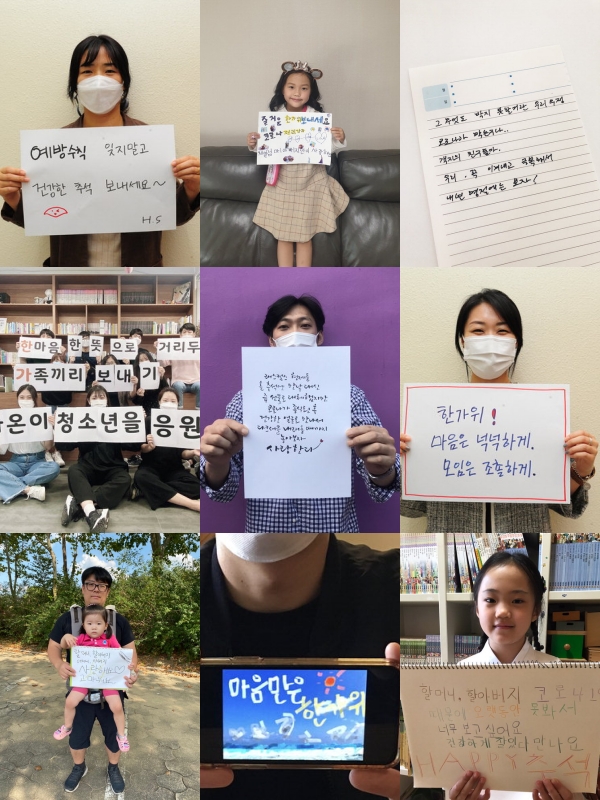

마스크 위로 두 눈만 내놓은 사람들, 글자만 적혀 있는 종이 등이 진화 씨에게는 낯설다. 글자를 읽는 것뿐 아니라 입 모양과 표정을 같이 보면서 의사소통을 하곤 했는데, 이제는 힘들어져서다.

보통 명절을 부모님과 함께 보내지만, 두 아이가 마음 한 구석에 걸린다. 아이들에게서 아버지를 빼앗은 것 같다는 생각 때문이다. 진화 씨는 "나에게는 나쁜 남편이었지만, 그래도 아이들은 예뻐했다"며 흐느꼈다. 복지관 선생님들은 그때마다 '전혀 그렇게 생각할 필요가 없다'고 위로하지만 명절 때만 되면 감정을 억누르기 어려워진다.

그래서 아이들에 대한 진화 씨의 사랑은 더 각별하다. 복지관 지원도 아이들과 관련된 일로 받는 일이 많다.

특히 올해 갑자기 비대면 수업이 시작돼 곤란했지만, 복지관 선생님들의 도움 덕분에 아이들이 잘 따라갈 수 있었다. 명절에 새 옷은 사주지 못하는 형편이지만 복지관에 남는 옷이 없는지 부탁하기도 한다.

진화 씨는 경남장애인종합복지관에서 최고참 격이다. 설립된 지 1년 만인 1993년부터 인연을 맺어왔다. 그만큼 지원을 받을 기회도 많았지만, 거의 마다하는 편이다. 그는 "길을 걸을 때나, 텔레비전을 보다 보면, 나보다 더 힘든 사람이 너무 많은 것 같다"며 "이분들에게 필요한 지원이 많이 이뤄졌으면 좋겠다"며 웃었다.