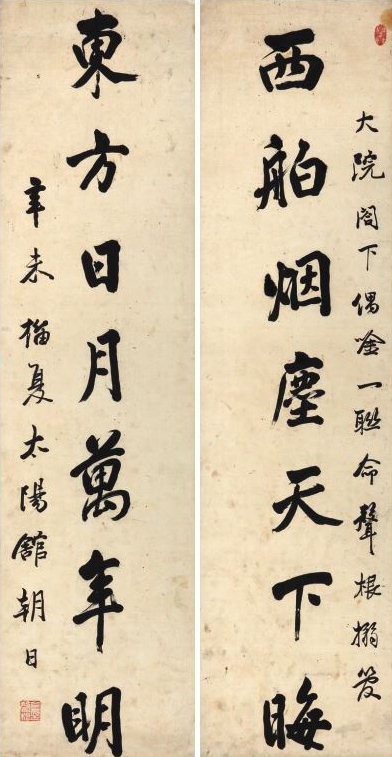

흥선대원군의 시 담은 휘호

1871년 신미양요 현장 그려

바람 앞 등불 같은 국가 상황

어리석은 확신 절로 숙연해져

19세기 조선은 이미 서구 제국주의 열강의 각축장이었다. 그중 1871년 신미양요(辛未洋擾) 현장을 흥선대원군 이하응이 읊은 칠언시를 김성근이 휘호한 것이 이 작품으로 그 내용은 지금 우리에게 많은 생각을 하게 한다.

서박연진천하회(西舶烟塵天下晦), 동방일월만년명(東方日月萬年明).

서양 배가 내뿜는 연기 먼지로 천하가 어둠이나, 동방의 해와 달은 만년토록 밝으리.

미국이 제너럴셔먼호 사건을 빌미로 통상교섭을 요구하며 일으킨 침략전쟁 현장을 흥선대원군 이하응이 이렇게 '시(詩)'로 직시하고, 해사 김성근에게 붓을 들게 한 것이 이 작품이다.

그들은 풍전등화 국가 위기에서 애써 태연히 동방, 즉 우리의 해와 달, 즉 우리의 정체성은 만년토록 밝음을 어리석게도 확신하고 있다.

이 사건을 계기로 조선에서는 서구열강에 대한 문호개방과는 반대로 척화비가 세워지고 쇄국정책(鎖國政策)이 단행됐다. 하지만 국제관계에서는 쇄국(鎖國)이냐 개화(開化)냐는 선택의 여지가 별로 없다. 개화 개방도 자주적 정체성과 자력갱생 능력이 없으면 망국의 길로 가는 것이고, 쇄국도 마찬가지이다.

요컨대 쇄국이든 개화이든 그 이전에 약육강식(弱肉强食)시대 한가운데에 처해 있는 만큼 외세(外勢)를 능가하는 우리의 문력(文力) 무력(武力) 확보와 주체성(主體性) 견지가 얼마나 중요한가를 절감하게 한다.

쇄국과 위정척사가 견지하는 실체가 허무한 상황에서, 또한 무엇이 정이고 무엇이 사인지 판단이 되지 않는 시점에서, 국제정세의 흐름은 조선을 더욱 핍박하고 왜소하게 만들었다.

동방의 해와 달이 만년에 빛나려면, 우선해야 하는 것이 무엇인지, 역사에서 거울삼을 수 있음에도 우리에게 역사는 아무런 존재감을 가지지 못한다. 역사란 그냥 소설적 재미의 기록일 뿐이라고 취급한 어리석음을 뒤에야 우리는 깨닫는다.

오늘날 국제사회 정세 또한 100년 전과 진배없다는 우려를 우리는 어떻게 불식하여야 할 것인지, 그리하여 미래 동방의 해와 달을 빛나게 할 수 있을지 자문해야 하는 그때가 아닌지 그러한 두려움이 이 작품 앞에 마주하면 생겨나 참으로 숙연해진다.