지병으로 180도 바뀐 음악가들

쇼팽, 죽음 앞두고도 걸작 남겨

매독·가난 속 작곡한 슈베르트

만약 내가 병에 걸려 하고 싶은 일을 하지 못한다면 어떤 선택을 할까. 운명을 받아들이고 남은 생을 열심히 살 것인가, 또 다른 자신만의 영역을 개척해 앞으로 나아갈 것인가. 아니면 둘 다 포기할 것인가. 우리는 항상 선택과 마주한다. 세월을 이기고 오늘날 우리 곁에 있는 클래식 곡의 음악가는 질병에 맞서 어떤 선택을 했는지 알아본다.

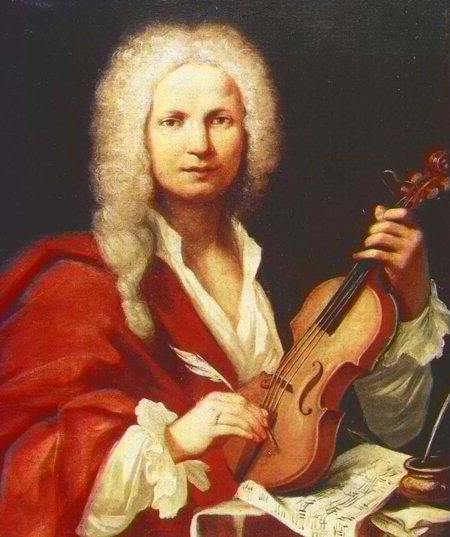

◇최상 아니면 차선 = 안토니오 비발디(1678∼1741년) 하면 '사계'가 떠오른다. 이 곡은 우리나라 사람들이 좋아하는 클래식 중 하나로 사계절의 아름다움을 한 폭의 풍경화처럼 묘사했다. 비발디는 바이올린 연주가이자 작곡가로 18세기 바로크 시대를 대표하는 음악가다. 하지만 이전에는 가톨릭 사제였다.

비발디가 사제직을 포기하고 음악가의 길을 걷게 된 이유는 천식 때문이다. 어릴 때부터 기관지가 약했던 그는 천식이 심해져 미사를 집전할 수 없었고 여자아이들을 양육하는 보육원 '피에타'(피에타 병원 부속 음악원)에서 음악을 가르쳤다. 재임 기간 35년 동안 비발디는 '협주곡의 아버지'라고 불릴 만큼 많은 곡(500곡 추정)을 작곡했고 곡 대부분은 원생들의 연주 교재로 쓰였다. 그가 지휘하는 성가대와 오케스트라는 "천상의 소리, 천사들의 연주"라는 평을 들었다.

비발디는 '빠르게-느리게-빠르게'로 진행되는 협주곡의 전형을 확립했고 즉흥 연주와 화려한 개인기를 펼치며 비르투오조(테크닉이 뛰어난 연주자)의 원형을 보여주었다.

만약 그가 천식을 앓지 않았다면 사계가 탄생했을까. 그의 지병은 그의 운명을, 음악사를 바꾸어 놓았다.

작곡가 로베르트 슈만(1810~ 1856)과 지휘자 헤르베르트 폰 카라얀(1908~1989)도 질병 덕분(?)에 피아니스트 길보다는 다른 길을 선택해 이름을 알렸다.

슈만은 손가락 힘을 기르려고 끈에 손가락을 매달아 피아노를 치다가 손이 마비됐다. 카라얀은 건초염을 앓으면서 피아니스트 꿈을 접고 지휘자로 전환했다.

◇질병 속 예술혼 불태워 = "매일 밤 잠들 때마다 다음 날 눈을 뜨지 않았으면 좋겠다."

'가곡의 왕' 프란츠 슈베르트(1797~1828)는 매독이라는 운명의 화살을 피하지 못했다. 스물다섯에 매독에 걸려 서른한 살에 짧은 생을 마감했다.

그는 가난했고 병고에 시달렸다. 혹자는 그가 평범한 삶을 살았다면 말년의 걸작이 나왔겠느냐고 반문한다. 슈베르트는 피아노조차 갖지 못했지만 걸작을 쏟아냈다. 600곡이 넘는 가곡, 약 200곡의 합창곡 등을 남겼다.

19~20세기 유럽에서 7명 중 1명이 폐결핵으로 세상을 떠났다. 이 가운데에는 슈베르트 애호가였던 '피아노의 시인' 프레데릭 쇼팽(1810~1849)도 있었다.

스물여덟 쇼팽은 요양차 스페인 마요르카섬으로 향했다. 자신보다 여섯 살 많은 연인, 소설가 조르주 상드와 함께 말이다. 지중해의 따뜻하고 맑은 공기를 기대했지만 예상은 엇나갔다. 그해 겨울은 유난히 추웠고 비까지 내렸다. 사람들은 폐결핵에 걸린 쇼팽을 피했고 그들은 산 속 골짜기발데모사 수도원에서 지냈다.

쇼팽은 악조건 속에서도 당시 전주곡집(24곡)을 완성했다. 이 중 가장 유명한 곡은 '빗방울'이라는 제목이 붙은 15번. 발데모사 수도원에서 떨어지는 빗소리를 들으며 작곡했다고 한다. 쇼팽은 두 아이가 있는 이혼녀와 운명적인 사랑을 하고 폐결핵과 싸우면서 주옥같은 작품을 내놓았다.