1993년 등단 후 처음 낸 시집

30년 가까이 다듬은 주옥 77수

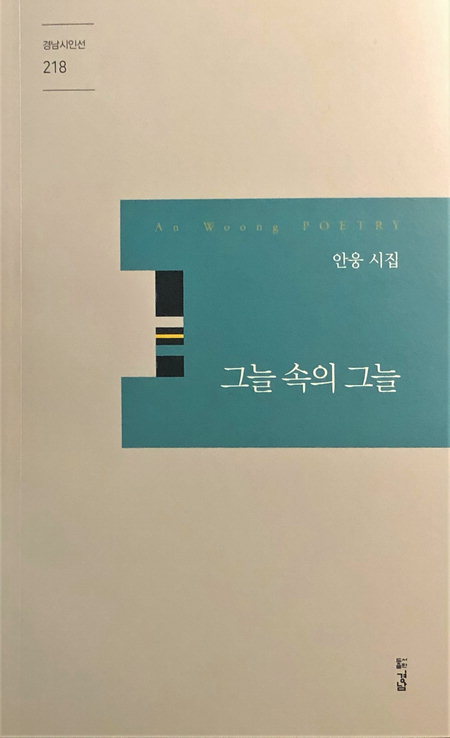

이런 시인의 시집일수록 애착이 간다. 안웅 시인의 첫 시집 <그늘 속의 그늘>(도서출판 경남, 2020년 1월). 1993년 등단했으니, 30년 가까이 오래오래 다듬은 시 중 77수가 담겼다.

시를 내놓을 마음이 들기까지 또 얼마나 삶을 벼려 냈을까. 삶의 후미진 귀퉁이에 우두커니 홀로 선 사내의 깊고 단단한 내면을 생각해 본다.

"한 서린 가슴앓이에/ 굼뜨고 투박한 말투/ 저문 쪽으로 비스듬히 기울어진 눈빛/ 서서히 구부러지는 소리에 민감한 귀/ 눅진한 소낙비 내음에 벌렁거리는 코/ 느려빠진 걸음걸이/ 자주 몰아쉬는 한숨/ 후미진 귀퉁이에 우두커니 홀로 선/ 이것이/ 내 시(詩) 위에 떡하니 걸어놓고 싶은/자화상이다." ('자화상' 전문)

"꽃잎에게/ 아니라고, 가지 말라고/ 아무리 말려도 바람 따라갔다/ 뜻대로 살수록 밑진다고 하지만 말고/ 뜻대로 살 수 없는 세상이라 하지만 말고/ 뜻대로 고집스레 살아볼 필요도 있다/ 이나저나 헛헛하게 가슴 칠 일이라면/ 뜻대로 사는 게 훨씬 의미 깊더라." ('바람 따라' 전문)

끊임없이 반성하고 성찰하는 시인이다. 겨울비에 씻기고 찬바람을 견디고 여문 열매를 따기보다는 그런 열매를 닮고 싶다고 말하고, 놀이터 후미진 이팝나무 아래 바람 빠진 축구공에서 삶의 애잔함을 마주한다. 공원 양지바른 귀퉁이에 등받이 없는 나무의자를 보며 뻔뻔한 이기주의가 오만함을 되돌아본다.

시인들이 굳이 위대한 시를 쓰려고 애쓸 필요가 없다고 생각한다. 오롯이 자기만의 솔직함이 담긴 시, 하여 세계에서 유일한 시를 쓰는 게 더 소중하다. 그리고 유일한 것은 때로 위대하다.

"구포장에서/ 보릿대 모자 하나 샀다/ 따가운 볕살도 볕살이지만/ 그래, 바로 이것이다/ 더 높이 볼 하등의 이유 없고/ 적당한 눈높이로 바라보는 것/ 보편적 눈높이와 함께하는 것/ 정말 제격이고 멋진 일이다/ 넓고 둥근 챙이 그어주는 한계선 밑에서/ 나는 무척 시원하고 행복하다." ('보릿대 모자를 쓰고' 전문)