과거시들 선별해 엮은 시선집

공단 배경 작품 깊은 울림 줘

작가보다는 작품에 집중하자는 게 평소 생각이다. 그런데 오하룡(80) 시인은 그러기 쉽지 않다. 평소 웬만한 문단 행사에는 거의 얼굴을 내미는 그다. 대체로 점잖고 진중하며 굳이 나서려 하지 않는다. 그러면서도 삶의 마지막까지 소임을 다하겠다는 단단한 표정을 하고 있다.

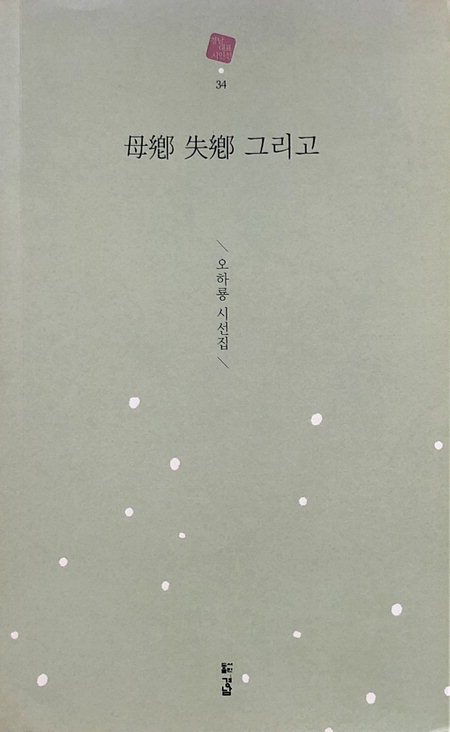

시인의 지난 시를 선별해 모은 시선집 <모향 실향 그리고>(도서출판 경남, 2019년 7월)를 넘기면서 자꾸만 시인의 그런 표정과 태도가 떠올랐다. 그러면서 언뜻 무언가를 잃어버린 자의 얼굴인 듯도 하구나 싶다. 그의 초기 시 중에는 긴 호흡으로 쓰인 게 제법 있다. 산업개발이 한창이던 70년대, 30대였던 시인의 감성이 날카롭던 시절이다. 이때의 시들은 우리가 도대체 무엇을 잃어버리고 있는지 알고나 있느냐고 하소연하는 듯하다. 다음 시는 1975년 그가 35세 때 낸 첫 시집 <모향(母鄕)>에 실린 시다.

"불도저 굉음이 앞뒷집을 뭉개고/ 지붕을 짚단 들듯 저만큼 던지고/ 마을이 뭉개지고/ 피난 가듯 유랑하듯 떠나는 행렬/ 기차게 못살던 사람들은/ 후련한 기분마저 든다// 얼마 가량 받아 쥔 보상비가/ 만질수록 두둑하고 든든하다/ 세상을 다 사고도 남을 것 같다/ 공단이 들어선 들판 저쪽으로/ 정목리가/ 버려진 키 쪽같이 엎디었다/ 장복리는 벼락 맞은 고목같이/ 위태하고 쓸쓸하다" ('공단' 중에서)

이 시의 배경은 시인의 본향 경북 구미다. 국내 최대 내륙공업단지 구미공단이 조성된 게 1973년이었다. 이후 시인은 마산에 정착, 1985년부터 도서출판 경남이란 출판사를 운영하고 있다. 이런 동안 <잡초의 생각으로도>(1981), <별향(別鄕)>(1985), <마산에 살며>(1992)를 발표한다.

구미공단으로 사라진 것들에 쓸쓸한 눈길을 보내던 그가 창원공단에도 관심을 둔 건 당연한 일이다.

1993년 시집 <창원 별곡>에 실린 시를 보자.

"창원에는 이제/ 먼지 뒤집어쓰고 다닐/ 비포장도로 없다/ 자동차 아니라/ 자동차 할아버지 지나가도/ 몸 줄여 비껴 설/ 좁은 길 없다/ 나들이할 때마다/ 한정 없이 기다릴/ 시외버스 없다/ 닷새장 기다려/ 쌀가마 지고 나설 걱정 없다/ 아이들과 어른 사이/ 다음 장날 보자/ 이제 기다리는 그리움/ 사라지고 없다" ('장보기' 전문)

산업화로 사라지는 것들을 안타깝게 바라보던 시인에게 2000년 이후의 첨단 시대는 더욱 어지러운 모습이었을까.

2004년 <내 얼굴>에서 2014년 <몽상과 현실사이>, 2017년 <시집 밖의 시> 등 근래의 시집들은 그의 시선이 외부에서 내면으로, 시대에서 일상으로 돌아선 것 같은 느낌이다.

그리고 이제 시인은 자신을 향해 이렇게 묻고 있다.

"묻는다/ 나는 너에게/ 너는 나에게/ 누구냐/ 고" ('묻는다' 전문)

마치 서산대사가 자신에게 던진 '팔십 년 전에는 네가 나였는데/ 팔십 년 후에는 내가 너로구나'의 선심(禪心)이 여기에도 담겨 있는 듯하다.