함석헌 선생이 스승을 절절히 회고하니

다석은 묻혀 있는 분이다. 그래서 드러나 있지 않으나 그를 알고 난 뒤엔 잊을 수가 없다. 도올 김용옥같이 도도한 석학도 한 날 같은 땅에 살면서 다석을 뵙지 못한 것을 천추의 한이 된다고 말했다.

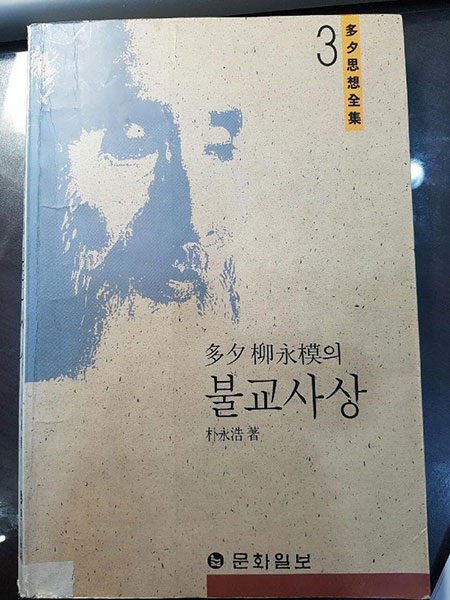

글쓴이는 서른 살 전후 서울의 모 신문에서 연재한 글에서 다석사상을 처음 접했으나 도무지 뜻을 알지 못해 덮어 두었다가, 1995년 그 신문에서 출판한 '다석사상전집(多夕思想全集)' 중 '다석 유영모의 불교사상'이란 책을 황급히 구입했으나 또 까막눈이라 포기해야 했다.

그러던 어느 날 세월이 흘러 4~5년 전부터 흐릿하지만, 주렴 밖으로 달을 보듯이 틈틈이 다석을 구해 공부하기 시작했다. 어쩌면 사숙(私淑)이라도 하듯이 한 일이지만 현자(賢者) 다석의 직제자 박영호 선생과 김흥호 선생의 글을 많이 읽고 그분들의 사다리가 없었다면 감히 다석의 그림자나 볼 수 있었을까 싶다. 두 선생과 다석학회 등 얽히고설킨 여러 인연들, 제현들의 정성은 지극했다. 짧은 시간에 옥온산함휘(玉蘊山含輝, 옥을 품은 산은 빛을 머금었다)할 수 있게 기틀을 세우셨다 할 것이다.

배울 학(學)자 하나로 무려 두 시간 동안 얘기하다

씨알사상을 편 다석의 제자 함석헌 선생은 널리 알려진 분이다. 그는 한 마디로 오늘 자신이 이만치라도 된 것은 다 유영모 선생을 만나 가능한 일이라고 말했다. 함 선생이 회고한 바를 살펴보자. 남강 이승훈 선생이 세운 오산학교에서의 얘기다.

'처음 오산학교에 선생으로 계실 때 류 선생님은 20세였고 이광수 선생은 18세로 계셨습니다. 10년 뒤 류 선생님은 교장으로 오셨는데 개학식 첫 시간부터 모두 혀를 뽑았습니다. 새 교장 선생님이 키가 자그마하고, 등이 조금 굽고, 뒷골이 이상하게 툭 튀어나오신 분인데 하얀 한복 차림이었습니다. 배울 학(學)자 하나를 풀어 말씀하시는데, 무려 두 시간 동안 얘기하셨습니다. 그 때 선생님은 서른둘이시던 때입니다. 그저 척 보아서도 마음이 가라앉은 분이란 것을 알 수 있었습니다. 자기를 언제나 꼭 지키고 있는 분이라는 것이 몸매나 말씨에나 걸음걸이에나 나타나 있었습니다. 나는 언제 선생님이 버둥버둥 눕거나, 허둥지둥 달리거나 하시는 것을 한 번도 본 일이 없었습니다. 하품, 기지개는 물론, 너털웃음을 웃는다든가, 목에 핏대를 세우며 큰 말싸움을 하시거나 하는 것을 본 일이 없습니다. 앉으면 언제나 꿇어앉으셨고 한 번도 무릎을 세우거나 다리를 뻗거나 옷을 주루루 흐르게 입으시는 일이 없고 침을 뱉으시는 일이 없습니다. 걸음은 흔들흔들도 아니시고 헐레벌떡도 없으십니다.'

"내가 이번에 오산 왔던 것은 함 자네 한 사람을 만나기 위해서인가 봐."

어떤 제자가 이렇게 공손하고 섬세하게, 소박하고 쉬운 말로 시를 쓰듯이 스승을 그려낼 수 있을까? 퇴계 이황이나 주자(朱子)의 제자 문인들이 엮은 '퇴계, 주자 언행록 '글에도 이런 유의 표현이 많지만, 퇴계(退溪)와 회암(晦庵 주희의 호)의 문인들은 스승의 언행을 표현함에 있어 다소 극존(極尊)의 뉘앙스를 풍겨 함 선생의 글과는 차이가 있는 듯하다. 물론 이 글은 훗날의 함석헌이 회고한 것이지만 서른두 살의 유영모는 마음이 가라앉은 분이고 언제나 꿇어앉으셨고 걸음은 흔들흔들도 아니하였다. 지인지감이라지만 어떻게 약관의 나이에 불과한 석헌이 영모의 존재를 알아챌 수 있었을까? 그리고 재주가 넘친 30 초반의 젊은 유영모가 수양의 정상에 오른 이런 모습을 간직할 수 있었을까? 하근기(下根機)인 우리가 영적으로 성숙한 분들을 이해하기는 힘 든다.

'선생님이 한 일 년 남짓한 때 당국으로부터 교장 인가를 줄 수 없다는 통지를 받고 마지막 떠나시는 날 홀로 선생님을 뒤따라 고읍역으로 가게 되었습니다. 그때 나로서는 아직도 잘 알아듣기 어려운 말씀을 해 주셨습니다. 그 시간이 마침 어두컴컴한 초저녁이어서 그러셨는지 "빛 빛 하지만 빛보다 어둠이 더 큰 것 아니냐, 삶 삶 하지만 죽음이 더 먼저 아니냐, 깬다 깬다 하지만 깸보다는 잠이 더 먼저 아니냐." 하는 말씀을 하시고, 그러다 마지막에는 "내가 이번에 오산 왔던 것은 함 자네 한 사람을 만나기 위해서인가봐"라고 하셨습니다.'

이심전심(以心傳心)의 등불이 저녁별 아래 하나둘씩 켜지고….

어둠이 내리는 속에서 서로가 주고받은 마음과 대화를 들어보라. 마치 서역에서 중국에 건너온 달마대사가 중국 선종(禪宗) 2조(祖) 대사가 된 혜가에게 부처의 심법(心法)을 전해주는 전등(傳燈)의 장면을 연상케 된다.

숭산 소림사로 찾아간 신광(혜가대사의 속명)은 달마의 하명이 없자 눈 속에 서서 밤을 새우고 칼로 자신의 팔을 잘라 구도심이 더 이상 물러날 데가 없다는 것을 보였다. '입설단비구법(立雪斷臂求法)'으로 잘 알려진 달마와 혜가, 마침내 달마가 신광에게 혜가라 법명을 내리자 혜가는 '편하지 못한 마음을 편하게 해 달라'고 묻고 달마는 '불안한 마음을 가져오너라'고 되물었다. 혜가가 '아무리 찾아도 불안한 마음을 찾지 못한다'고 하자 '내 이미 너를 편케 하였다'는 달마의 말끝에 혜가는 큰 깨달음을 얻었다고 한다.

상황과 설정은 다르지만 유영모와 함석헌의 송별 장면은 이심전심(以心傳心)의 등불이 저녁별 아래 하나둘씩 켜지고 있음을 느끼게 한다.

함석헌 선생은 오로지 백성이 주인이라는 씨알의 정신으로 어두운 생을 깨우치는 많은 적작을 남겼고 민중운동, 반독재 민주화 투쟁을 벌인 강골의 선각자로 알고 있지만 그가 스승 유영모를 모시는 말씀과 글월은 비단같이 부드럽고 봄바람같이 다사로우며 한 구절 한 구절이 빠진 데 없이 공경을 더하여 "그 스승에 그 제자구나"라고 감탄을 막을 길 없다.