[한국 속 경남] (4) 예향 통영

남쪽 바닷가 어떤 낡은 항구의 처녀 하나를 나는 좋아하였습니다. 머리가 까맣고 눈이 크고 코가 높고 목이 패고 키가 호리낭창하였습니다. 그가 열 살이 못되어 젊디젊은 그 아버지는 가슴을 앓아 죽고 그는 아름다운 젊은 홀어머니와 둘이 동지섣달에도 눈이 오지 않는 따뜻한 이 낡은 항구의 크나큰 기와집에서 그늘진 풀같이 살아왔습니다.

-백석의 산문 중에서-

서울 강남고속버스터미널 통영행 심야버스 12시 30분. 3만 5600원. 사랑을 잃고 나는 떠난다. 12월의 밤공기가 차다. 종일 종종거리게 한 눈발의 기세는 줄었으나 가장자리가 날이 선 눈 조각은 살 구멍으로 파고든다. 온기가 남은 통영의 바람이 날 안아주겠지. 떠나버린 사랑과 친구의 배신과 마무리하지 못한 원고들을 승차권과 구겨 외투 깊숙이 쑤셔 넣고 잠을 청한다. '난'을 처음 본 그날의 그림이 눈만 감으면 어제일인 양 펼쳐진다. 심란한 꿈을 타고 통영으로 간다. 통영… 사랑했던, 사랑하는 '난'의 고향.

넷날엔 통제사 있었다는 낡은 항구의 처녀들에겐

아직 넷날이 가지 않은 천희라는 이름이 많다.

미역오리 같이 말라서 굴껍질처럼 말없이 죽는다는

이 천희의 하나를 나는 어느 오랜 객주집의

생선가시가 있는 마루방에서 만났다.

저문 유월의 바닷가에선 조개도 울을 저녁

소라발등이 불그레한 마당에 김냄새 나는 비가 나렸다.

-백석 <통영1>-

새벽 4시 30분, 아직 밤이다. 통영고속버스터미널은 여느 도시의 그것과 다르지 않다. 따뜻한 바람이 진한 바다 냄새를 한 상 내 줄 것으로 기대했던 내가 어리석었다. 좁은 땅, 여기도 웬만큼 겨울인데 왜 굳이 떠나왔는가. 이 어둠이 거울이 되어 미숙하고 초라한 나를 보여준다. 어둠만큼 선명하게.

한 번 몰아친 후회는 물러설 줄 모르고 내 부박한 심상의 언덕을 때린다. '난'의 집은 찾아 어디 쓸 건가? '난'을 가로챈 친구를 원망해 무엇 하는가? 어차피 사람 마음이 하는 일이다. 누굴 원망할 일이 아니다. 아…그러나 그리움 또한 내 마음의 일이니….

춥고 흔들리는 첫 차를 타고 통영 시내로 간다. '난'이야 어찌됐건 바다는 만나야 할 일이 아닌가.

바닷가에 왓드니

바다와 같이 당신이 생각만 나는구려

바다와 같이 당신을 사랑하고만 싶구려

구붓하고 모래톱을 오르면

당신이 앞선 것만 같구려

당신이 뒤선 것만 같구려(후략)

-백석 <바다>-

아, 이것이었구나. 내가 '난'에게서 본 것은!

'난'은 이 새벽 바다를 닮았었구나.

아낙과 사내들의 소리는 거친 듯하나 실은 바다의 음률에 맞췄다. 저기 남망산은 밤새 깎은 태양을 생전 처음 올리는 양 두 손을 모았다. 그리고 이 모든 것을 품은 강구안 바다는 호수처럼 고였다 급류처럼 휘돌아 나간다. 모두 '난'의 눈에서 본 것들이다.

그토록 온화한 '난'의 눈을 보며 정념에 귓불이 빨개졌던 나는 그것이 나의 천박함인 것으로 알았다. 하지만 그건 '난'의 눈 속에 든 것이었다. 통영에서 '난'을 만났다.

바람 맛도 짭짤한 물맛도 짭짤한

전복에 해삼에 도미 가재미의 생선이 좋고

파래에 아개미에 호루기의 젓갈이 좋고

새벽녘의 거리엔 쾅쾅 북이 울고

밤새껏 바다에서 뿡뿡 배가 울고

자다가도 일어나 바다로 가고 싶은 곳

-백석 <통영2>-

아침 시장에 들러 따뜻한 국물을 마신다. 무와 생선으로만 맛을 낸 맑은 국물은 고기까지 함께 마실 수 있다. 부드럽고 따뜻한 이것을 여기선 '물메기'라 부른다. 두둑하게 배를 채운 병사가 된 기분으로 시장을 가로질러 세병관에 오른다. 300년 가까이 경상·전라·충청의 수군을 지휘했던 통제영의 본영이다. 세병관 민흘림기둥에 기대 바다를 본다. 언젠가 보았던 전혁림의 그 통영 앞바다가 그대로 여기 있다. 신기한 일이다. 거친 붓질과 화려한 원색이 만든 추상을 현실이 흉내 낸 것 같다. 건너편 동피랑을 오르니 손을 맞잡은 연인들이 그림을 보고 사진을 찍고 웃는다. 그림 속으로 들어와 그림을 보고 있다.

통영장 낫대들었다.

갓 한 닢 쓰고 건시 한 접 사고 홍공단 댕기 한 감 끊고 술 한 병 받어들고

화륜선 만저보러 선창 갔다.

오다 가수내 들어가는 주막 앞에

문둥이 품바타령 듣다가

열이레 달이 올라서

나룻배 타고 판데목 지나간다. 간다.

-백석 <통영-남행시초2>-

멸치, 베를린의 윤이상이 지인으로부터 선물 받고 눈물을 흘렸다는 통영멸치. 강구안 뒷골목에서 고추장에 찍어 술잔을 비운다. 경계인 윤이상에게 조국은 흙 한 줌만 허락했다. 그러고 보니 사랑이 다 뭔가. 누구는 나라를 잃고도 살아간다. 아니다. 사랑이 전부다! 취기가 오른다. '난'아…!

그렇건만 나는 하이얀 자리 우에서 마른 팔뚝의

샛파란 핏대를 바라보며 나는 가난한 아버지를 가진 것과

내가 오래 그려오던 처녀가 시집을 간 것과

그렇게도 살틀하든 동무가 나를 버린 일을 생각한다

또 내가 아는 그 몸이 성하고 돈도 있는 사람들이

즐거이 술을 먹으려 다닐 것과

내 손에는 신간서(新刊書) 하나도 없는 것과

그리고 그 '아서라 세상사(世上事)'라도 들을

유성기도 없는 것을 생각한다

-백석 <내가 생각하는 것은>-

다음날 아침, 나는 한 소설가의 무덤 앞에 서 있다. 취기로 온전한 정신은 아니지만 찬찬히 생각한다. 나는 통영에 왜 왔을까? '난'을 만나러 왔지만 '난'이 통영에 없다는 건 이미 알고 있었다. 질투와 상실감으로 떠난 길이지만 이젠 그것도 분명하지 않다. 하지만 오늘 아침 한 가지 분명해진 것은 있다. 나를 통영으로 안내한 '난'에게 감사한다.

잔잔해진 눈으로 뒤돌아 보는 청춘은 너무나 짧고 아름다웠다.

젊은 날엔 왜 그것이 보이지 않았을까?

-박경리 <산다는 것>-

사랑을 잃고 통영을 얻다.

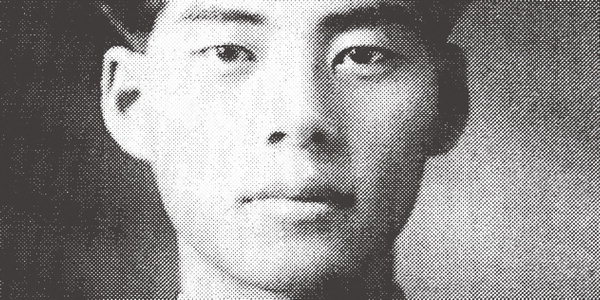

시인 백석(본명 백기행, 1912~1996)은 통영을 세 번 찾았다. 흠모했던 여인 난(박경련)을 만나기 위해서였다. 하지만 그는 한 번도 난을 만나지 못했다. 그 사이 백석의 친구는 난과 결혼한다.

사랑을 잃고 우정에 배신 당한 백석이 다시 통영을 찾았다. 그의 통영행을 가상으로 구성했다. 청년 백석과 예향 통영을 걸어봤다.