“흑인이 만든 퇴폐”…마지못해 “값진 보석”

70년대 콘사이스 영한사전엔 ‘비틀즈(Beatles)’ 항목이 이렇게 설명돼 있었다. ‘영국의 4중창단. 존 레논이 주도했음’ 예전에 이 글을 보고 많이 키득거렸는데, 그 이유는 이른바 록 뮤직의 전형을 이룩한 밴드를 두고 중창단이란 설명을 단 것이 재미있었기 때문이다. 얼마 전 이 생각이 나 요즘 유통되는 콘사이스 개정판을 뒤적였더니 ‘영국의 4인조 록그룹, 현재는 해산’으로 수정돼 있었다. 사전편찬자나 번역자들이 보기에도 비틀즈를 중창단으로 설명한 것은 아무래도 맞지 않다는 걸 뒤늦게 깨달았나 보다.

모르긴 몰라도 70년대 사전편찬자나 번역자가 비틀즈 음악에 열광하던 10대나 20대는 분명 아니었던 것 같다. 그렇다면, 그는 최소한 중장년이었을 텐데, 이 나이 또래 사람들이 그 시대 비틀즈가 지닌 대중음악적 위상을 정확히 판단할 수는 없었을 것이다. 그들에게 록그룹 롤링스톤스나 박상규가 이끌던 봉봉 4중창단은 같은 의미였을 게다. 거기다 당시는 팝 음악을 딴따라라며 경멸하던 때가 아니던가?

중창단이나 록그룹이나 그게 그것?

그래도 최근 판에 중창단이란 설명이 빠지고 록그룹이란, 제법 본질에 부합한 설명이 붙은 것은 그들도 늦게나마 록그룹과 중창단이 다르다는 사실쯤은 알아차린 것 같다. 비틀즈를 추종하는 마니아들이 이 이야기를 안다면 ‘천인공노(?)’할 일이라며 치를 떨겠지만, 이런 오해 혹은 사시(斜視)는 클래식을 제외한 다른 분야도 마찬가지다.

영미 팝 음악이 본격적인 시장 확대를 통해 전 세계를 지배하게 된 것은 1950년대부터다. 재즈는 그보다 나이가 50년 정도 더 많다. 그렇다면, 재즈는 원산지 미국과 전 세계가 경의를 표하는 현대 음악장르로 인정받고 있는 것일까? 많은 이들은 그렇다고 대답할 것이다. 그렇지만, 미국의회가 재즈를 ‘미국의 값진 보석’이라고 천명한 결의안을 통과시킨 것은 1987년이다. 그까짓 결의안이 음악과 무슨 상관이 있느냐고 할진 모르지만, 보수 백인그룹이 지배하는 미국정치판이 공식적으로 재즈에 머리를 조아린 것이니 그 의미가 작다고 할 순 없다. 사창가 투전판 막장 술집에서 탄생한 재즈가 음악예술로 공적 인증을 받기까지 근 90년이 걸린 셈이다.

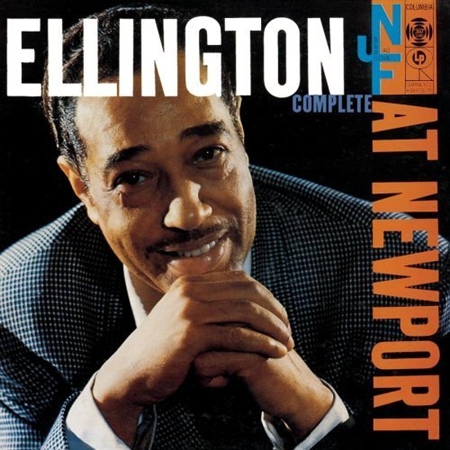

이 과정에는 파란이 많았다. 재즈 작곡가로 명성이 드높은 듀크 엘링턴은 그 대표적인 예. 1965년 퓰리처상 음악위원회는 엘링턴의 업적을 기리기 위해 만장일치로 그를 공로상 수상자로 추대했다. 하지만, 퓰리처 이사회는 이를 기각했다. 대외적으로는 그때까지 공로상을 준 경우가 없었기 때문이라고 말했지만, 속내는 쉽게 읽힌다. 바로 이것이다. “어딜 깜둥이 자식이 쓰레기 음악 좀 한다고!” 이사회는 그러다 엘링턴 탄생 100주년이자 타계 후 25년이 지난 1999년에 그에게 평생 공로상을 수여했다. 1999년에 이르자 퓰리처 이사회도 더 이상 엘링턴을 소수자 혹은 과거 인물로 치부할 수 없었던 것이다.

저속성 덕분에 생명력을 획득하다

탄생 이후 다른 어느 예술장르보다 많은 오해와 논란을 불러일으킨 분야가 바로 재즈다. 태생 자체가 저속한데다, ‘깜둥이 노예들이 만든 음악’이란 딱지까지 붙여져 초창기엔 병원균과 비슷한(?) 취급을 받았다. 나치는 재즈를 야만적인 흑인과 유대인이 만든 퇴폐라며 금지했다. 당시 소련에서도 재즈는 불법이었다.

재즈가 얼마나 비하 당했는가 하면 우리가 흔히 쓰는 고전(classic)이란 말을 설명하는데 재즈가 그 반대 용례로 등장하는 데서도 잘 알 수 있다. 1969년 아메리칸 헤리티지 사전은 클래식에 대해 ‘대중음악 혹은 민속 음악과는 구별되는 교양있는 유럽 전통음악’이라고 정의를 내린 바 있다. 1972년 옥스퍼드 영어사전은 여기에다 새로운 규정을 덧붙였다. ‘반대말은 재즈’. 그리고 다음과 같은 예문도 보탰다. “물론 저속함을 기준으로 모든 음악은 고전과 재즈로 나뉜다.”

아이러니한 것은 재즈가 이 때문에 생명력을 획득했다는 사실이다. 나치 독일과 소련이 퇴폐적이라며 재즈를 탄압하자 ‘개인의 자유로운 표현’을 최고의 미학적 가치로 여기는 재즈는 자유와 민주주의를 상징하는 예술이 되지 않을 수 없었다. 2차 대전이 끝난 후 나치독일 치하에서 해방된 파리, 코펜하겐, 암스테르담 등지에서는 재즈 연주자들이 영웅으로 대접받았다. 프랑스 기타리스트 장고 라인하르트가 연주한 발라드 <구름(Nuages)>은 저항의 찬가가 됐다.

재즈는 지금도 부당한 편견과 오해에 시달리고 있다. 가령 세련됐지만 머리엔 든 것 없는 도시 부르주아가 주로 듣는 음악이라든지,-김태희 CF를 비롯해 재즈 음악을 쓰는 CF를 보라!-초보 피아니스트가 초등학교 2학년 수준의 연주를 하면서 “재즈 피아노를 친다”고 말하는 것이라든지. 재즈가 지닌 음악적 깊이와 이를 바라보는 사회적 시선 사이에는 아직도 넓은 강이 자리하고 있다. 물론 그 불협화는 재즈가 다른 장르와 자신을 구별 짓는 중요한 개성이 되는 것이긴 하지만!

“아무렴 어때…재즈는 침범 못 할 기백 소유한 장르”

<JAZZ>의 작자 개린 기딘스와 스콧 드보는 그러나 이깟 시선은 별것 아니라고 말한다. “ 팝 음악이 다른 모든 장르를 상업적으로 작은 틈바구니 속에 밀어넣어 버리자, 재즈인들은 직업 연주자로 살아남기 위해 자신들이 공유하는 스타일과 기법을 모두 익혀야 할 필요성을 느꼈다. 그렇지만, 이렇게 해서 생겨난 교육도 시장도 재즈 음악인들을 조립식 연주자로 만들지는 못했다. 이 점은 무엇보다도 재즈의 침범할 수 없는 기백을 증명한다.”

바로 이것이다. 찰스 밍거스는 ‘총을 든 버드(Gunslinging Bird)’에서 오리지널을 만들지 못하고 상투적으로 연주하거나, 자신의 음악을 발전시키는 자신만의 방식을 찾지 못하는 음악인들에 대한 혐오를 표현했다. 그래서 이 곡은 다음과 같은 부제로 알려졌다. “찰리 파커가 킬러였다면 남의 곡을 베끼는 놈들이 많이 죽었을 텐데!”

버드는 비밥 창시자 중 한 사람인 찰리 파커의 애칭이다. 그가 남긴 곡 중에 <Donna Lee>라는 곡이 있다. 음표가 줄지어 벌떼처럼 리듬을 타고 연결되는 이 악명 높은 곡은 입으로 따라 부르기가 여간 까다롭지 않다. 그래도 30년째 따라 흥얼거리지만 여전히 오르지 못할 산이다. 그런데 재미있는 것은 늘 실패하면서도 이 곡을 들을 때면 청신(淸)한 느낌이 온몸을 휘감는다는 사실이다. 왜 그럴까?