속 마을, 지금은…통영 역사의 시작 통제영

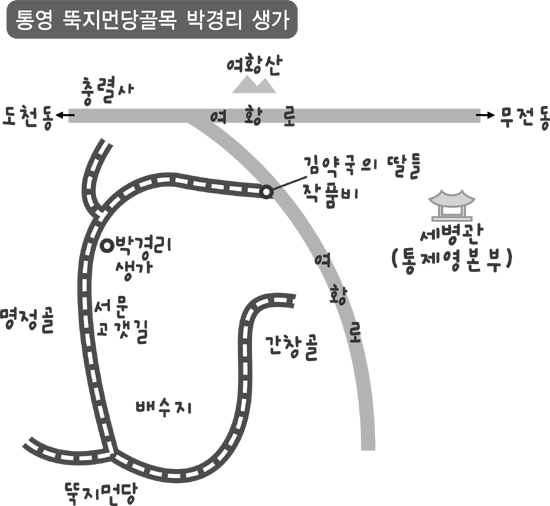

도천동에서 무전동 방향으로 산복도로를 달리던 중에 통영 토박이 최정규(55) 시인이 충렬사 앞에서 차를 세우게 했다. 맞은편 서문고개에 오르기 위해서였다. 서문로로 잠깐 빠졌다가 곧바로 차를 세워야 오른쪽 서문고개 오르는 길을 찾을 수 있다.

시인이 굳이 서문고개로 기자를 데리고 간 이유는 먼당 위에 있는 박경리 선생의 생가 때문이었다. 이를 나타내듯 고갯길 입구에는 소설 <김약국의 딸들> 작품비가 있다. 1926년 이곳 문화동 뚝지먼당에서 태어난 선생이 62년도에 이 작품을 썼다.

고향 통영을 경상도 사투리로 걸쭉하게 그려낸 이 작품으로 선생은 소설곳 서문고개다. 작품에는 고개의 동쪽 간창골과 세병관, 서쪽 대밭골과 명정골 등 주변의 지명이 생생하게 소개된다. 서문에 해당되는 ‘통영’ 부분에서는 아예 고장의 풍속, 인심, 사람살이를 적나라하게 그려 놨다.

소설 속의 서문고개는 기구하다. ‘용란이 친정으로 올 때마다 이 고개를 울먹울먹 넘어가는 한실댁은 양지기만 같았다.’ 아편쟁이 남편한테 매맞고 도망 온 셋째 딸을 친정 ‘어무이’가 매번 고개 너머 살림집으로 데려다 주는 고개였다.

소설 속의 서문고개는 또 슬프다. 어디, 김약국 네 셋째 딸 용란이 뿐인가. 둘째 딸 용빈이의 독백이 참고가 된다. “큰딸은 과부, 영아살해 혐의로 경찰서까지 다녀왔어요. 저는 노처녀구요. 다음 동생(용란)이 발광을 했어요. 집 머슴을 사랑했죠. 결국 미치광이가 됐죠. 다음 동생이 이번에 죽은 거예요. 배가 뒤집어져…”

<토지>의 시작이나 <김약국의 딸들>이나 한결같이 비극적인 이유가 혹시, 따로 있을까.

박경리 선생에게 이곳 서문고개가 심어준 정서일까. 그러나 현실의 고개는 슬프지 않다. 좁은 폭으로 골목은 기가 막히게 동네를 굽어 간다. 골목은 어디든 가난하다. 요즘 돈 있는 사람들이야 어디 고갯길 골목에 사는 경우가 흔한가.

하지만 그 골목이 절묘하게 찾아가는 집집마다 양철대문이 활짝 열렸고, 담장 앞에는 꽃이 피어 있다. 군데군데 사람들은 모여 지나가는 사람들 발을 잡는다. “슀다 가지 와?” “쏘주 한잔, 하고 가소!” 그런 고개의 먼당에 작가의 생가가 있었다.

최정규 시인은 이 집을 생가로 추정하는 이유를 “시나 문인협회에서 옛날 지번을 추적한 결과”라고 말했다. “어릴 때 여기서 살다가 진주여고로 갈 즈음에는 이 아래 명정동 쪽으로 옮겼지요. 명정동 골목집은 바로 앞에 윤보선 대통령의 부인인 홍덕기 여사 생가가 있는 것으로도 유명하지요.”

어쨌든 작가의 어린 시절은 지금 이 동네처럼 가난했다고 한다.

그러나 가난해 보이는 동네 주민들에게서 소설 속 김약국 네처럼 처절한 숙명에 짓눌린 모습을 당장 찾을 수는 없다.

그들은 천연덕스럽게 동네를 소개한다. “아따 참, 저쪽이 간창골 아이요. 이쪽은 대밭골이고. 저 밑에 내려가면 명정샘 두 군데가 지금도 남아 있제.”

“본래 뚝사가 있었어요. 3도수군통제사의 깃발 중에서 최고였던 ‘원수 기’를 모셨던 사당이었죠. 그래서 여기가 ‘뚝지먼당’이 된 거에요.”

최 시인은 여기서 통영의 전체 윤곽을 잡기 시작했다. 먼당 동쪽으로 보이는 통제영 본부 ‘세병관’을 정점으로 성곽이 구축됐고, 동서남북의 성문 안쪽이 본래의 통제영 위치였다는 것이다.

설명대로 배수지의 끄트머리, 먼당길을 ‘휘이’ 돌아가니 정면으로 세병관이 보인다. 오른쪽으로는 남망산과 강구안의 통영항이 눈에 들어왔다. 김약국이 있었던 간창골이 여기부터다.

자리를 옮겨 세병관 바로 위 산복도로에서 설명을 달았다. 통제영 옛 본영의 경관을 설명하기 위해서였다.

|

||

지금까지 기자에게 남는 의문 하나가 있다.

박경리 선생이 그린 간창골 김약국 네 딸들은 왜 그렇게까지 비극적이었을까. 선생 스스로 표현했듯 ‘진취적이고 모험심 강한’ 통영 사람들 속에서 왜 그렇게 험악했던 숙명만을 보았을까. 극단적 비극으로 고향의 정경을 묘사한 과정에 선생 자신의 고향에 대한 정서가 반영된 것은 아닌가.