문인 꿈 버리지 못한 어느 교사의 독백

낮은 곳을 향한 연민 담겨

얼마 전 창원에 있는 한 출판사에 들렀다가 서글서글한 인상의 중년 사내가 내민 시집을 건네 받았다.

민창홍(59) 시인. 그는 현직 교감 선생님이라고 했다. 교사 생활을 하면서도 1998년 <시의 나라> 창간호를 통해 문학 활동 시작, 2012년 <문학청춘> 신인상을 받으며 등단했다. 그동안 시집 <금강을 꿈꾸며>, <닭과 코스모스> 등을 냈다.

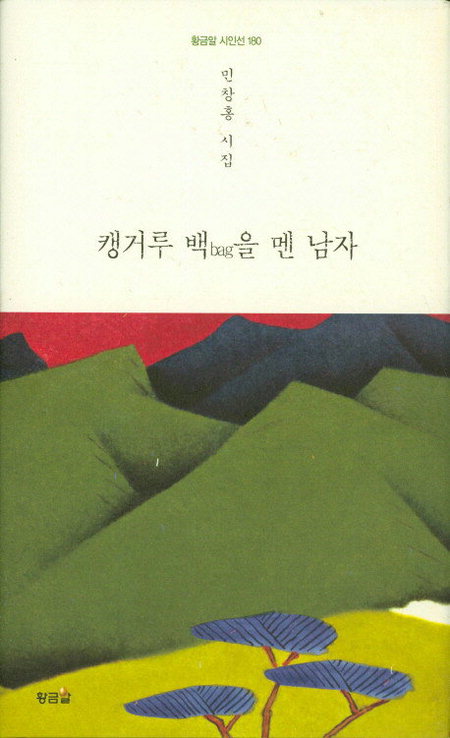

<캥거루 백(bag)을 멘 남자>(황금알, 2018년 9월). 그가 내민 시집이다.

"재물 운이 없는 사주라고 조부는 늘 걱정을 했고/ 교직을 천직으로 알고 발을 들여놓는 순간/ 돈과는 거리가 먼 직업이라고 부친은 실망을 했고/ 주어진 대로 살아야 한다고 아내는 체념했다// 학창시절에 문학을 하겠다고 하니/ 굶어 죽기 딱 좋은 일이라고 조부가 호통을 쳤고/ 가난하게 살 작정을 하였다고 부친은 혀를 차고/ 돈 안되는 일을 왜 하느냐고 친구들은 빈정댔다" ('돌아가신 조부는 무슨 말씀 하실까' 중에서)

자서전 같은 이 시에서 그가 쉽지 않은 길을 주저주저하면서도 꿋꿋이 걸어왔음을 알 수 있다. 1998년 <시의 나라>와 2012년 <문학청춘>의 간극이 긴 만큼 문학에 대한 고뇌가 깊었을 듯 테다. 주저하며 사는 이들은 대체로 겸손하며 높은 곳보다 낮은 곳을 바라본다.

민 시인의 시집 곳곳에서도 낮은 것들을 향한 그의 따뜻한 시선이 느껴진다.

"진한 곰국 따끈하게 들이켠/ 아침 살점 하나 붙어 있지 않은 뼈다귀/ 강아지 던져주고/ 지팡이가 지탱해주는 무게만큼/ 겨울 뜨락에 서 있다" ('할머니와 강아지' 중에서)

"이웃집에서 얻어다 딸처럼 키운/ 짖지 못하는 멍순이/ 늘 두 발을 들어 낑낑거리며 사람을 반긴다// 집 잘 봐야 한다/ 조석으로 말을 건네 보는 어머니/ 처절한 그리움으로 답답함 토해내지만/ 입가에 거품이 될 뿐/ 절규하는 몸짓은 소리가 되지 못한다" ('멍순이' 중에서)

시집을 읽고 보니 '캥거루 백을 멘 남자'는 삶의 이력이 뱃살에 쌓인 중년 사내를 말하는 듯하다.

"몸은 무거워지고 뱃살은 불어나/ 밤마다 날아가는 꿈을 꾸며/ 밤마다 날아가는 잊혀진 기억을 두드리며/ 사막을 달리고 있었다" ('캥거루 백을 멘 남자 - 타조)

시인의 그 서글서글한 얼굴 뒤에 숨은 멜랑콜리가 캥거루 백에 가득 담겨 있다.