임종업 지음

작가가 잊지 못해 기록한 그곳

자신이 태어난 통영 바다 옮긴 전혁림

제주섬으로 되돌아간 '제주인' 강요배

한 지역·시대 담아낸 그림·사진 소개

가끔 시간이 지난 사진들을 본다. 십수 년 전, 디지털카메라 동호회 활동을 하면서 남긴 사진들이라 사진첩이 아닌 컴퓨터의 폴더를 열어 모니터로 확인한다. 창원지역 동호회였고 다녀봐야 경남을 벗어나는 일이 드물었지만 사진이 담고 있는 인상은 다르다.

마산과 통영 그리고 거제의 바다는 다르다. 지금은 통합이 되어 한 동네라고 하지만 창원과 마산의 골목길도 그 동네 정서만큼 차이가 난다.

필부가 남긴 디지털카메라 속 10년 남짓한 기록이 제각각이다. 이후 그곳을 방문하면 그때의 기억 하나와 그 시절의 기억과는 달랐던 추억이 공존한다.

<작품의 고향>. 얼마 전 그림 한 점이 언론에 올랐다. 통영의 바다를 그린 그림이었고 작가는 전혁림이다.

현 대통령이 비서실장이던 시절 모셨던 대통령이 좋아해서 구입한 그림이 있었다. 전혁림 화백의 '통영항'이다. 정치적 성향이 다른 두 번의 정권이 들어섰다. 그림은 청와대에서 사라졌고 한 번 더 정권이 바뀌면서 그 그림을 찾아 걸었다는 이야기다. 통영 바다는 유구한데, 그림의 운명은 너무 정치적이다.

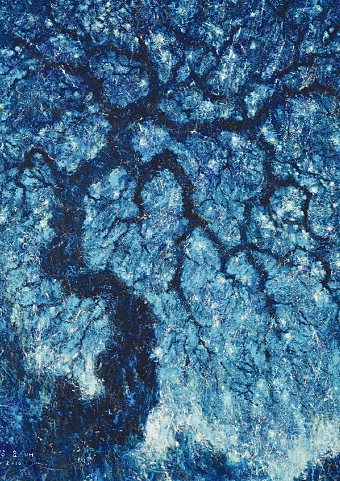

달아공원이나 미륵산에 올라 통영 앞바다를 바라보면 전망이 시원하지 않다. 육지에서 수평선 끝으로 시선을 옮기면 섬이 부딪힌다. 섬 뒤로 다른 섬이 걸쳐 있고 그 사이를 비집고 배가 떠다닌다. 통영항이 아름다운 것은 바다와 섬이 이루는 조화다. 전혁림의 '통영항'이 그렇다.

섬과 섬 사이에 바닷물을 가두고 장난감 배를 띄워 노는 거인이 생각난다. 화가가 나고 자란 통영 앞바다는 화가의 붓질로 이렇게 변용되었다.

제주공항에 도착하기 전 제주도를 내려다보면 밭을 경계 짓는 돌담과 밭 가운데 묘가 있는 풍경이 이국적이면서 소박하다. 제주 어디를 가도 시원한 바람, 따스한 햇살, 깨끗한 바다가 있고 한라산이 나를 지켜본다. 관광객의 시선이다.

제주도민들이 기억하는 제주는 다르다. 달라도 너무 다르다. 그 지점을 강요배의 그림이 일깨운다. 4·3사건과 4·3사건의 도화선이 된 3·1대시위는 휴식을 위한 여행객들이 살피기 어렵다. 추사나 이중섭이 제주에서 작품을 남겼어도 다다르지 못한 지점이다.

p145. 강요배가 4·3항쟁을 화업의 출발로 삼은 것은 당연하다. 4·3항쟁은 제주이고, 강요배는 제주인이기 때문이다. 이것이 추사나 이중섭과 다른 점이다. 추사와 이중섭은 타의에 의해 제주에 와 잠시 머문 까닭에 제주를 속속들이 몰랐다. 당연히 작품은 체화의 지경에 이르지 못했다. 추사의 '세한도'나 이중섭의 '서귀포의 환상'은 제주가 품은 기운에 비기면 거죽을 핥았을 뿐이다.

그리고 강요배는 말한다.

p145. "섬에서 자란 나는 다시 섬으로 돌아왔다. 유년기 내 몸과 마음의 세포에 각인된 그 매운 바람의 맛이 강한 인력이 되어 기어이 나를 끌어들였던 것이다. 돌아와서도 정착하지 못하고 여러 해 동안 자연의 언저리를 배회하였다. 정주를 위한 준비과정이었던 셈이다."

통영 하면 전혁림, 제주도는 강요배, 지리산을 판화로 옮긴 오윤, 서울의 골목길을 렌즈에 담은 김기찬 사진작가, 남쪽 끝 진도에서 묵향을 울렸던 허련·허형·허건 삼대 등 한 지역, 하나의 주제를 작품에 담은 작가들이 작품과 함께 소개된다. 사람들은 이제 그곳을 작품의 고향으로 기억한다.

400쪽, 소동 펴냄, 2만 2000원.

/이정수(블로그 '흙장난의 책 이야기' 운영)