[경남의 산] (20) 마무리…서서히 빠져든 산의 매력

지쳤던 일상에 쉼표 같아, 욕심보다 공존 고민할 때

마을 끼고 들어앉은 산, 아늑함과 안정감 느껴

◇그래서 어머니 같은 존재다

"울면서 왔다가 울면서 간다." 거창군의 산을 소개하면서 인용한 말이다. 중앙관리가 발령을 받으면 너무 멀고 불편할까 봐 지레 겁을 먹고 왔다가 임기가 끝나 떠날 때면 인정과 산수에 반해 떠나기 싫어 울었다는 내용이다.

이 말이 지금 기획을 마무리하는 심정과 가장 잘 들어맞는다. <경남의 산> 취재도 병행하라는 지시를 받고는 '하는 일도 제대로 못하는데 또 다른 일까지 하라니'라는 불만이 없지 않았다. 그러나 지금은 다르다. 어느 순간 일상에 지친 나에게 산은 쉼표 같았다. 스트레스를 많이 받은 어느 날에는 산 취재가 몹시 기다려지기도 했다. 그렇게 서서히 산의 매력에 빠져버렸다.

10개월가량 산을 찾으면서 산으로부터 너무나 많은 도움을 받았다. 짙은 구름에 가렸던 지리산, 남덕유산, 가야산은 정상에 오를 때쯤이면 신기하게 하늘이 열렸다. 아침부터 시작된 비가 산에 발을 들이는 순간부터 그친 적도 두어 번이다. 또 갈 때마다 아름다운 노을과 일출을 허락해줬다. 산의 도움으로 무탈하게 취재를 마친 것에 감사한 마음이다. 다만, 그 고마움에 보답할 만한 결과물을 만들어내지 못해 미안할 따름이다.

더불어 이번 취재를 하면서 가장 많이 들은 질문은 '어느 산이 좋았냐?'는 것이었다. 그럴 때면 '다 좋다. 때에 따라 매력이 다르니 우열을 가리기 어렵다'는 답을 자주 했다. 사실 기획에서 소개한 산은 경남은 물론 우리나라 어느 산과 비교해도 빠짐이 없는 곳이니 평범하지만 당연한 말이다.

그렇지만, 기획을 끝내면서 그동안 질문을 던졌던 이들을 위해 과감하게 고백한다. "개인적으로는 황매산이 좋았다"고.

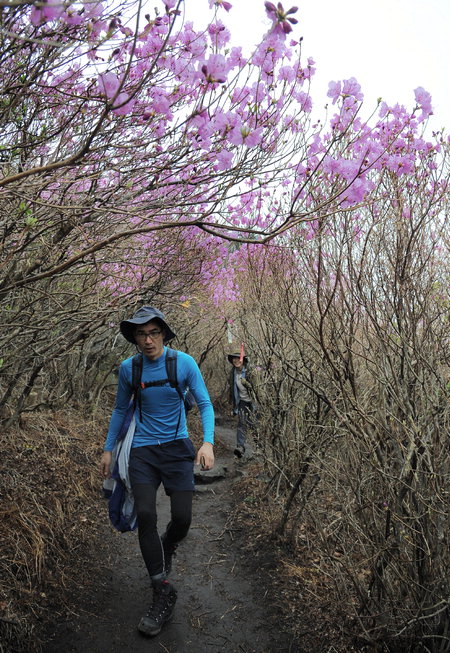

다시 돌아올 '왜?'라는 질문에도 미리 답한다. "황매산은 여러 얼굴을 가지고 있다. 기암괴석이 감탄을 자아내는 모산재, 이국적인 넓은 초원, 또 봄이면 진분홍으로 물드는 철쭉 평원, 정상에서 바라보는 시원한 전망, 가을 황금 억새 물결, 별이 쏟아지는 밤하늘, 눈 내린 풍경은 또 어떤가. 언제 찾아도 어느 때 만나도 그 풍경은 가슴을 흔들었다."

그렇다고 산을 취재하면서 좋은 기억만 있었던 것은 아니다.

가슴 아픈 풍경도 적지 않았다. 인간의 욕심에 난도질당한 산의 모습 때문이다. 도심과 가까운 산이거나 유명 산 양지 자락에는 어김없이 펜션과 전원주택 공사가 진행되고 있었다. '어떻게 허가가 났을까?' 의아할 정도로 상식을 넘어서는 경우도 많았다. 대규모 송전탑의 행렬도 눈살을 찌푸리게 하기는 마찬가지였다. 내 욕심만 챙기고자 숲을 해칠 것이 아니라 어떻게 공존해야 할지 고민해야 할 때다.

그래도 산은 끝없이 우리에게 많은 것을 내어준다. 항상 곁에서 보듬어주지만 우리는 그 존재의 고마움을 깨닫지 못하고 있다. 그래서 산은 어머니 같은 존재다.

◇산이 있는 곳에 사람이 있네

<경남의 산> 시리즈 마지막 취재 장소는 산이 아니라 들판이었다. 창원시 의창구 대산면 북부리 동부마을 뒤편 낮은 등성이. 이곳 정상에 500살 넘은 큰 팽나무가 한 그루 있다. 이 나무 아래 서서 대산면 너른 들판을 바라봤다. 여기저기 야트막한 동산에 기댄 마을이 눈에 들어왔다. 삶터를 중심으로 지형을 살피는 풍수지리에서는 땅에서 조금만 높이 솟아도 산이라고 본다. 대산면 마을이 기댄 낮은 언덕도 산(山)이다. 깎아지른 벼랑이나 까마득한 높이의 절경은 없지만 자신에게 기대 사는 주민을 가만히 품은 모양에서 아늑함과 안정감을 준다.

몇 해 전 네팔 히말라야를 한 달 정도 돌아다닌 적이 있다. 해발 5000m 이하는 산으로 부르지도 않는 곳이다. 비현실적으로 우뚝 솟은 산은 물론 압도적인 풍경이었다. 하지만, 그것은 마치 이 세상의 것이 아닌 듯했다. 네팔 사람이 산 자체를 신으로 여기는 이유를 알 것도 같았다. 그런 풍경 속에서 나는 하염없이 작고 외로운 존재였다. 귀국해서 집으로 가는 길, 가만히 주변 산을 보고 있자니 그렇게 다정해 보일 수가 없었다. 한국인에게 산이란 이렇게 손을 내밀면 금방 닿을 수 있고, 언제나 품속에 폭 안길 수 있는 곳이다. 지난 열 달 동안 찾아다닌 경남지역 진산(鎭山·조선시대 나라가 지정한 고을을 수호하는 산)도 마찬가지다. 대부분 삶터를 바짝 끼고 들어앉아 있었다. 아니 그 자체가 삶터였다. 지금은 그저 이름없는 동네 뒷산으로만 남거나, 아예 사라진 곳도 있었다. 하지만, 이런 상황에서도 대부분 진산은 주민이 산책을 하거나 운동 삼아 자주 찾는 곳이 돼 있었다. 예컨대 진주 진산 비봉산이 그랬고, 산청 진산 꽃봉산이 그랬다.

생각해보면 이 좁은 국토에 5000년 이상 사람이 살아왔다. 삶터는 주로 산에 기대 형성됐다. 하여 경남지역이 아니라도 이 땅 어느 산하나 사람과 관련한 이야기가 없을 수 없다. 앞으로 <경남의 산> 시리즈를 시작으로 이런 이야기를 발굴하고 기록하는 일이 이어지면 좋겠다.