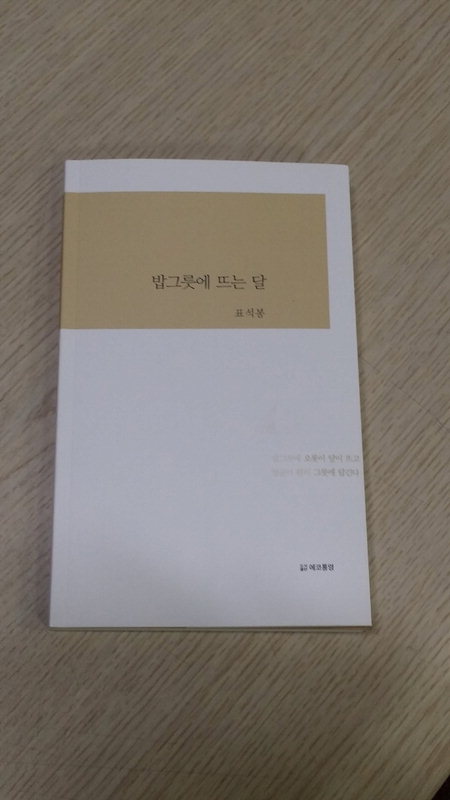

표석봉 지음

따뜻한 떨림이 있는 생애 마지막 시집

저자 출판기념회 앞두고 별세

3부 75편…"시는 나에게 본능"

'절간의 노쇠한 개 한 마리/세월의 시름을 잊은 듯/제 밥그릇을 혀가 닳도록/주린 목마름으로 핥고 있다/명경지수다/밥그릇에 오롯이 달이 뜨고/얼굴이 환히 그릇에 담긴다//(후략, '밥그릇에 뜨는 달' 중)'

표석봉 시인의 마지막 시집 <밥그릇에 뜨는 달>이 최근 나왔다.

표 시인은 지난 16일 출판기념회를 개최할 예정이었으나 당일 행사를 앞두고 별세, 이 시집이 세상에 남긴 마지막 작품이 됐다.

저자는 책머리 '시인의 말'에서 "시가 무엇인가 하는 질문을 스스로에게 던져보는 버릇이 생겼다. 삶을 통하여 상처 받았을 때 혹은 절망의 순간을 맞았을 때 시는 나에게 위안을 주었다"며 "석학 이어령 선생은 시는 말로써 절집을 짓는다고 했다. 나는 그 말에 전적으로 동의한다. 시는 나에게 사랑이고 본능이다"라고 밝혔다.

이 책은 크게 3부로 나눠 모두 75편의 시를 담았다.

최은묵 시인은 해설을 통해 "독자는 시인의 발자국을 통해 호흡한다. 오래 멈춘 곳과 서둘러 지난 곳은 갈등의 진폭에서 분명 차이가 있다. 이런 진폭의 극점에서 표석봉 시집을 크게 두 축으로 나눠보자면, 하나는 하물에 대한 긍정적인 울림이고 또하나는 죽음에 대한 투명한 고뇌이다"며 "둘의 색은 일명 통하는 부분이 많은데 그건 바로 따뜻한 떨림이다"고 말했다. 창원에서 출생한 표 시인은 2002년 <문예비전>을 통해 등단했으며, 통영문인협회 부회장, 물목문학회 회장 등을 역임했다.

125쪽, 도서출판 에코통영, 9000원.

이원정 기자

june20@idomin.com

경남도민일보 자치행정2부를 맡고 있습니다.