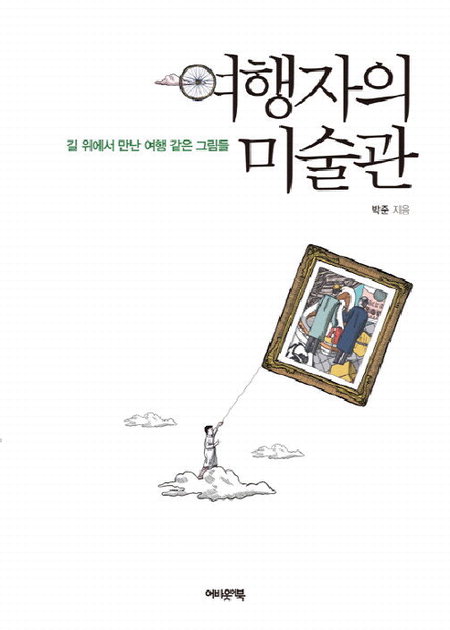

박준 지음

"미술관은 때로는 '명상의 공간'이다. 여자이건 남자이건, 젊건 나이가 들었건, 직장을 다니건 구직자이건 누구에게나 필요한 장소다. 보고 싶은 그림을 보는 것도 중요하지만 미술관에서 가장 중요한 작품은 바로 나 자신이다."(242쪽, '홀로 존재하는 시간' 중에서)

프랑스의 소설가 마르셀 프루스트는 "진정한 여행은 새로운 풍경을 보는 것이 아니라 새로운 눈을 가지는 데 있다"고 말했다.

1994년부터 전 세계 여러 곳을 여행하면서 여권에 300개가 넘는 스탬프를 찍은 박준. 그가 길 위에 떠돌며 만난 그림과 삶의 이야기들을 모아 <여행자의 미술관>을 내놓았다.

"낯선 그림을 보면서 내 몸의 감각은 살아난다. 그림을 보는 순간은 여행과 닮았다. 난생처음 찾은 곳을 탐험하듯 그림의 이곳저곳을 살피다 때로는 형태를, 때로는 감정이나 정신을 발견한다."

<여행자의 미술관>은 미지의 세상으로 떠나 그곳에서 또다시 그림 속으로 떠난 그만의 몽상 이야기들이 몇 곱절의 설렘으로 고스란히 전달된다.

저자의 이야기는 크게 '미술관에서 꾼 꿈'과 '미술관에서 만난 사람', '길 위의 미술관' 세 가지 주제로 나눠 그의 오감으로 담은 그림에 대한 기억을 하나씩 꺼내어 미술관을 펼쳐 놓았다. 미술을 모른다고 손사래 치는 사람들도 저자가 풀어놓는 그림 뒤에 숨은, 혹은 자신이 직접 캔버스 안으로 들어가 화가의 혹은 모델의 시선에서 풀어놓는 이야기에 빠져들지 않을 재간이 없다. 때론 그림을 통해 자신 고백을 하기도 하고, 여행자의 삶과 고뇌, 슬픔 그리고 고독 등을 이야기한다.

뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 만난 고흐의 '낡은 구두'는 그에게 세상을 어떻게 다르게 볼 수 있는지 알려주었다.

미 컬렉터스 룸 베를린에서 만난 신디 셔먼 사진전 포스터를 보며 작가는 '인생은 속절없고 누구도 어찌할 도리가 없다고 내려놓는 순간 구원의 희망이 생길지도 모르겠다'고 생각한다.

의학과 예술의 조합 박물관인 런던 웰컴 컬렉션에서 몸의 절반은 화려한 장신구를 하고 절반은 해골과 복장뼈, 정강이뼈와 팔뼈뿐인 '꽃을 든 여인'을 보고 삶과 죽음에 대한 사색에 빠진다.

베를린 노이에 바헤에서 만난 '죽은 아들과 엄마' 조각상 앞에서 작가는 인생에서 한 번쯤 피할 수 없는 비극을 맞게 된다면 그때 그녀가 생각날 것이라는 강렬한 인상을 받는다.

"나는 갑자기 가슴이 답답해졌다. 집을 떠나 길 위에서 보내는 시간이 길어지면 사람들은 묻는다. "외롭지 않아?" 사람은 대부분 견고한 관계 속에서 살아가지만, 나는 여전히 혼자가 좋다. 세상에서 홀로 떨어져 있는 것처럼 좀 외롭고 쓸쓸해도 고독이 좋다. 홀로 존재할 수 없다는 걸 알지만 어리석게도 홀로 존재하고 싶다. 여행을 하는 이유다."(64쪽, '고독' 중에서)

낯선 곳으로의 여행, 더 낯선 그림 속으로 떠나는 여행으로 <여행자의 미술관>은 우리를 초대한다. 360쪽, 어바웃어북, 1만 6800원.