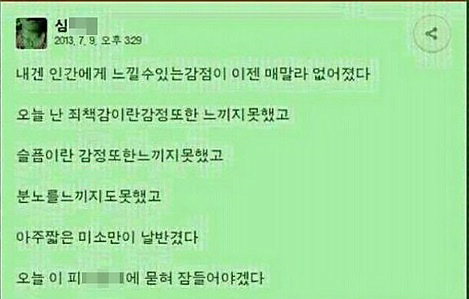

정말 그는 엽기적이고 반사회적인 인격 장애자일까. '용인 엽기살인'으로 이름 붙여진 사건 피의자가 범행 직후 SNS에 남긴 글은 적잖이 놀라웠다. 그는 '인간에게 느낄 수 있는 감정', 죄책감, 슬픔, 분노, 미소를 말하며 세상에 대한 나름의 명징한 인식을 드러내놓고 있었다. 나는 이성적이고 냉철하다는 자기 세계에 대한 확신도 뚜렷해 보였다.

잔혹한 사건과 마주했을 때 가장 안 좋은 태도는, 그것을 나와는 무관한 '세상에 별 미친놈'이 저지른 예외적인 일로 치부하고 생각과 대화를 멈추는 것이다. 특정 집단에 대한 무관심과 배제·적대 그리고 그것의 정당화는 파시즘의 특성. 남는 건 박근혜식 '사회악과 전쟁'일 뿐이다. 오히려 살인자의 SNS는 말하고 있는 듯하다. "아니야. 나도 당신들과 똑같은 사람이야. 보고 느끼고 판단하고 표현할 줄 아는."

서울대 소비트렌드 분석센터는 올해 트렌드 키워드를 발표하면서 그 첫 번째로 '날 선 사람들의 도시'를 꼽은 바 있다. 언젠가부터 "가족·학교·회사 등 공동체의 유대감이 약해지고 사회가 무연(無緣)화하면서, 시민 개개인이 끊임없이 주변을 경계하고 스스로 자신을 지켜나가야 한다고 생각하는" 세태가 강해졌다는 것이다.

날 선 사람들의 도시에서 문제 해결의 모든 책임은 개인에게 있다. "언제 어디서 발생할지 모르는 문제에 신경을 잔뜩 곤두세우고, 그 어떠한 객관적 정보도 믿지 않고 내가 가진 해답만이 정답이라고 생각하는 편향된 자기 확신"이 넘쳐흐른다. SNS 등에서 무차별적인 특정 인물·집단 죽이기와 사실관계 호도ㆍ외면, 자기 성찰 실종 등은 모두 이와 깊은 관련이 있다. 용인 살인자 역시 자기 방어와 경계의 어떤 극단, 편향된 자기 확신의 극단 어디쯤을 보여주는 건 아닐까. 그는 피해자 시신 훼손 당시 심경을 묻자 "내가 살아야겠다는 생각뿐이었다"고 말했다.

이 이상한 도시의 근저에는 예의 사회경제적 불안감이 자리 잡고 있다. 취업은 안 되고, 직장생활은 늘 위기고, 장사는 만날 적자고, 남들은 앞서나가고, 흉악범죄는 판을 치고, 나 이외에 모두가 내 경쟁 상대요 감시 대상이다. 그러나 자기 세계에 몰입할수록, 자기 확신이 클수록 좌절은 더 커지는 법. 사태는 더욱 악화할 가능성이 크다. 세상은 결코 자신의 뜻대로 돌아가지 않기 때문이다. 오히려 그 반대에 가깝다.

사람들의 고통을 치유해준다는 이른바 '힐링' 문화는 사태 악화의 공범이다. 진정한 관계의 회복, 사회적 연대의 길을 찾아주기보다 "괜찮아" 따위의 '자기 긍정'만 되뇌니 순간의 환각제에 그친다. 약효가 끝나면 배신을 밥 먹듯이 하는 냉혹한 현실만이 나를 기다리고 있을 뿐이다.

"내겐 인간에게 느낄 수 있는 감정이 이젠 메말라 없어졌다. 오늘 난 죄책감, 슬픔, 분노를 느끼지 못했다." 대다수 언론은 "죄책감을 못 느꼈다"는 데 주목했지만 사실과 달라 보인다. 한 범죄심리 전문가의 해석도 그렇다. "죄의식 없음을 내보이기 위해서라기보다는 나도 피해자고 나도 억울하다, 우리 사회가 나를 이렇게 내몰았다는 그런 외침이라는 생각이 든다."(이윤호 동국대 경찰행정학과 교수)

처음부터 감정이 메말랐던 건 아니라는, 세상이 나의 감정을 무디게 만들었다는, 나도 이러고 싶지는 않았다는 에두른 항변. 물론 절망적 세상이 잘못된 범죄를 정당화해 주지는 않는다. 세상 탓, 남 탓만 하는 것 역시 '날 선 사람들'의 일상이다.