우리가 몰랐던 편의점 이야기 (5) 위약금 공포

1억 원을 투자한 편의점이었다. 막상 손에 들어온 돈은 첫 달 15만 원, 그 다음 달엔 50만 원이었다. 월 500만 원을 보장해준다는 '영업지원금'도 알고 보니 '미끼'에 가까웠다. 규모가 만만찮은 마트까지 주변에 들어섰다.

김현우(가명·57·창원시) 씨는 또다시 선택의 기로에 섰다. 손님도 달갑게 느껴지지 않는 스스로에게서 답을 얻었다. 폐업을 알아보기로 했다. 개점한 지 석 달도 안 된 2012년 5월이었다.

1년이 지난 지금. 김 씨는 여전히 발길 뜸한 편의점을 지키고 있다.

"월세가 넉 달째 밀려있어요."

그러면서 서류를 꺼냈다.

'제목: 가맹계약과 관련한 서류 사본 및 중도해지 위약금 산출 요구에 대한 답신'.

"이 사람들은 말 하나하나 뭘 그리 어렵게 하는지…. 위약금 내역이에요."

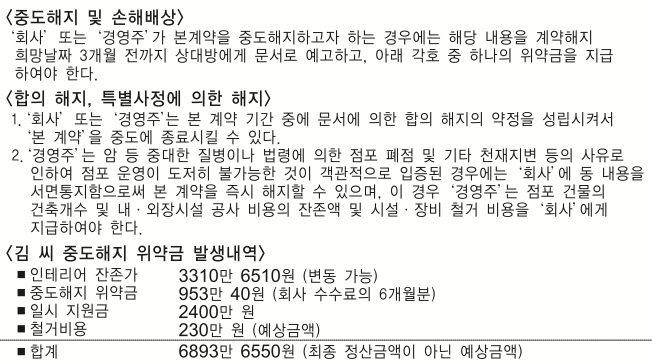

항목·금액은 △인테리어 잔존가 3310만 6510원 △중도해지 위약금 953만 40원 △일시 지원금 2400만 원 △철거 비용 230만 원 △합계 6893만 6550원(최종 정산금액이 아닌 예상금액)이었다.

|

"제가 왜 이 돈을 다 물어야 하는지 모르겠어요. 그동안 인테리어 전체 비용이 얼마인지도 몰랐어요. 해지하려니 갑자기 3000만 원 넘는 돈을 내놓으라는 거죠. 산출 근거도 아직 모르겠어요. 중도해지 위약금도 이해가 안 돼요. 회사 수수료의 6개월분이라고 되어 있습니다. 자기들이 한 달 평균 가져가던 돈을 6개월 치 더 내놓으라는 말입니다. 일시 지원금은 개점 이후 받았습니다. 계약 기간이 만료되면 소멸하는 거지만, 중도해지하면 고스란히 내놓아야 할 돈이죠. 이 위약금 때문에 폐업하고 싶어도 못 하는 사람들이 많습니다."

폐업을 고민한 지도 벌써 1년이 흘렀다. 애초 본사 FC 직원에게 구두로 뜻을 전했다. "좀 더 버텨보는 게 어떠냐"라는 권유가 돌아왔다. 좀 더 지나니 "보고 체계가 있으니 순차적으로 진행하겠다"는 답을 들었다. 그러면서 차일피일 미루는 눈치였다. 김 씨 성화가 이어지자 본사 FC 직원은 "위약금이 7000만~8000만 원은 될 것"이라고 했다. 막상 위약금 이야기를 들으니 망설임이 있었다. 그래도 전세금 빼서 완전히 털겠다는 쪽을 택했다. 하지만 가게를 내놓아도 나가지 않았다. 만만찮은 전세금·월세에 권리금까지 붙어 있는 탓이었다.

그렇게 어영부영 시간만 흐르는 사이 29.75㎡(9평)짜리 이 좁은 공간에서 많은 일을 겪었다.

김 씨는 오후 4시부터 다음날 오전 8시까지 편의점을 지킨다. 16시간이다. 오전 8시 집으로 돌아가면 바로 잘 수도 없다. 아내가 일찍 일을 나가기에 7살 난 아이 유치원 보내는 일은 김 씨 몫이다. 오전 10시나 되어야 눈을 붙여 오후 2시 30분에는 일어나야 한다.

지난해 추석과 올해 설 연휴 때 기억은 악몽이다. 연휴 때는 아르바이트생도 일을 꺼린다. 강제할 수도 없는 노릇이다. 연휴 내내, 72시간 넘게 김 씨 혼자 편의점을 지켰다. 베트남인 아내에게 잠시 가게를 맡기고, 집에서 씻고 오는 게 다였다.

수익은 갈수록 떨어졌다. 하루 매출은 50만 원 수준으로, 손에 들어오는 돈은 300만 원 정도다. 이 돈으로 집세 150만 원·아르바이트 120만 원·관리비 25만 원 떼면 남는 게 거의 없다.

개점 때 친구에게 4000만 원을 빌렸다. 그 친구도 대출받은 돈이었다. 이자도 못 갚는 신세다. 마이너스 통장은 한계에 달했고, 보험도 해약했다. 한 달가량은 잠자는 시간을 더 쪼개 다른 편의점 아르바이트까지 했다.

폐기 상품이라는 것이 있다. 유통기간이 지난 김밥·햄버거·우유 같은 것들은 버려야 한다. 이 비용은 점주 80%·본사 20% 부담이다. 그 돈이 아까워 유통기간 지난 김밥·우유로 끼니 때울 때도 잦다.

편의점은 24시간 영업이 원칙이다. 매일 새벽 시스템 점검이 있다. 점주가 몰래 문 닫았거나, 카운터에 사람이 있는지를 확인하는 수단과 다름없다. 다음날 본사 FC 직원이 "새벽에 뭐 하셨어요"라고 넌지시 던지는 말을 통해 알 수 있다.

정기적인 재고 조사도 있다. 장부와 일치하지 않는 손해액은 점주 부담이다. 김 씨는 지금까지 200만 원가량 손해 봤다. 최근에야 한 여고생이 물건에 손댔다는 것을 알았다. 부모를 통해 일정 부분은 보상받기로 했다.

물품 분실뿐만 아니라 불이 나도 보험 수혜자는 본사다. 강도가 들어 몸이라도 다치면 보상받을 길도 없다.

이러한 불합리하다고 생각되는 부분은 본사 FC 직원에게 전한다. 언성이 자주 높아진다. 사실 그들에게 화낼 일도 아니다. 그들도 본사 방침을 따르는 월급쟁이에 불과하다. 남 생각할 처지는 아니지만, 때로는 연민이 느껴지기도 한다.

"족쇄입니다. 이러지도 저러지도 못하는 거죠. 방법이 하나 있기는 합니다. 다른 사람한테 편의점을 넘겨주고 저는 빠져나오는 겁니다. 하지만, 저 살자고 남 죽일 수는 없는 거죠."

양도·양수를 말하는 것이다. 하지만 가게를 물려받은 사람은 새롭게 5년 계약을 맺고, 또 다른 초기 자금을 쏟아부어야 한다. 김 씨 같은 사람은 빠져나갈 수 있지만, 또 누군가는 불합리한 첫발을 내딛는 셈이다.

김 씨는 이제 폐업 대신 본사와 맞서는 쪽을 고민하고 있다. 혼자라면 엄두도 못 낼 일이다. 같은 고민을 안고, 함께 머리 맞대는 이들이 있다. '○○편의점 가맹점주협의회' 사람들이다.

새벽 장사를 마치고 잠을 자야 할 시간에 7~8명이 한자리에 모였다. <계속>