[생태·역사기행] (7) 김해 분산성·습지 유적들

8월 17일 일곱 번째 생태·역사기행은 김해로 떠났다. 인간의 문화와 습지의 관계를 아주 잘 보여주는 현장이어서 김해로 골라잡았다. 바다와 짝을 이룬다는 해반천(海伴川)은 김해 중심가를 북에서 남으로 세로지르다가 동쪽에서 들어오는 호계천을 쓸어담는 지점에서 진로를 남서로 바꾼 다음 북쪽에서 들어오는 봉곡천을 비스듬히 품는다.

그러고는 북에서 남으로 뱀처럼 꾸불꾸불 나아가는데, 나중에는 서낙동강을 향해 서에서 동으로 흐르는 조만강을 만나 제 몸을 맡기고 만다.

이 해반천과 김해에 터잡았던 가야 세력인 가락국의 관계는 분성산에 오르면 한 눈에 볼 수 있다. 분성산은 그다지 높지 않은 높이로 김해를 동서로 가르고 있다. 꼭대기는 분산성이 둘러싸고 있는데 이 산성이 역사에서는 고려 말기에 처음 쌓은 기록이 나오지만 실은 가야 또는 신라 사람이 쌓은 자취를 품고 있다.

안내를 맡은 문화유산답사가 강충관 선생은 일행을 거기서 가장 높은 자리로 이끌었다.

봉수대를 머리에 인 만장대 둘레에서 강 선생은 멀리 내려다보면서 오른쪽(북쪽)에서 왼쪽(남쪽)으로 해반천 물줄기를 따라 줄지어 있는 허왕후릉과 국립김해박물관과 대성동고분박물관과 수로왕릉과 봉황대 유적지, 그리고 그 바로 아래(동쪽) 회현동 조개무지까지 차례로 짚었다.

강 선생은 봉황대 유적지는 조그만 언덕배기에 기대어 있으며 김해에서 가장 큰 생활유적으로 옛날 왕궁 자리로 짐작된다고 했다. 또 그 왼쪽(남쪽) 지금은 너르게 펼쳐져 있는 들판이 옛날에는 바다와 만나는 갯벌이었다고 했다.

그러니까 옛날 사람들이 봉황대 둘레에 모여 살면서 바다에서 나는 갖은 생선과 조개를 잡아 먹었고, 남은 껍데기와 생선가시 또는 깨진 질그릇 같은 생활쓰레기는 바로 옆 언덕배기 너머에 버렸는데 그것이 지금 회현동 조개무지라고 했다.

이렇게 살았던 가야 사람들이 죽어서는 어떻게 됐을까? 강 선생은 그이들이 묻힌 자리는 해반천을 따라 거슬러 올라 바로 위 북쪽에 있는 수로왕릉에서 시작해 대성동고분박물관 둘레에 이르기까지였다고 얘기했다. 삶터 가까운 언덕배기에다 숨진 이들을 위한 무덤을 몇 백 년에 걸쳐 만들었던 것이다.

분성산에서 내려온 일행은 수로왕릉 가까운 한 밥집에서 점심을 먹은 다음 수로왕릉과 수릉원을 지나 김해민속박물관에 들렀다.

수로왕릉은 허왕후릉과 함께 신라 고분을 닮아 봉분이 큰데 이는 후대에 새로 보탠 것으로 가야 고분과는 모양이 달랐다. 수릉원에는 아름드리 나무들이 곳곳에 우거져 있었다. 습지에서 주로 자라는 왕버들이 많은 편이었는데, 이는 김해 가락국의 가야 문화가 습지를 바탕으로 삼았음을 말해주는 또다른 지표다.

이어 들른 김해민속박물관은 농경 유물이 많았다. 우리나라 대표 평야 가운데 하나인 김해평야가 여기 있기에 가능했겠다.

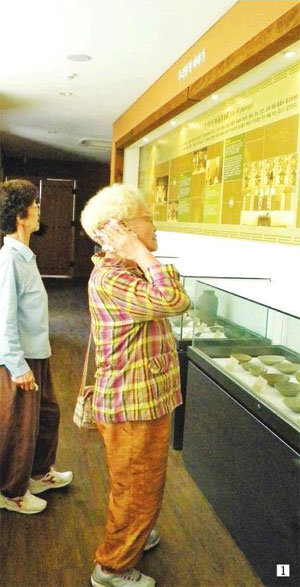

1층과 2층에 가득찬 유물들에게 대부분은 한참 동안 눈길을 던졌다. 나이가 지긋한 어르신일수록 더욱 그랬다. 어리고 젊은 시절 일할 때 쓰거나 자주 봤던 물건들이 유리창 너머에 있으니 하고픈 말도 많고 떠오르는 생각도 많을 법도 하겠다 싶었다.

다음에는 봉황동 유적 공원에서 봉황대 유적과 회현동 조개무지를 차례로 들렀다. 잘 가꿔진 공원은 습지를 품고 있었으며, 습지에는 가야시대의 배 한 척이 다소곳이 떠 있다.

김해서 나온 가야 토기에 새겨진 배 모습을 원형으로 삼았다고 한다. 우리나라에 드문 고상가옥(高床家屋)도 여러 채 재현돼 있는데 이 또한 습지를 떼놓고는 생각할 수 없는 것이다. 언덕배기나 평지는 물론 습지나 물 위서도 사람이 살 수 있도록 만들어진 집이다.

원두막을 닮은 망루도 있었는데, 가야 시대 바다를 방어하려고 갯벌에 꽂았던 목책(木柵)도 여기서 발굴됐다.

이어지는 회현동 조개무지. 발굴 당시 만들어진 단면이 커다란 유리 너머에 그대로 나타나 있다. 굴껍데기가 가장 많지만 백합이나 소라 같은 다른 껍데기도 보이고 아래턱이 완강해 보이는 들짐승의 뼈도 함께 있다. 돌화살촉, 여러 가지 토기 조각, 불에 탄 쌀알과 왕망전(王莽錢)도 여기서 출토됐다.

왕망전은 중국 전한이 망하고 후한이 새로 들어서기까지 서기 8~23년 존속했던 신(新)나라의 동전이다. 시기가 확실해 유물의 연대를 알려주는 구실을 한다. 한편으로 가야 세력이 중국을 비롯해 여러 나라와 교류했다는 증거도 된다.

다음은 대성동고분박물관. 지금도 발굴을 하고 있고 앞으로도 줄곧 발굴을 해야 하는 바로 옆 대성동 고분군에서 나온 유물을 주로 전시하고 있었다. 대성동 고분군과 김해 예안리 고분군에서 나온 사람 뼈를 바탕으로 재현해 놓은 남녀 인물상도 있고 옛날 무덤 만들던 방식도 알기 쉽게 설명해 놓았다.

김해 가락국이 서기 400년 고구려 5만 군대의 공격을 받고 힘을 잃어가는 과정도 비춘다. 여기에 강충관 선생은 새로운 얘기를 보탠다. 가락국을 멸망으로 이끄는 핵심 사건은 한 세기 앞에 일어났다는 것이다.

가락국은 쇠가 주력산업이다. 철광석 등에서 뽑아낸 쇠는 화폐와 무기가 됐으며 수출도 했다. 그런데 판로가 막혔다.

고구려가 4세기 초반 낙랑·대방 등 한사군을 없애는 바람에 쇠를 팔 대상이 하나 사라졌다. 게다가 가락국 철광석보다 질이 좋은 토철(土鐵)이 나는 울산 달천철장( 達川鐵場)을 신라가 장악하고 본격 개발에 나섰다. 왜에도 쇠를 팔기 어려워진 된 데 더해 무기의 질도 신라가 앞서게 됐다는 얘기다.

1600년 전 얘기를 들으며 산책로를 따라 노출전시관에 갔으나 오래 머무르지는 않았다. 바로 옆 발굴이 진행되고 있는 현장이 더 실감이 났다. 돌무덤과 함께 묻힌 유물과 사람 뼈를 눈에 담을 수 있었다.

마지막 찾은 국립김해박물관은 가야가 전문이다. 여기에는 김해의 가락국뿐 아니라 함안·창녕·창원·의령·고성, 부산이나 경북 또는 전라도에 있었던 가야 나라들도 함께 다루고 있다. 더운 날씨였지만 박물관 탐방은 에어컨 덕분에 그렇게 덥지는 않았다.

가야 나들이는 구지봉을 거쳐 허왕후릉으로 이어지는 산책으로 마무리됐다. 오후 5시 조금 넘어 일행은 버스를 타고 창원으로 돌아왔다. 경남람사르환경재단이 후원하고 경남풀뿌리환경교육센터와 경남도민일보가 함께 주관했다.