[피플파워] 이서후의 컬러풀 아프리카 3편

이른 새벽 주섬주섬 짐을 챙겨 숙소를 나선다. 거리는 아직 어둡다. 오늘, 트럭 여행이 시작된다. 사실은 이것 때문에 아프리카에 온 셈이다. 트럭킹(trucking)이라 불리는 이 여행은 개조한 트럭에다 텐트와 먹을 것을 다 싣고 여러 나라를 돌아다니는 것이다. 그래서 오버랜드(overland) 투어라고도 한다. 대중교통이 발달하지 않은 아프리카 대륙에서 그나마 싸고 실속 있게 여행을 하는 방법의 하나다.

마빈

아침 일찍부터 여행사 사무실은 긴장과 설렘으로 떠들썩하다. 우리 일행이 모두 모였다. 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 독일, 캐나다, 미국, 이스라엘, 남아공, 짐바브웨, 한국에서 온 19명의 여행자. 이건 뭐, 진짜 다국적인데, 참, 적응이 안 된다. 캐나다에서 온 60대 노부부를 빼고는 대부분 20대 중반이다. 직장을 잠시 그만두고 여행에 나선 이들이 많다. 그러고 보니 나도 꽤 나이가 많다. 그런데 막상 이 여행에서 나이는 그리 중요하지 않았다.

가이드이자 드라이버이면서 우리 일행의 리더인 샤드웰이 우리를 모아 놓고 말한다. 지금부터 우리는 가족입니다. 말라리아나 에이즈를 조심하라고 한 다음 만약 마약이 발견되면 바로 창밖으로 던져 버리겠다고 으름장 놓는다. 마약이라. 이때는 그저 흘려들었다. 나중에, 그러니까 그게 마약인지는 모르겠는데, 이 여행의 어느 날 술 취한 저녁, 아프리카 어느 바닷가 도시, 술집 화장실에서 누군가 나에게 조그만 통에 든 하얀 가루를 들이민 적이 있다. 이게 뭐야, 하고 냄새를 맡아보곤 화들짝 놀라 도망쳐 나온 적이 있다. 뭔가 엄청난 각성 작용이 내게 일어나는 것 같았고, 다시는 돌아오지 못할 어떤 다른 세계가 잠시 보였다 사라진 것 같았다. 놀라서 술이 다 깼다.

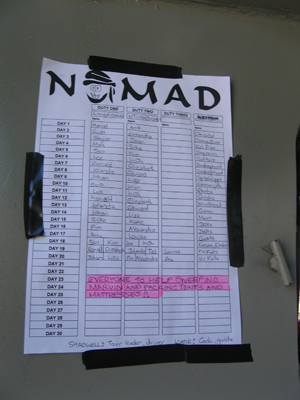

샤드웰의 설명이 끝나고 짐을 챙겨 나오니 건물 앞에 우리가 탈 트럭이 주차돼 있다. 모든 트럭에는 이름이 다 있다. 우리 트럭은 마빈(Marvin)이다. 이 여행에서 우리는 마치 친구처럼 마빈이 아프다, 마빈이 고생한다, 마빈이 힘들었다고 말하곤 했다. 트럭을 타고 제일 먼저 도착한 곳은 ‘Mr PRICE HOME’이란 대형 상점이다. 여행기간 필요한 일상용품을 사기 위해서다. 일단 물을 많이 산다. 맥주와 과일도 조금 산다. 배가 고파 머핀과 콜라도 사먹었다. 각자 물건을 산 우리는 트럭 근처에 옹기종기 모여 앉았다. 주차장에서 바다 건너 테이블마운틴이 보인다. 아직도 저 산에서 벗어나질 못했다. 여행은 이제 시작이다.

한 30분이나 달렸을까 샤드웰이 갑자기 차를 세운다. 마빈이 아프다고 한다. 그러니까 트럭이 고장 난 것 같다는 말이다. 끼니때도 됐고 해서 차가 선 김에 점심을 해먹는다. 가이드이자 요리사인 케이티가 샌드위치를 준비한다. 요리사라고는 하지만, 음식 준비는 모두가 도와야 한다. 실제로 두 명이 한 조로 식사 준비와 설거지 당번을 정해져 있다. 이날은 처음이라 내가 그냥 케이티를 도왔다. 그늘도 없는 도롯가에 여기저기 접이식 의자를 두고 점심을 먹는다. 차가 고장 났고, 길바닥에서 밥을 먹는데도 사람들은 참 여유롭다. 그래 뭐가 걱정인가. 그냥 즐겨라.

트럭이 다시 달리자 풍경이 펼쳐진다. 경사마저 부드러운 언덕들, 정갈한 갈색토지들, 가꾸지 않아도 그대로 그림이 되는 나무들. 땅이 얼마나 오래되어야 저런 풍경을 만들어 낼까. 풍경을 만든 건 자연이고 거기에 이름을 붙인 건 인간이다. 그러니까 이름보다 풍경이 먼저인 거다. 한없이 겸손해지는 풍경을 보면 MP3플레이어에 넣어간 음악을 듣는다.

긴 세월 살아온 오랜 대지 위에 서면 우리는 모두 잠시 머무는 여행자.

- 정지찬 <간다>

부시맨의 땅

메마른 땅에 녹지가 보인다. 강이 나타난다. 오렌지 리버(Orange River), 가립 리버(Gariep river)라고도 부른다. 남아공에서 가장 긴 강이다. 남아공과 나미비아의 국경이기도 하다. 강을 따라 끝없이 펼쳐진 오렌지 나무들. 이곳은 남아공 최대 오렌지 산지다.

강을 따라 달리던 트럭이 도착한 곳은 세더버그산(Cederberg Mountain)의 한 로지. 오늘 잠을 잘 곳이다. 일행은 짐을 풀고 우선 텐트부터 친다. 여행사에서 제공하는 텐트는 아주 치기 쉽다. 폴을 십자로 연결하고 거기에 천막을 걸기만 하면 끝. 로지를 벗어나지 않는 한 아무 곳에나 텐트를 쳐도 된다.

여기서 부시맨을 만났다. 정확하게는 부시맨 출신 현지 가이드다. 레게머리에 위장무늬 건빵바지를 입고 지팡이를 들었다. 겉보기에도 쇼맨십이 대단한 것 같다. 그가 우리를 근처 산으로 데려간다. 그리고 여러 가지 설명을 해줬는데, 주로 야생 식물이 어디에 어떻게 쓰인다는 설명이다. 여러 동물도 소개했다. 옛날에 독사의 독이 눈에 들어갔는데 엄마가 잘 치료해 아무 일도 없었다는 이야기도 들려줬다. 앗, 갑자기 부시맨이 건빵주머니에서 전갈을 꺼내신다. 으악, 사람들이 기겁한다.

암석 벽화. 부시맨이 말하기를 오직 부족의 리더나 주술사만이 벽화를 그릴 수 있단다. 바위에는 붉거나 검은 선으로 짐승이나 사람이 그려져 있다. 좋은 음식이나 자손 번성을 기원한다는, 뭐 쉽게 상상할 수 있는 해석이다. 게 중에 출산 과정을 그린 게 눈에 띈다. 임신한 여인이 마치 개구리처럼 누워 있다. 그림 중에는 800년 이상 된 것도 있다고 한다.

문득 고개를 들어 주변을 둘러본다. 산 아래 펼쳐진 넓은 풍경. 저 부시맨의 선조는 이 산중에서 어떤 풍경을 보았을까. 그가 입버릇처럼 말하는 “my people says”에서 어떤 슬픔 같은 게 묻어 나온다. 지금 아프리카에서 부시맨은 관광 상품이 되거나 도시 빈민으로 전락했다. 부시맨의 생활 근원이 사냥인데, 지금 아프리카에서 사냥은 불법이다. 도시를 지날 때마다 만나는 구걸자, 그 깡마른 손에서, 옛날 부시맨의 민첩과 용맹은 보기 어려웠다.

저녁을 먹고 우리는 모닥불에 둘러앉았다. 첫날이고 아직 서로 서먹해서 딱히 할 말이 많지 않다. 날이 흐린지 별은 보이지 않는다. 캐나다 노부부 폴과 엘리자베스 두 분은 모닥불에 기대 일기를 쓰신다. 참 보기 좋다. 긴장되면서도 편안한 밤이다. 모닥불이 타고 있다.

은하수

컴컴한 새벽. 텐트를 걷고 부산하게 짐을 챙긴다. 오늘 일정을 소화하려면 바쁘게 움직여야 한다. 트럭 여행에서 하루 200~300km 이동은 기본. 어떤 날은 500km 가까이 이동하기도 했다.

간밤에는 추워서 뒤척였다. 두세 번 비가 제법 세게 쏟아지는 소리를 들은 것 같기도 하다. 가만, 아프리카에 와서 추워서 뒤척이다니! 지금 아프리카는 겨울이다. 겨울밤에는 아프리카라도 기온이 영하로 떨어진다. 좀 더 두꺼운 침낭을 살 걸 하고 뒤늦게 후회했다.

오전 7시 시리얼과 식빵 커피로 아침을 먹는다. 새벽에 들은 빗소리는 환청이었나. 맑다. 커피를 들고 해가 뜨는 장면을 우두커니 보고 있다. 일출을 정식으로 보는 것은 처음이다. 하이, 아프리카 태양.

샤드웰이 트럭을 점검하고 있다. 낡아도 고장이 나도 좋으니 행복한 여행이길. 드디어 트럭이 출발한다. 아침 햇볕에 데워진 공기가 산을 넘으면서 구름을 만든다. 하늘 가운데는 높은 구름, 지평선 너머로는 낮은 구름, 그리고 땅 위에 펼쳐진 안개.

푸른 대지가 점차 황무지로 바뀐다. 강에서 멀어지고 있다는 거다. 이제 겨우 오전 10시, 앞으로 얼마나 더 가야 하나. 읽던 책을 집어넣는다. 비슷한 경치가 이어지더라도 지켜보자. 한순간도 아프리카에서 눈을 떼지 말자. 여행에서마저 자기 방식을 고집하지 말자.

광활한 구릉 너머로 또 다른 구릉. 그 너머 다시 다른 구릉. 이것이 아프리카 대지가 이어지는 방식이다. 한없이 아득해지는 저 풍경 속을 지쳐 쓰러질 때까지 걷고 싶다. 저기 부스러기가 되기 직전의 바위들처럼 풍화되고, 풍화되고, 풍화되고 싶다.

잠시 도시에 들러 물건을 산다. 앞으로 5일은 물건 살 기회가 없을 거란다. 물 확보가 우선. 그리고 맥주! 트럭은 다시 강을 쫓고 있다. 저물녘 비포장도로를 따라 한참을 들어가니 오늘 머물 캠프장이 나온다. 텐트를 치고 강가로 나선다. 강 건너편이 나미비아다. 내일은 강을 건너 저쪽으로 간다.

붉은 노을이 강에 비친다. 강이 오렌지빛으로 물든다. 아, 그래서 오렌지 리버인가. 저녁을 먹고 잠시 모닥불 곁에 머물다가 혼자 빠져나온다. 그러다가 문득 하늘을 봤는데 와, 눈앞에 펼쳐지는 밤하늘. 하늘의 절반은 검고, 절반은 별이다. 마치 동화 속 세상에 갑자기 들어온 것 같은 황홀함. 너무나도 크고 선명한 은하수. 그저 아아 하고 바라볼 수밖에 없다. 아, 은하수, 아, 별, 아아.

밤이 되어도 캠프장은 왁자하다. 한쪽에 마련된 바에서 술을 마시는 사람들. 독일어, 영어, 네덜란드어가 뒤범벅인 이 분위기. 여기가 아프리카인가, 유럽인가. 이 밤 우리는 왜 여기서 술을 마시고 있는가. 아, 은하수, 아, 별, 아아.